"Ein mittelmäßig erfolgreicher Lokalpolitiker, der sich unter anderem in Ihrer Zeitung zum Kanzler gekauft hat", sagt Helge Fahrnberger in Richtung Oliver Voigt und meint damit Werner Faymann und dessen Inseratentätigkeit in Zeitungen wie "Österreich" oder auch "Heute" und der "Krone" - gepaart mit wohlwollender Berichterstattung. "Dass er ein mittelmäßiger Lokalpolitiker war, stimmt sicher", glaubt auch Wolfgang Langenbucher, langjähriger Leiter des Wiener Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, bei einer Medientransparenz-Diskussion vom Österreichischen Presserat und dem Kuratorium für Journalistenausbildung.

"Eine Anzeige erscheint nicht als Anzeige, sondern als journalistisches Produkt." Langenbucher echauffiert sich über nicht gekennzeichnete Werbung in Medien: "Das Geld fließt, wo es nicht erkennbar ist." Das eben auf Schiene gebrachte Medientransparenzgesetz, das sowohl Eigentümerstrukturen der Medien als auch die Anzeigenschaltungen öffentlicher Institutionen offenlegt, hält er für wichtig: "Die systematische Täuschung von Lesern sollte man verhindern", so Langenbucher, der die Politik immer in "Feindschaft" zur Pressefreiheit sieht.

Voigt: Mehr Geld für "Österreich"

Die Sinnhaftigkeit einer gesetzlichen Regelung stellt Oliver Voigt, Geschäftsführer der Mediengruppe "Österreich", infrage. Er befürchtet, dass ein Mehr an Transparenz ein Weniger an Inserate bedeute. Befürworter des Gesetzes - wie der Verband österreichischer Zeitungen (VÖZ) - würden sich ins eigene Fleisch schneiden. Deren Hoffnung auf Umverteilung des Anzeigenvolumens werde sich nicht erfüllen, prophezeit er. Leser hier, Reklame da. So einfach ist das Mediengeschäft. Im Falle von "Österreich": "Ich gehe davon aus, dass wir mehr Gelder lukrieren werden", glaubt er, denn: "Wir gewinnen ständig an Reichweite, wir wachsen." Das könnten andere Medien nicht behaupten. Einen Zusammenhang zwischen Werbung und Berichterstattung sieht er nicht. Es sei ein Irrglaube, dass man sich Positionen erkaufen könne: "Man watscht, wo es notwendig ist."

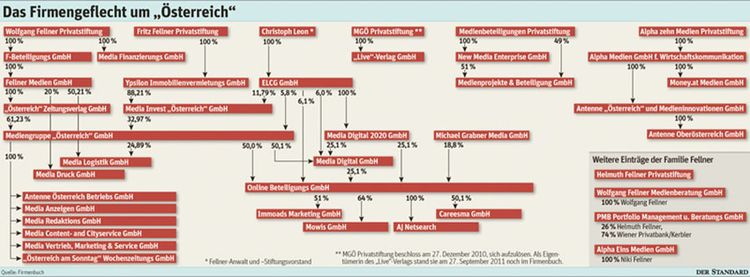

Das Transparenzgesetz sei zwar ein richtiger Schritt, meint Harald Fidler, Medienjournalist vom STANDARD, bezweifelt aber, dass eine Offenlegung tatsächlich dazu führen wird, die Eigentümerstruktur der Gratiszeitung "Heute" transparent zu machen. Die Zustimmung der SPÖ zu dieser Regelung gebe zu denken, so Fidler. "Wo ist die Hintertüre?" Mehr Hoffnung hat er bei dem weit verzweigten Firmengeflechten, das etwa "Österreich" umgibt. Hier könnten interessante Details über Beteiligungen ans Licht kommen.

Presseförderung auf österreichisch

"In den Inseraten kann man eine Art Presseförderung sehen", sagt Florian Philapitsch, der stellvertretende Vorsitzende der KommAustria. Immerhin handelt es sich um Volumina von rund 100 Millionen Euro, die 2010 von Regierungsstellen und öffentlichen Institutionen an Printmedien geflossen sind. Zum Vergleich: Der Topf der eigentlichen, staatlichen Presseförderung ist mit 12,5 Millionen Euro gefüllt. "Das gehört renoviert", plädiert Philapitsch für eine Adaptierung der Presseförderung. Onlinemedien sollen einbezogen werden, die Beträge müssten steigen.

Die KommAustria ist jene Stelle, bei der die Inseratenschaltungen künftig zusammenlaufen werden. Öffentliche Institutionen müssen ihre Schaltungen hier melden, die Daten werden vierteljährlich auf der Homepage des Bundeskanzleramts veröffentlicht. Ein wahres Konvolut an Daten droht. In Österreich gibt es rund 500 Medieninhaber und 4.600 Rechtsträger, die unter die Veröffentlichungspflicht fallen. Das sind pro Quartal 2,3 Millionen einzelne Datensätze. Eine Masse, die der Transparenz im Wege stehen könnte, wird befürchtet.

"Dichte" Verfehlungen

"Stellen Sie die Rohdaten einfach online", sagt Helge Fahrnberger zu Philapitsch. Aufbereitet seien sie in wenigen Stunden. Fahrnberger ist Initiator von kobuk.at. Einer Plattform, die im Rahmen eines Publizistik-Seminars mit dem Ziel gegründet wurde, journalistische Verfehlungen aufzuzeigen. "Und die sind in Österreich dermaßen dicht", kritisiert er: "Das geht von Schleichwerbung bis zum Kampagnenjournalismus." Auf kobuk.at werde nur die Spitze des Eisbergs dokumentiert. Zu leben beginnen die Einträge - bis jetzt sind es rund 400 - mit den User-Kommentaren, so Fahrnberger, "sie machen Artikel besser."

Quellen im Netz

Nach dem Kobuk-Prinzip der Partizipation, auf dem Portal schreiben mehrere Leute, will er im Journalismus neue Saiten aufziehen. Das Credo dabei: Transparenz. Leute sollten die Möglichkeit haben, die "Geschichte hinter der Geschichte nachzurecherchieren". Langfassungen von Interviews könnten ins Netz gestellt werden, das Rohmaterial für den Artikel verfügbar sein, um die Intention des Autors nachvollziehbar zu machen. Natürlich werde sich nur eine Minderheit für das Material interessieren, räumt er ein, allerdings werde die Mehrheit von etwaigen Verfehlungen erfahren, weil sie publik gemacht werden.

"In Österreich gibt es leider keine Kultur der Partizipation", bedauert er. Auch nicht in Foren wie auf derStandard.at, wo sich konstruktive Beiträge in Grenzen hielten. Fahrnberger hält professionellen, bezahlten Journalismus für wichtig, will aber die Mauern zu den Redaktionsstuben niederreißen, um den Journalismus, der oft von Interessensgruppen gesteuert sei, zu verbessern.

"Rohmaterial zensurieren"

Wenn man das Rohmaterial, das Artikeln zugrunde liegt, veröffentlicht, begebe man sich auf gefährliches Terrain, warnt Franz C. Bauer, Journalist und Vorsitzender der Journalistengewerkschaft. Oft handle es sich dabei um vertrauliche Informationen von Leuten, die anonym bleiben wollen. "Dann müsste ich das Rohmaterial erst wieder zensurieren."

Interventionsversuche publik machen

"profil"-Herausgeber Christian Rainer will nicht unbedingt Recherchequellen veröffentlichen, "Studien können eh überall nachgelesen werden", sondern Interventionsversuche von Politikern oder Unternehmen, die sich mit Inseraten eine gute Presse erkaufen wollen. Bei Rainer klingt es drastisch: "Wir Journalisten führen einen Abwehrkampf gegen Versuche, uns zu vergewaltigen." Die Idee, solche Einflussnahmen öffentlich an den Pranger zu stellen, will er weiterverfolgen und als eine Art Selbstverpflichtung bei Medien implementieren. "Auch wenn dies das Ende des einen oder anderen Mediums sein könnte", so Rainer süffisant.

Bei "profil" sei es journalistischer Usus, dass alle Interviews autorisiert werden, "sonst erscheinen sie nicht". Dem Vorschlag, eine Langversion auf die Homepage zu stellen, kann er durchaus etwas abgewinnen. Oft fielen 70 oder 80 Prozent des Gesprächs dem Platzdruck zum Opfer.

"Demokratisierung der Expertise"

Eine "Tradition der vorsätzlichen Verschleierung" ortet Claus Reitan, Chefredakteur der "Furche", in Österreich. "Das geht bis hin zum Missbrauch." Insofern sei er natürlich ein Befürworter des Transparenzgesetzes und der neuen Möglichkeiten, die durchs Internet entstehen: "Mit jeder neuen Nachrichtentechnik korrespondiert eine Demokratisierung der Expertise." Für Reitan gibt es allerdings nach wie vor qualitative Unterschiede zwischen Print- und Onlinemedien. Zum Beispiel beim "Spiegel", wo online nach Kriterien, die auf Klickmaximierung basieren, getitelt wird. Das gehe tendenziell zu Lasten der Qualität, moniert er.

Volle Transparenz bei "Norran"

Als Musterbeispiel in punkto Interaktion zwischen Medium und Zeitung wird immer "Norran" genannt. Eine schwedische Regionalzeitung, die mit Maßnahmen wie einem offenen Newsroom, transparenter Themenliste oder einem Live-Chat zwischen Redakteuren und Usern für Furore sorgt. Im Gegensatz zu Christian Rainer, "die Masse ist nicht intelligent", ist Anette Novak, Chefredakteurin der Zeitung vom Modell der Leserbeteiligung überzeugt. Journalisten hätten ihr Informationsmonopol verloren, Zeitungen profitierten vom Austausch mit den Rezipienten. Jeder habe was zu erzählen. Dass zuviel Nähe mit einem Verlust der Kritikfähigkeit einhergehe, nehme man bis zu einem gewissen Grad in Kauf. Das deklarierte Ziel sei eben nicht, Leute zu verunglimpfen, sondern sie zusammenzuschweißen. (om, derStandard.at, 2.12.2011)