Lavie Tidhar: "Osama"

Gebundene Ausgabe, 302 Seiten, € 22,95, Rogner & Bernhard 2013 (Original: "Osama", 2011)

Stellen wir uns eine Gegenwart vor, die die digitale Beschleunigung gar nicht und Osama bin Laden nur als "Helden" schundiger Groschenromane kennt. Zu schön, um wahr zu sein? Das ahnt auch bald Privatdetektiv Joe, nachdem er engagiert wurde, den Autor der "Osama"-Romane zu finden. Und im Zuge seiner Recherchen miterleben muss, wie seine gemütliche Welt an den Rändern zu bröckeln beginnt.

Während die englischsprachige Presse bereits Lavie Tidhars jüngsten Roman "The Violent Century" abfeiert, hinken wir hierzulande übersetzungsbedingt noch ein wenig hinterher. Macht in dem Fall aber nichts, denn etwas so Famoses wie diese Mischung aus Alternativwelt-Szenario und "Lost"-Atmosphäre gelingt selbst einem herausragenden Autor wie Tidhar nicht alle Tage.

Carlton Mellick III: "Cuddly Holocaust"

Broschiert, 152 Seiten, Eraserhead Press 2013

Carlton Mellick III, Hohepriester der Bizarro-Literatur, nennt "Cuddly Holocaust" seinen bislang verstörendsten Roman. Das will etwas heißen bei einem Autor, der uns zuvor Perlen wie "The Haunted Vagina", "Adolf in Wonderland" oder "The Baby Jesus Butt Plug" beschert hat. Und er hat recht.

Nachdem intelligente Spielzeugtiere die Menschheit weitgehend ausgelöscht haben, lässt sich ein Mädchen zur Tarnung in einen Plüschpanda umoperieren und macht sich auf die Suche nach seinen Eltern. Was es auf seiner Queste schließlich entdeckt ... uuuuh, so ungemütlich hat man sich beim Lesen selten gefühlt.

P.S.: Mellick ist zwar ein Meister knalliger Titelformulierungen. Der Preis für den besten Titel des Jahres 2013 gebührt aber Al Ewing für den zweiten Band seiner "Zombo"-Reihe: "You Smell of Crime and I'm the Deodorant".

Sean Eads: "The Survivors"

Broschiert, 222 Seiten, Lethe Press 2013

First contact! Zigmal in Gedanken durchgespielt, und dann kommt doch alles ganz anders. Denn die Aliens landen, verlassen ihre Raumschiffe und tun anschließend nichts anderes als stumm und blöd in der Gegend herumzustehen. Man könnte drüber lachen - würden bloß nicht immer mehr von ihnen landen. Bis es auf der Erde schließlich buchstäblich eng wird.

Sean Eads' Debütroman hat mich überaus beeindruckt. Unter anderem deshalb, weil er mit einer geballten Ladung Gags beginnt und dann in nihilistischen Horror übergeht. Derart mit Erwartungen zu brechen, indem man die LeserInnen erst unterhält und dann in den Abgrund stößt, ist ein schreiberisches Wagnis. Andererseits hat Hitchcock in "Psycho" nach einer halben Stunde die Hauptfigur gekillt und damit Geschichte geschrieben ...

Julie Phillips: "James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice B. Sheldon" & James Tiptree Jr.: "Houston, Houston!"

Gebundene Ausgabe, 800 Seiten, € 29,90, Septime 2013 (Original: "James Tiptree, Jr.: The Double Life of Alice B. Sheldon", 2007) bzw. Gebundene Ausgabe, 488 Seiten, € 23,90, Septime 2013

Ich hab mich scheckig gelacht über die Anekdote, wie Alice B. Sheldon einen Preis für "das interessanteste Referat des Abends" erhielt - indem sie vor Lampenfieber eine Kotzattacke erlitt, in Ohnmacht fiel und sich dabei zwei blaue Augen holte. Und es hat mir die Gänsehaut aufgezogen, zu lesen, wie Sheldons selbstzerstörerische Impulse letztlich in ein grausam logisch wirkendes Finale - einen erweiterten Suizid - mündeten.

Julie Phillips' Biografie "James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice B. Sheldon" über die große, große SF-Autorin ist eines der spannendsten Sachbücher, die ich in den vergangenen Jahren gelesen habe - aber Sheldon bzw. "Tiptree" war ja auch eine Figur von Hemingway'schen Dimensionen. Der jüngste Kurzgeschichtenband der Tiptree-Reihe im Septime-Verlag - wie auch seine Vorgänger eine große Empfehlung - ist dazu der ideale Begleiter.

Zu den Langrezensionen

Karsten Kruschel: "Vilm. Das Dickicht"

Broschiert, 310 Seiten, € 10,30, Wurdack 2013

Das ist der Roman, den ich heuer für den Kurd-Laßwitz-Preis nominieren werde. Karsten Kruschel hat uns schon in mehreren Büchern auf die verregnete Dschungelwelt Vilm gebeamt, die immer wieder das Interesse der galaktischen Großmächte auf sich zieht, während ihre BewohnerInnen - menschliche KolonistInnen, die in Symbiose mit der heimischen Flora und Fauna leben - am liebsten nur in Ruhe gelassen werden wollen.

"Das Dickicht" spitzt dieses Grundszenario noch einmal auf einen Plot zu, in dem es an Skurrilitäten nicht mangelt: biologischen, gesellschaftlichen, wortschöpferischen und situationskomischen. Die "Vilm"-Reihe ist zeitlos im besten Sinne: Sie hätte in der Form schon vor 40, 50, 60 Jahren geschrieben werden können ... hätte bloß jemand Kruschels Ideen gehabt.

Dietmar Dath: "Pulsarnacht"

Kartoniert, 432 Seiten, € 14,40, Heyne 2012

Unmittelbar darauf der Roman, der den Kurd-Laßwitz-Preis 2013 gewonnen hat. Ein Grund mehr, ihn hier noch einmal anzuführen, denn erschienen ist er eigentlich schon Ende 2012, in dieser Niemandszeit zwischen Jahresrückblicken und Silvester. Gelesen sollte man ihn aber unbedingt haben, denn "Pulsarnacht" ist einer der besten deutschsprachigen SF-Romane seit ... überhaupt.

Bedauerlicherweise ist es kaum möglich, seinen Inhalt kurz zusammenzufassen. In furioser Sprache entwirft Autor und Feuilletonist Dietmar Dath eine interstellare Gesellschaft der fernen Zukunft, die sich einer Technologie bedient, neben der jede Magie so prosaisch wirkt wie Staubsaugen. Vor diesem Hintergrund spielt sich ein Schiller'sches Drama um ein kleines Ensemble von Figuren ab, die jeweils unterschiedliche Vorstellungen davon hegen, wie es mit dieser Gesellschaft weitergehen soll. Ein Rausch!

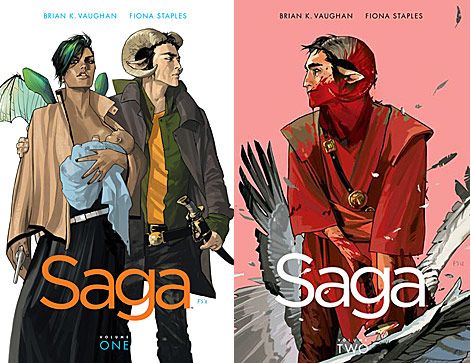

Brian K. Vaughan & Fiona Staples: "Saga", Teil 1 + 2

Graphic Novel, broschiert, 160 bzw. 144 Seiten, Image Comics 2012 und 2013

And the sky will throw thunder-bolts and sparks / Straight at you / But I'll come a-running / Straight to you / But I'll come a-running / One more time. Ich hab immer noch Nick Cave im Kopf, wenn ich an "Saga" denke, eines der besten Comics der vergangenen Jahre.

"Romeo und Julia" meets "Star Wars" lautete so ungefähr der Tenor der Rezensionen zu dieser Serie über die epische Liebesgeschichte zwischen Marko und Alana, Angehörigen zweier verfeindeter galaktischer Mächte. Angereichert mit viel Action, Bildwitz und sarkastischem Humor, trägt die immer noch laufende Serie ihren nicht gerade bescheidenen Titel vollkommen zu Recht. *schmacht*

Ned Beauman: "Egon Loesers erstaunlicher Mechanismus zur beinahe augenblicklichen Beförderung eines Menschen von Ort zu Ort"

Gebundene Ausgabe, 416 Seiten, € 20,60, DuMont 2013 (Original: "The Teleportation Accident", 2012)

Unter Phantastik fällt streng genommen nur der Epilog dieses Romans, der Rest der exotischen Vorgänge ist durchaus irdisch erklärbar. Aber das macht nichts, denn das Garn, das Ned Beauman hier spinnt, ist auch so fantastisch genug.

Mit Tunnelblick und aufgestellter Rute folgt der selbsternannte Theaterinnovator Egon Loeser seiner Angebeteten Adele Hitler - einer Art It-Girl der 30er Jahre - um die halbe Welt. Dabei gerät er in Situationen, die zum Schreien komisch sind. Egons geradezu aberwitzige Ignoranz gegenüber Faschismus und Krieg sorgt allerdings auch immer wieder dafür, dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Sehr gewitzt gemacht!

Zachary Jernigan: "No Return"

Gebundene Ausgabe, 292 Seiten, Night Shade Books 2013

Nachdem Spartacus jetzt auch in der gleichnamigen TV-Serie das Zeitliche gesegnet hat, müssen sich die Produzenten des Senders Starz nach einer neuen Möglichkeit für Fleischbeschau umsehen. Hier könnten sie fündig werden: In Zachary Jernigans herrlich vitalem Debütroman "No Return" wird ebenso schwitzig gekämpft wie nach Sexpartnern gelechzt. Und trotzdem hat der Roman auch was im Köpfchen.

Schauplatz des Geschehens ist eine wirklich originell konstruierte Fantasy-Welt (alchemische Astronauten!), in deren Orbit ein leibhaftiger Gott nach neuen Herausforderungen sucht. Während sich unten am Boden die Menschen über der Frage die Köpfe einschlagen, was zum Teufel er eigentlich von ihnen will.

Karin Tidbeck: "Jagannath"

Broschiert, 138 Seiten, Cheeky Frawg Books 2012

Ja, Fantasy kann auch diesseits von 2.000-Seiten-Trilogien funktionieren. Sogar besser. Und ja, sie kann sogar dann originell sein, wenn sie sich überlieferter Motive - z.B. solchen aus der skandinavischen Folklore - bedient. All das demonstriert die schwedische Autorin Karin Tidbeck in einer Weise, die ebenso poetisch wie beunruhigend ist.

Auch wenn sich Tidbeck nicht auf Geschichten um die Anderen, die neben den Menschen die Welt bewohnen, beschränkt. Auch postapokalyptische Science Fiction und extrem eigenwillige Bizarro-Szenarien sind in dieser Kurzgeschichtensammlung vertreten. Aber egal ob Maschinensex, Fabeltiere oder das höchstpersönliche Eingreifen Gottes: Gemeinsam ist den Erzählungen Tidbecks, dass sie ihren ProtagonistInnen den Boden unter den Füßen wegziehen.

Terry Pratchett & Stephen Baxter: "Die Lange Erde"

Klappenbroschur, 399 Seiten, € 18,50, Manhattan 2013 (Original: "The Long Earth", 2012)

40 Welten westwärts. Oder vielleicht auch 40.000 oder 40 Millionen ... ein Ende ist nicht abzusehen, wenn die Menschheit mit dem Pioniergeist des 19. Jahrhunderts in eine Kette von Parallelwelten aufbricht, die sich bis in die Ewigkeit zu erstrecken scheint. Erreichbar mit Hilfe eines kleinen Geräts mit Kartoffelbatterie, das jeder selbst zusammenbasteln kann.

Aber dieses vermeintliche Ulk-Element typisch Pratchett'schen Humors täuscht. "Die Lange Erde" atmet viel stärker den Geist seines zweiten Autors, Stephen Baxter: Groß, größer, am größten. Terry Pratchett oblag es dafür, das Staunen machende Szenario mit einer lebendigen und sehr menschlichen Note zu versehen. So viel Sense of Wonder gab's schon lange nicht mehr - und das mit so einfachen Mitteln!

Hannu Rajaniemi: "Fraktal"

Klappenbroschur, 400 Seiten, € 17,50, Piper 2013 (Original: "The Fractal Prince", 2012)

Bei diesem Buch stellt sich die Frage: Lese ich es oder hau ich mir gleich ein paarmal mit einer Planke auf den Kopf? Der Effekt wäre in etwa derselbe, denn Hannu Rajaniemis "Fraktal" ist ein ähnlicher Techno-Rausch wie Dietmar Daths "Pulsarnacht". Verschärft allerdings noch durch den Umstand, dass Rajaniemi als Absolvent der mathematischen Physik vom Fach kommt und einem die Termini umso erbarmungsloser um die Ohren haut.

Ähnlich wie man bei einer Oper gelegentlich vergisst, dass unter all dem Gekreische auch irgendwo ein Plot schlummert, gräbt man sich hier erst durch viele Schichten aus Quantenphysik, virtuellen Existenzebenen und Bezügen zu "Märchen aus 1001 Nacht", bis man auf eine im Kern recht einfache Geschichte stößt: Ein Meisterdieb wird engagiert, um einen geheimnisvollen Gegenstand zu klauen. Und so ganz nebenbei wird daran gearbeitet, das gesamte Universum von Grund auf neu zu konstruieren. Man gönnt sich ja sonst nichts!

Jo Walton: "In einer anderen Welt"

Klappenbroschur, 298 Seiten, € 15,40, Golkonda 2013 (Original: "Among Others", 2011)

Ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man nicht immer nur nach der Inhaltsangabe gehen darf. Ein Mädchen, das in einem englischen Elite-Internat aufwächst und Feen sieht? Und es lässt sich noch nicht mal eindeutig sagen, ob diese Feen nicht vielleicht nur in seinem Kopf existieren? Da würde ich in einem Buchkatalog normalerweise so schnell weiterblättern, dass die Seite Feuer fängt.

Aber nicht umsonst hat Jo Waltons Roman fast alle wichtigen Genre-Preise abgeräumt: Er ist großartig. Und weil besagtes Mädchen sein Leben auch noch in den unzähligen Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten spiegelt, die es mit größtem Enthusiasmus verschlingt, ist "In einer anderen Welt" zugleich eine Entdeckungsreise, ein Nostalgietrip und eine einzige Liebeserklärung an die Phantastik.

Ben Winters: "Der letzte Polizist" & Jane Rogers: "Das Testament der Jessie Lamb"

Broschiert, 352 Seiten, € 9,30, Heyne 2013 (Original: "The Last Policeman", 2012) bzw. Broschiert, 382 Seiten, € 15,50, Heyne 2013 (Original: "The Testament of Jessie Lamb", 2011)

Ex aequo zwei Weltuntergangsromane, die eines gemeinsam haben: In beiden Fällen kommt das Ende der Zivilisation nicht mit Pauken, Trompeten und Roland Emmerich daher, sondern wird zum Hintergrund für sehr persönliche Dramen. Bei Jane Rogers ist es eine Epidemie, die alle Frauen weltweit unfruchtbar macht, bei Ben Winters ein Asteroid, der in wenigen Monaten auf der Erde einschlagen wird.

Doch selbst wenn keinerlei Hoffnung mehr bestehen dürfte - ist Aufgeben deswegen eine Option? Darauf werden sowohl Rogers' Jessie Lamb als auch Winters' Henry Palace ihre ganz eigenen Antworten finden. Beeindruckend, wie Apokalypsen ganz ohne Feuerwerk auskommen können und in ihrer Zurückhaltung umso mehr berühren.

Zu den Langrezensionen

Mark Hodder: "Der kuriose Fall des Spring Heeled Jack" & "Der wundersame Fall des Uhrwerkmannes"

Broschiert, 527 bzw. 526 Seiten, jeweils € 15,50, Bastei Lübbe 2013 (Originale: "The Strange Affair of Spring Heeled Jack" und "The Curious Case of the Clock Work Man ", 2010 - 2011)

Tja, gut gemeint ist halt leider das Gegenteil von gut: Ein Zeitreisender hat versehentlich den Geschichtsverlauf geändert und mit seinen ungeschickten Versuchen, den Schaden wiedergutzumachen, die Zeitlinie endgültig vergurkt. Das Ergebnis ist eine Steampunkwelt voller bizarrer Technologie, monströser gentechnischer Neuschöpfungen und übernatürlicher Umtriebe.

... ganz zu schweigen von den politischen Intrigen, die hier gesponnen werden, um die englische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in eine neue "fortschrittlichere" Richtung zu drängen: All das liefert jede Menge Rätsel, die der Abenteurer Richard Francis Burton und sein masochistisches Beiwagerl Algernon Swinburne zu lösen haben. Klingt alles in allem nach gängiger Steampunk-Blaupause, aber genaue Recherche historischer Fakten und viel Esprit beim Erzählen heben die "Burton & Swinburne"-Reihe über die Konkurrenz hinaus.

Zu den Langrezensionen

Hugh Howey: "Silo"

Gebundene Ausgabe, 544 Seiten, € 20,50, Piper 2013 (Original: "Wool", 2011)

Schwer zu sagen, wann die klaustrophobische Wirkung von "Silo" stärker ausfällt: Wenn man es daheim im abgedunkelten Kämmerlein liest oder draußen im Park - dem größtmöglichen Gegensatz zu einer Romanwelt, in der die Erdoberfläche verseucht ist und die letzten Menschen in einem unterirdischen Bunker eingepfercht leben.

Hier kommen gleich mehrere Faktoren zusammen, die mich in der Regel skeptisch machen: "Silo" ist nicht als Roman entstanden, sondern wurde aus einer Reihe kürzerer Erzählungen zusammengestöpselt. Zudem wurden diese Episoden ursprünglich via Kindle Direct Publishing vertrieben, ehe sich nachträglich ein Verlag fand. Und das Ganze schwimmt natürlich auf der aktuellen Dystopien-Welle. Aber was soll man sagen? Es ist einfach gut.

John Scalzi: "Die letzte Einheit"

Broschiert, 621 Seiten, € 10,30, Heyne 2013 (Original: "The Human Division", 2012)

Und da ist es jetzt also, das Buch, auf das John-Scalzi-Fans so sehnsüchtig gewartet haben: Ein neuer Roman (oder Quasi-Roman) aus der beliebten "Krieg der Klone"-Reihe des US-amerikanischen Durchstarters von 2005. Damit beenden wir zugleich das Kurzrezensionen-Zapping bereits vorgestellter Bücher und widmen uns wieder etwas ausführlicheren Betrachtungen.

Das Szenario

Zur Erinnerung, es ist ja schon einige Zeit her: Wir befinden uns ein paar Jahrhunderte in der Zukunft und die Menschheit hat im Rahmen der Kolonialen Union eine Reihe von Sternsystemen in Besitz genommen - auf der Erde selbst würden wir Menschen des 21. Jahrhunderts uns aber noch recht gut zurechtfinden. Die wird nämlich von der KU in künstlicher Stagnation gehalten und dient als menschliches Ressourcenlager: Für Aussiedlungswillige ebenso wie für SoldatInnen - Letztere in Form alter Menschen, denen das unwiderstehliche Angebot gemacht wird, sie mit einem verjüngten und technisch hochgerüsteten Körper auszustatten. Auch wenn sie ihn dafür in die Schlacht werfen müssen, denn die KU führt am laufenden Band Kriege gegen diverse Alien-Völker.

Die bisherige Romanreihe endete mit dem Zwischenstand, dass der KU ein dicker fetter Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Eine Reihe von außerirdischen Spezies hat sich in der Konklave zusammengetan (hier heißt es immer die Konklave) und mit Hilfe eines ehemaligen Soldaten die Erde über ihre Rolle als Opfer eines jahrhundertelangen Missbrauchs aufgeklärt. Seitdem herrscht zwischen Erde und KU weitgehend Funkstille.

Aber natürlich will die KU diese Schlappe nicht so einfach hinnehmen, schließlich droht ihr ohne weiteren Menschennachschub der Untergang. Sie wird an allen diplomatischen Fronten aktiv, und hier kommen auch die Hauptfiguren von "Die letzte Einheit" ins Spiel. Allen voran Harry Wilson und Hart Schmidt, zwei Angehörige des Teams der kratzbürstigen Botschafterin Ode Abumwe (der Roman hat eine auffallend hohe Frauenquote, nebenbei bemerkt). Als B-Team werden sie vorgestellt, denn wirklich wichtige Aufgaben traut man Abumwe und ihren Leuten nicht zu. Bis sie wegen eines Notfalls einspringen müssen, sich erstaunlicherweise bewähren und dann mit weiteren kniffligen Fällen betraut werden.

Die Form

Das wichtigste, was man zu "Die letzte Einheit" wissen muss, ist, dass es sich nicht um einen Roman im eigentlichen Sinne handelt. Das Buch gliedert sich in eine Reihe abschlossener und mehr oder weniger miteinander verbundener Episoden, die ursprünglich zwischen Jänner und April 2013 digital veröffentlicht wurden. Erst danach wurde das Ganze zusammengefasst und als Quasi-Roman in Druck gegeben.

Diese Entstehungsgeschichte schlägt sich in mehrfacher Weise nieder. Zum einen wechselt der Tonfall der einzelnen Episoden, zum anderen kommt es immer wieder mal zu Wiederholungen von bereits Bekanntem: Eine Einzelveröffentlichung kommt an einem gewissen Minimum an Erklärungen zur Rahmenhandlung eben nicht herum. Man hätte solche Passagen für die Buchveröffentlichung vielleicht herausstreichen können, aber das Doubletten-Ausmaß ist nicht so groß, dass es wirklich stören würde.

... was allerdings nicht für eine andere Form von Wiederholungen gilt: Die Geschichten enthalten eine derartige Häufung an aneinandergereihten "sagte er", "sagte sie", "sagte er", dass es mitunter wirklich ärgerlich wird. Aber gut, ein Mega-Stilist war Scalzi nie. Das Geheimnis eines Bestseller-Erfolgs ist wohl, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner für die größtmögliche Anzahl an LeserInnen findet, und das ist Scalzi mit seinem "Krieg der Klone" eindeutig gelungen.

Ein Kessel Buntes

Wie schon erwähnt, präsentieren sich die einzelnen Episoden durchaus unterschiedlich. Actionreiche wechseln mit humorvollen, Attentate und Intrigen mit Skurrilitäten à la "Star Trek" - etwa wenn man beim Kontakt mit einer anderen Spezies ein Spuck-Ritual über sich ergehen lassen muss. Die Episode "Der Hundekönig" ist pure Comedy, während "Über die Planke gehen" nicht nur einen unmenschlich zynischen Inhalt hat, sondern auch mit der Form experimentiert und sich als Audio-Protokoll präsentiert. "Die Heimkehr" wiederum schildert nichts Weltbewegenderes als einen Besuch Harts bei seiner Familie mit all den zwischenmenschlichen Problemchen, die so etwas mit sich bringt.

Mal stehen die genannten Hauptfiguren im Mittelpunkt, mal rücken Nebenfiguren für die Dauer einer Episode in den Vordergrund. Extracool der Auftritt der riesenhaften Alien-Diplomatin Hafte Sorvath auf einer Welt, die von menschlichen "White supremacy"-Rassisten besiedelt wurde. Was tut frau, wenn ihr Idioten mit Schusswaffen das Gespräch verweigern? Sie weist sie höflich, aber bestimmt auf ihr Mutterschiff hin, das mit einsatzbereiten Waffen im Orbit kreist: "Jeder von Ihnen - genauso wie Ihr Vieh und Ihre größeren Haustiere - wird in ungefähr einer Ihrer Sekunden tot sein. Es wird ziemlich unappetitlich werden, weil sich das, was sich jetzt innerhalb Ihres Kopfes befindet, dann voraussichtlich über mich verteilen wird, aber ich werde es überleben. Und ich habe saubere Kleidung zum Wechseln in meinem Shuttle."

Im Grunde funktioniert das Ganze wie eine Fernsehserie, die mit ihren einzelnen Folgen eine möglichst große inhaltliche Bandbreite abdeckt, um aber immer wieder zum Story-Arc zurückzukehren. Der kommt vor allem in den längeren Anfangs- und Schlussepisoden "Das B-Team" und "Unten die Erde, oben der Himmel" zum Tragen. Beide sind actionbetont und schildern, wie sich die KU mit Sabotage durch einen neuen(?) unbekannten Feind konfrontiert sieht.

Die Bilanz

Zwischen dem bis dato letzten "Krieg der Klone"-Roman und diesem Buch sind an die fünf Jahre vergangen, in denen sich Scalzi ganz anderen Dingen zugewandt hat. Unter anderem humorvollen Werken wie "Der wilde Planet" oder "Redshirts", die von Altfans durchaus gemischt aufgenommen wurden. Ich mochte die eigentlich alle, weshalb mir auch "Die letzte Einheit" gut gefallen hat. Es ließe sich in etwa als John Scalzis Version von "Star Trek" beschreiben. Jedenfalls ist hier aus Scalzis "Zwischenphase" nicht weniger eingeflossen als aus dem etablierten "Krieg der Klone"-Kosmos. Mehr jedenfalls, als manchem lieb sein mag.

Und eines sei noch gesagt: Am Schluss bleiben einige Fragen offen, nicht zuletzt die allerwichtigste. Antworten wird wohl erst der nächste reguläre "Krieg der Klone"-Roman liefern, wann auch immer er kommt. Scalzis nächstes Buchprojekt "Lock in" (angekündigt für diesen Sommer) wird damit jedenfalls nichts zu tun haben.

Will McIntosh: "Love Minus Eighty"

Klappenbroschur, 421 Seiten, Orbit 2013

Nach ihrem Tod und 80 Jahren "Kälteschlaf" erwacht die ehemalige Soldatin Mira in einem ... Dating-Center. Die Frauen, die hier gelagert sind, werden für ein paar Minuten partiell aufgetaut, wann immer ein Interessent das Center besucht: Nur ihr Gesicht; das reicht aus, um mit dem Kunden zu interagieren und ihn binnen fünf Minuten zu überzeugen, dass er die Kosten für eine komplette Wiederbelebung übernimmt. Und als wäre das nicht schon hart genug, ist für Mira alles noch ein Stück komplizierter: Sie ist lesbisch und ihre ehemalige Freundin liegt auch irgendwo in den endlosen Lagerhallen des Centers ...

So lautete das Szenario von Will McIntoshs Kurzgeschichte "Bridesicle" ("Brautzapfen" klingt irgendwie nicht so gut), die 2010 mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde. Inzwischen hat der US-amerikanische Autor seine Erzählung zu einem nicht minder großartigen Roman ausgebaut. Miras kurze Wachphasen, die oft mitleiderweckend und manchmal auch tragikomisch wirken, werden dabei in längeren Abständen über den gesamten Roman verstreut. Im Mittelpunkt der Handlung stehen nun andere Schicksale.

Die Hauptfiguren

Rob ist ein junger Musiker aus einfachen Verhältnissen, den sich eine egomanische Luxus-Tussi aus der Oberschicht geangelt hat. "Oberschicht" darf man übrigens wörtlich verstehen, denn die High Town von Manhattan ist eine atemberaubende Himmelsstadt, die auf Kohlenstoff-Pfeilern über dem heruntergekommenen alten New York thront. Als Rob in bemerkenswert arschlochiger Weise den Laufpass bekommt, überfährt er in seinem Schockzustand eine andere Frau, die daraufhin in besagtem Dating-Center eingelagert wird. Aus Schuldgefühlen heraus beginnt Rob die Frau zu besuchen und stellt dafür sogar sein Leben um: Immerhin kosten ihn alleine schon die Kurzbesuche jeweils mehrere tausend Dollar; eine echte Wiederbelebung liegt weit jenseits von Robs Möglichkeiten. Aus Schuld wird langsam mehr, doch beginnt Rob die Zeit davonzulaufen - denn wer keine wirklich zahlungskräftigen Kunden anlockt, kommt endgültig unter die Erde.

Um zwei Ecken herum läuft die Verbindung zur zweiten Hauptfigur des Romans: Veronika, einer versierten Dating-Trainerin - selbst aber ironischerweise völlig glücklos in der Liebe. Veronika fasst den Entschluss, endlich einmal in ihrem Leben etwas Bedeutsames zu tun. Sie setzt sich an eine Brücke und wartet auf Selbstmörder, um sie vom Springen abzuhalten. Als endlich einer kommt, versagt sie.

In der Kurzfassung mag das alles ein wenig rührselig klingen, aber davon ist "Love Minus Eighty" weit entfernt. Tatsächlich handelt es sich um ein großartiges und sehr glaubwürdig beschriebenes Science-Fiction-Szenario. Ein Gesellschaftsbild, das zur Abwechslung mal nicht an etwas Kriegerischem oder Kriminellem aufgezogen wird, sondern an zwischenmenschlichen Beziehungen. In dem Punkt ähnelt McIntoshs Welt des 22. Jahrhunderts den Visionen von David Marusek ("Getting To Know You", "Counting Heads"). Wie auch in dem Umstand, dass es sich weder um eine utopische noch um eine dystopische Welt handelt. Es gelten einfach nur neue Tatsachen. Und zwar informationstechnologische.

Die Liebe im 22. Jahrhundert

Wie aber sieht die Liebe im 22. Jahrhundert aus? Zunächst einmal ist sie hochgradig durchorganisiert - Veronikas Beruf als Dating-Coach ist bezeichnenderweise einer mit Universitätsausbildung. Schließlich gilt es Faktoren wie attractiveness ratings, desire to procreate, BMI, cognitive patterning, IQ, emotional stability quotient und vieles mehr zu kalkulieren. Die Privatsphäre ist weitgehend erodiert: Jeder ist mit seinem am Körper getragenen system mit dem weltweiten Netz verbunden und kann jederzeit Infos über jeden anderen via Augmented Reality abrufen; inklusive Bewertungen von dessen Aussehen durch Rating-Agenturen.

Nur selten genießt man die volle Aufmerksamkeit seines Gegenübers: Die meisten führen mehrere subvokalisierte Kommunikationen zur gleichen Zeit. Überwachungskameras liefern gegen Gebühr auch Daten für private Anfragen. Und schließlich sind da noch die virtuellen screens, die einen zumindest im öffentlichen Raum jederzeit umflattern wie Schmetterlinge und die das tägliche Leben einer Person zur Telenovela für beliebig große Zuschauermengen machen können. (Die Projektionstechnologie für diese screens, die offenbar auch außerhalb der Augmented Reality aufpoppen, ist mir zwar nicht ganz klar, aber sei's drum.) Rob bekommt diese spezielle Weiterentwicklung des Facebook-Exhibitionismus unserer Tage am eigenen Leib zu spüren, als ihn seine miese Ex-Freundin nicht einfach nur absägt, sondern das auch noch als große Show inszeniert.

Phönix aus der Asche

Verblüffenderweise hat McIntosh "Love Minus Eighty" auf derselben Zeitlinie wie seinen früheren Weltuntergangsroman "Soft Apocalypse" angesiedelt. Es drängt sich die Frage auf, wie geradezu Gernsback'sche Visionen - siehe die Himmelsstädte der Reichen und Schönen - die Zukunft einer Zivilisation sein können, die aus Ressourcenmangel kollabierte. Aber diese Zukunft strahlt ja auch nicht überall: In Low Town lebt man zwar nicht im Elend, aber doch sehr bescheiden. Und außerhalb der Metropolen liegt nur noch Wildnis. Es ist, als hätte sich McIntosh Gary Westfahls Gesetz von der Leistbarkeit neuer Technologien zu Herzen genommen. Die Möglichkeiten - bis hin zur Heilung von Krebs und der Wiederbelebung der Toten - sind da; aber nur die Wenigsten haben das Geld dafür.

Und hier erhält auch das auf den ersten Blick grotesk wirkende System mit den tiefgekühlten Bräuten seine Plausibilität. Ja, es ist grausam, binnen Minuten jemanden überzeugen zu müssen, dass er einen ins Leben zurückholt. Und dann vertraglich bis ans Lebensende an ihn gebunden zu sein - eine Mischung aus Zwangsehe und Prostitution. Und ja, es ist ebenso grausam, dass "Ladenhüterinnen" nach einiger Zeit beseitigt werden. Andererseits ist ein Wiederbeleben aller als Standardprozedur einfach nicht finanzierbar - damit bleibt das Bridesicle-Programm bei allem inhärenten Zynismus immer noch die einzige Chance, dem Tod zu entkommen. Insgesamt ein wirklich gut konstruiertes Dilemma.

Unbedingt lesenswert

Soziales Gefälle ist eines der zentralen Themen des Romans. Siehe Rob, der sich monatelang bei einer stumpfsinnigen Arbeit in einer Recyclinganlage abrackern muss, um fünf Minuten im Dating-Center herauszuschlagen. Siehe auch eine beschämende Begegnung Veronikas mit Menschen der Wildnis: Mit der vollen Naivität einer Touristin aus der Ersten Welt tappt sie in eine Situation, die sie plötzlich weniger pittoresk als bedrohlich empfindet, und handelt den Betroffenen damit auch noch Probleme ein.

Es ist diese Betonung der sozialen Aspekte, die "Love Minus Eighty" erdet und die für sich schon sehr lesenswerte Kombination von durchdachtem Worldbuilding und zu Herzen gehenden Einzelschicksalen mit zusätzlicher Tiefe versieht. Und die es zu einem der besten Bücher macht, die ich 2013 gelesen habe. Große Empfehlung!

Robert Charles Wilson: "Burning Paradise"

Gebundene Ausgabe, 319 Seiten, Tor Books 2013

Nachdem man sich mittlerweile selbst bei großen Namen nicht mehr auf eine Übersetzung ins Deutsche verlassen kann, habe ich dieses Buch gleich bei Erscheinen bestellt. Immerhin hat uns der Kanadier Robert Charles Wilson in den vergangenen 15 Jahren einige Romane mit erheblichem Staun-Faktor beschert - allen voran natürlich die "Spin"-Reihe. Auch "Burning Paradise" zeigt wieder Mut zur Größe und diese spezielle Wilson-Konstellation, in der sich der Mensch wie ein Staubkorn neben Vorgängen auf der kosmischen Ebene ausnimmt und trotzdem zählt.

Welt mit Kuschel-Faktor

Das ist jetzt der vierte oder fünfte Roman, den ich innerhalb eines Jahres gelesen habe, in dem uns eine alternative Gegenwart präsentiert wird, die im Vergleich zur unseren recht kuschelig wirkt. Kriege und sonstige Konflikte gibt es kaum - vor allem aber ist es eine analoge Welt ohne Computer und digitalisierte Kommunikationsindustrie. An einen Zufall glaube ich da langsam nicht mehr. Wenn es sich tatsächlich um einen literarischen Trend handelt, dann dürften darin Überwachungsängste (spätestens seit den 90ern latent vorhanden und durch den NSA-Skandal mittlerweile für jedermann ein Thema) ebenso zum Ausdruck kommen wie ein allgemeines Unruhegefühl über eine immer schneller immer komplizierter werdende Welt. Bezeichnenderweise hat eine der Hauptfiguren von "Burning Paradise", die Literaturwissenschafterin Nerissa, ein Faible für Antiquariate und liebt den Geruch von Tinte.

Die Romanwelt ruht in the comforting near-certainty that the world was every day a little wealthier and a little more just. Aber es ist halt nicht nur eine beruhigende, sondern auch eine beruhigte Welt. Außerirdische Maschinen sorgen mit sanfter Einflussnahme dafür, dass die Menschheit keine selbstzerstörerische Richtung einschlägt. Doch nicht etwa aus reinem Gutmaschinentum, sondern weil sie die Infrastruktur eines lebensfähigen Planeten benötigen, um sich zu vermehren und zu weiteren Planeten gelangen zu können. Dieses Szenario erinnert mich stark an eine Kurzgeschichte von Isaac Asimov aus dem Jahr 1957 ("Does a Bee Care?"), in der die ganze Entwicklung der Menschheit letztlich nur dazu dient, den Abkömmling einer außerirdischen Saat ins All zu befördern.

Bedrohung ohne Feind

Auch bei Wilson ahnt die Menschheit freilich nichts von ihrer Funktion. Man weiß, dass in der Atmosphäre eine Schicht liegt, die Radiowellen verstärkt, hält dies aber nur für ein nützliches natürliches Phänomen. In Wahrheit ist dies die aus unzähligen Nanomaschinen bestehende hypercolony, die ohne steuerndes Bewusstsein und dennoch zielgerichtet die Menschheit beeinflusst - ein kosmischer Ameisenstaat. Klingt ein bisschen nach einer Idee, die aus den Hypothetischen von "Spin" heraus entwickelt wurde, und wirft dieselbe an Religion streifende Frage auf wie "Spin": Was tun, wenn tatsächlich ein "Gott" seine schützende (und diesmal auch lenkende) Hand über die Welt hält?

Für die große Mehrheit der Menschen ist dies aber wie gesagt mangels Kenntnis kein Thema. Nur die Correspondence Society weiß von der außerirdischen Kolonie, ein Geheimbund von AkademikerInnen, unter dessen ehemaligen Mitgliedern sich übrigens passende Namen wie Enrico Fermi, Freeman Dyson und John von Neumann finden. Ihre besten Zeiten hat die Society allerdings hinter sich: Ihre verbliebenen Angehörigen halten sich bedeckt, seit ein paar Jahre zuvor ein Großteil der Society-Mitglieder ausgelöscht wurde. Initiiert hatte das Massaker die Kolonie, die in Form von Simulacra mit menschlichem Äußeren auch direkt einschreiten kann. Auch diese Sims sind übrigens keine bewusst agierenden Wesen, auch wenn sie ganz den Eindruck von eigenständiger Intelligenz vermitteln. Wie die atmosphärische Kolonie selbst folgen auch sie ausschließlich ihren einprogrammierten Algorithmen: "Burning Paradise" zeichnet das faszinierende Bild einer intelligenten Bedrohung ohne Feind.

Road Movie

Kein Wunder jedenfalls, dass die 18-jährige Cassie aus Buffalo sofort die Flucht ergreift, als sich etwas, das ganz nach einem Sim aussieht, auf ihr Haus zubewegt. Als Tochter zweier getöteter Society-Mitglieder weiß sie schließlich, was für eine Gefahr ihr da drohen könnte. Von nun an sind Cassie, ihr kleiner Bruder Thomas und zwei weitere Jugendliche auf sich allein gestellt und permanent darum bemüht, den elektronischen Augen der Kolonie zu entgehen. Hat ein bisschen was von John Twelve Hawks' "Traveler"-Reihe, doch ist Wilson ein poetischerer Erzähler: Small houses leaked yellow light from curtained windows. These were the homes of people who had never seen past the skin of the world and never would. Once, Cassie thought, she had been one of them.

Etwas weiter südlich sind weitere Menschen on the road: Cassies Tante Nerissa und ihr Ex-Mann, der Entomologe Ethan. Diese beiden stehen vor der Frage, was nun wichtiger ist: Die Kinder finden oder Kontakt zum Society-Anführer Werner Beck zu knüpfen. Der versteht sich als Alleinorganisator des Widerstands und plant einen entscheidenden Schlag gegen die Kolonie. Doch hat er dafür überhaupt die Mittel? Oder gefährdet er mit seinem monomanischen Vorgehen nur die übrigen Mitglieder? Und letztlich bleibt noch ein großes moralisches Dilemma: Soll man die Kolonie, die der Menschheit doch unbestritten auch viel Gutes getan hat, überhaupt bekämpfen?

Verschenkte Chance

Es sind diese Fragen, die den Roman tragen. Leider müssen sie ihn aber auch allein tragen, denn ein großer Plot-Motor stellt vorzeitig die Arbeit ein: Nach meinem Dafürhalten wird viel, viel zu früh erklärt, was es mit der hypercolony auf sich hat (sonst hätte ich es hier auch nicht verraten). Da wäre noch um einiges mehr an Spannung drin gewesen - eine verschenkte Chance.

Robert Charles Wilson wird regelmäßig dafür gepriesen, dass er stets die richtige Balance zwischen Cosmic Drama und Human Drama bzw. zwischen Science Fiction und mimetischer Mainstreamliteratur findet. Banaler formuliert: Wilson weiß wie kaum ein anderer, wieviel SF-Vokabular er einbauen darf, um für alle LeserInnen, nicht nur für SF-Fans, verständlich zu bleiben. Das gilt auch für "Burning Paradise", auch wenn es meiner Meinung nach die Magie von Wilsons Glanztaten wie "Spin", "Darwinia" oder "Julian Comstock" nicht erreicht.

Frank Hebben: "Maschinenkinder"

Kartoniert, 220 Seiten, € 17,40, Shayol 2012

2013 war ein Frank-Hebben-Jahr, und das Gustostückerl hab ich mir für die Jahres-Best-of aufgehoben. Bereits vorgestellt habe ich die Storysammlung "Das Lied der Grammophonbäume" und die Anthologie "Fieberglasträume". Letztere enthält mit "Zeit der Asche #Rheingold" übrigens eine der zwei Kurzgeschichten, die ich heuer für den Kurd-Laßwitz-Preis nominieren werde (die andere ist "Operation Heal" von Merlin Thomas). Genau genommen trägt "Maschinenkinder" eigentlich den Datumsstempel 2012 – allerdings hab zumindest ich es vor 2013 nirgendwo gesehen.

Eine der 14 hier versammelten Kurzgeschichten wurde in diesem Band erstveröffentlicht, die anderen erschienen zwischen 2004 und 2012 in diversen Zeitschriften. Und sind größtenteils wieder Hebben pur, wie man den deutschen Autor seinerzeit mit "Prothesengötter" kennengelernt hat. Soll heißen: Der Mensch schrumpft zu einem kleinen Rädchen im Getriebe einer unüberschaubar großen Maschinerie – teils im übertragenen Sinne, teils sogar wortwörtlich zu verstehen. Die Szenarien reichen von Cyberpunk bis zu abgefahrenen Far-Future-Settings, in denen unsere Nachfahren nur noch als Biomechanoide fungieren.

Mensch-Maschinen

Wie zum Beispiel in "Krematorium": Dessen Erzähler ist ein Funktionselement in einer Fabriksstadt; körperlich wurde er auf einen Torso mit künstlichen Sinnesorganen reduziert und kann nach Bedarf diversen Arbeitsmodulen eingesetzt werden. Dürfte ähnlich wie die Borg-Königin in der Einschwebeszene von "First Contact" aussehen ... allerdings hat er keineswegs deren Entscheidungsgewalt. Als er als Individuum erwacht, ist das Ende absehbar. Und doch bleibt ein kleines bisschen Hoffnung, als ein paar beiläufig erwähnte Begebenheiten am Schluss eine neue Bedeutung erlangen.

Apropos absehbar: Das gilt auch für die Schlusspointe von "Cyst", schmälert aber nicht die Wirkung der Passagen davor. Es ist das Protokoll eines Exobiologen, der zur Erkundung fremder Planeten wechselnde Kunstkörper verpasst bekommt. Und posthuman geht es weiter: In "Muschelplanet" löst sich die Erzählerstimme auf, weil hier drei Raumfahrer zu einer Trinität verschmolzen sind. Und gänzlich irrsinnig präsentiert sich "Kinder der großen Maschine", eines der Highlights der Sammlung: Abkömmlinge von Menschen leben hier wie die Kasten eines Termitenstaats, mit einer gigantischen flammenspeienden Maschine als Hügel. Ich müsste lügen, wenn ich sagen wollte, dass ich den Plot komplett verstehe, aber auf jeden Fall bietet die Erzählung ein sinnliches Erlebnis erster Güte.

Archaische Zukünfte und andere

Wie es in Myra Çakans Vorwort richtig heißt, ist es die Bildersprache, die einen in Hebbens Erzählungen hineinzieht. Und die hat eindeutig eine archaische Qualität. Als wäre es SF, die unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs geschrieben wurde – an den irgendwie auch jener Krieg erinnert, der in "Das Lichtwerk" eine kleine Wahlfamilie in einer verlassenen Kuppelstadt zurückließ. Mag er auch mit Waffen ausgetragen worden sein, die das Gefüge der Realität beschädigt haben, so hinterlässt dieser Krieg doch eher den Eindruck von Dieselpunk als von Hightech. Ein ähnliches Feeling vermittelt "Schwarzfall": Geschrieben im Juhu!-Fortschrittston von "Die Welt in 100 Jahren", schildert es eine wunderbare Wechselstromwelt, die den Kollaps erleidet.

Im Vergleich dazu wirken die Cyberpunk-Geschichten relativ konventionell – etwa "Byte the Vampire" oder "Machina", dessen Erzählerin sich um ihren Hikikomori-Bruder kümmert. Immer noch gut, bloß fehlt mir bei den Hebben'schen Nahzukunftsentwürfen das Alleinstellungsmerkmal. "Elysian" zumindest war seiner Zeit voraus: Drei Jahre vor dem Skandal um die holländische Fake-Castingshow, in der KandidatInnen um Spenderorgane betteln durften, entwarf Hebben ein TV-Spektakel, in dem Körperteile als Einsatz dienen und eine medizinische Behandlung als Gewinn winkt. Gute Schlusspointe.

Auch die Strahlenwüste von "Côte Noire" bietet im Grunde nichts wirklich Neues, Post-Apokalypsen gibt's schließlich genug. Aber dann ist da am Anfang und Ende der Erzählung dieses Bild von einem wahnsinnig gewordenen Wal, der ein Schiffswrack attackiert, und irgendwie gräbt sich die Geschichte damit doch ins Gedächtnis ein. In "Outage" wiederum funktioniert die moderne Welt noch in voller Perfektion. Leider. Es ist nicht das Jahrhundert von Moral und Fairplay. Die Raubtiere haben immer regiert, aber jetzt tragen sie ihre Fangzähne offen. Ein Fahrradbote, ein Manager und ein paar augmentierte Regierungsknechte werden in dieser Geschichte, die unserer Gegenwart nur allzu nahe liegt, in einen fingierten Terroranschlag verstrickt. Hebben hat "Outage" gemeinsam mit Thorsten Küper und Uwe Post geschrieben – hätte mich nicht gestört, wenn auch Heidrun Jänchen mitgemacht hätte, dann wäre die Conclusio vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller ausgefallen.

Humor!

Hätte nicht gedacht, dass mir zu einer Geschichte von Frank Hebben mal das Wort "süß" einfallen würde, aber bei "Highscore" ist's passiert: Einem Stück Flash Fiction, in dem die ultrapathetisch übersteigerte Beschreibung einer zukünftigen Gamer-Welt zur Hommage an deren Ursprung gerät. Und auch das ist eine Erkenntnis aus "Maschinenkinder": Mag man zu Hebben in erster Linie auch düstere und im wahrsten Sinne des Wortes unmenschliche Visionen assoziieren – der Mann hat auch Humor.

Siehe etwa "Schwarz Weiß": Wer sagt, dass Hautfarbe für Roboter keine Rolle spielt? Diese Satire über eine vollautomatisierte Fabrik am Rande des Sonnensystems zeigt, wie Rassismus an gänzlich unerwarteter Stelle aufblühen kann. Und mag der Humor hier auch schwarz sein, so ist er in "Brause" sympathisch albern. Die Geschichte über die freundschaftliche Begegnung zweier Veteranen – eines Mechanikers und eines intelligenten Getränkeautomaten – hätte ich ung'schaut vermutlich nie Hebben zugeschrieben.

Aber das zeigt nur, dass man AutorInnen nicht mit den eigenen Erwartungen belasten soll. Denn trotz aller Begeisterung über Erzählungen wie "Kinder der großen Maschine" oder "Zeit der Asche #Rheingold" ist biomechanoider Wahnsinn nur an der Oberfläche das typische Hebben-Element; in Wirklichkeit ist es die erzählerische Reduktion aufs Wesentliche. Und diese Strategie lässt sich jederzeit auch auf andere Szenarien übertragen, wie das poetische "Lied der Grammophonbäume" zeigte. Was aber nicht heißt, dass ich mir nicht noch ein paar "Prothesengötter" und "Maschinenkinder" wünsche, bevor Hebben das Fach wechselt ..,

Peter Higgins: "Wolfhound Century"

Broschiert, 303 Seiten, Gollancz 2013

Schwer einem Genre zuordnen lässt sich "Wolfhound Century", der Debütroman des britischen Autors Peter Higgins - das ist ja schon mal eine gute Sache. Von der Cover-Aufmachung her könnte man ihn glatt für die jüngste Alternative History von Robert Conroy ("Red Inferno", "Himmler's War") halten, aber das täuscht ebenso wie die auf den ersten Blick recht vertraut wirkende Welt innerhalb des Einbands. Letztlich handelt es sich um eine Art von Fantasy - aber eine sehr originelle.

Den Schauplatz gibt ein durch fiktive Ortsnamen (Mirgorod, Podchornok) und viele andere Details vermeintlich "russisch" wirkendes Reich ab, der Vlast. Genauer gesagt der Vlast of One Truth: Ein totalitäres Regime, das sich über Jahrhunderte gehalten hat, nun aber knirscht wie eine alte Kaisersemmel. Wir lesen von Anschlägen, Putschversuchen und Massendemonstrationen, die blutig niedergeschlagen werden. Das Bild, das sich vor dem Leser entfaltet, sieht nach einer Mischung aus Zarenregime und stalinistischen Säuberungen ("Intellektueller" gilt als Schimpfwort) aus. Letztlich dürfte diese Pseudoverortung aber vor allem dazu dienen, mittels schneller Assoziationen eine Stimmung aufzubauen. Und die ist nass, kalt und brutal.

Hauptfiguren und Plot

Im Mittelpunkt steht Vissarion Lom, ein nicht korrumpierbarer polizeilicher Ermittler aus der Provinz, der zu seiner Überraschung in die Hauptstadt Mirgorod berufen wird. Die wird nämlich vom Terroristen Josef Kantor in Atem gehalten, dem großen Antagonisten des Romans. Seine Schreckenstaten sind eher persönlich als politisch motiviert - er genießt es, Furcht um der Furcht willen zu verbreiten. Weitere wichtige Personen sind die Näherin Maroussia Shaumian, die sich für Kantors Tochter hält, und ein alter Freund Loms, der jetzt als verachteter Akademiker eine Existenz am Rande der Gesellschaft fristet.

Und dann gibt es da noch einen sehr ungewöhnlichen Player, den Erzengel: Ein 100 Meter hohes Wesen aus Stein, das weit entfernt in den östlichen Wäldern abgestürzt ist und dabei in die Erdkruste gerammt wurde. Seit langem schon sind immer wieder Engel aus dem Weltraum auf die Erde gefallen; ihre toten Körper liefern sogar das Material für einen Teil der Vlast-Technologie. Der Erzengel aber ist der erste, der seinen Fall überlebt hat. Und auch wenn er sich aus seinem Krater-Gefängnis nicht befreien kann und darüber vor Wut schäumt, beginnt er doch Pläne zu schmieden, wie er die menschliche Gesellschaft in seinem Sinne beeinflussen könnte.

Andere Welt

Spätestens wenn von den Monden - Überresten des ehemals einen Trabanten - die Rede ist, wird klar, dass wir uns nicht einfach in einer Welt befinden, in der die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hat. Other Rational Peoples leben neben den Menschen im Vlast, im Roman spielen vor allem Riesen eine Rolle. Ein Wurdelak und eine Rusalka - Geschöpfe der slawischen Mythologie - haben Kurzauftritte.

Higgins streut solche Figuren ebenso selbstverständlich ein wie quasi-magische Technologie à la angel stones oder mudjhiks (Golem-ähnliche Kampfmaschinen aus Engelsgestein, in die das Gehirn eines Tiers implantiert wurde). Solcher Verzicht auf SF-typische Info-Dumps regt einerseits die Leserfantasie an und verströmt den verlockenden Duft des Geheimnisvollen ... andererseits wirkt es ja auch nur natürlich. Wenn eine Pistole oder eine Straßenbahn in der Handlung auftaucht, fühlt sich auch kein Autor genötigt, Erfinder und Herstellungsprozess wiederzukäuen.

Womit das Szenario aber noch nicht vollständig ist. Hier kann auch der Regen Gestalt annehmen oder der Wald anthropomorphe Botschafter aussenden. Ja, selbst das Gefüge der Welt scheint durchlässig zu werden: Immer wieder wird für sinnesverwirrende Augenblicke die Realität von einer anderen überlagert - und das sehen nicht nur einige der Romanfiguren, es lässt sich auch auf Fotografien festhalten. Wenn zwischen den verschiedenen Mächten des Romans also ein mit allen Mitteln ausgetragener Kampf ausbricht, dann ist dies nicht weniger als ein Kampf um die Wirklichkeit. Fokussiert in der Suche nach dem verschwundenen Pollandore, einer Mini-Kopie der Welt vor dem Fall der Engel, dem Vlast und all den Schrecken, die daraus entsprungen sind.

Empfehlenswert

Higgins befleißigt sich einer Sprache, die seiner Welt einen atmenden und blutenden Körper verleiht und sie zugleich ins Metaphorische überhöht. Hier etwa die Beschreibung der Lodka, der monumentalen Schaltzentrale der Vlast-Bürokratur: Six hundred yards long, a hundred and twenty yards high, it enclosed ten million cubic yards of air and a thousand miles of intricately interlocking offices, corridors and stairways, the cerebral cortex of a stone brain. It was said the Lodka had been built so huge and so hastily that when it was finished, many of the rooms could not be reached at all. Passageways ran from nowhere to nowhere. Stairwells without stairs. Exitless labyrinths.

Vergleiche mit China Miéville wurden laut und sind durchaus angebracht: Die Mischung aus SF, Fantasy und Steampunk, das Auftreten nichtmenschlicher Akteure sowie übernatürlicher Mächte, die das Wesen der Welt verändern, die Betonung politischer Aspekte, durchsetzt von Momenten schierer Surrealität: All das sind Markenzeichen Miévilles. Zugleich kommt Higgins seinen LeserInnen aber ein paar Schritte weiter entgegen als sein ehrfurchtgebietender (und stets auch ein bisschen einschüchternder) Landsmann: Ein zurückhaltenderer Stil als Miévilles Sprachbarock, kurze Kapitel und generell der Verzicht auf die Miéville'sche Überwältigungsstrategie machen "Wolfhound Century" - ohne Wertung gesagt - viel leichter lesbar.

Alles in allem: Ziemlich guter Stoff, bin gespannt auf die Fortsetzung.

Stephen Baxter: "Evolution"

Broschiert, 992 Seiten, € 13,40, Heyne 2013 (Original: "Evolution", 2002)

Der Engländer Stephen Baxter wird in erster Linie mit Kosmophysik assoziiert. "Evolution" stammt allerdings mitten aus seiner ökologischen Phase, die 1999 mit der "Mammut"-Trilogie begann (Mammuts auf dem Mars!, leider nie ins Deutsche übersetzt) und die bis heute nachwirkt: Siehe etwa den Die-Welt-säuft-ab-Wälzer "Die letzte Flut" aus dem Jahr 2008 oder Baxters zuletzt veröffentlichte "Stonespring"-Trilogie. Darin nimmt die Geschichte ab dem Ende der Eiszeit einen anderen Verlauf, als Steinzeitmenschen mit einem gewaltigen Dammprojekt verhindern, dass das ansteigende Meer die Region überflutet, die wir heute als Ärmelkanal kennen.

Hinter "Evolution" steckt nicht weniger als die Absicht, die Entwicklung des Menschen von seinen fernsten Primaten-Urahnen bis zu seinen fiktiven Nachfahren in einer noch ferneren Zukunft zu illustrieren. Aufgelöst wird dieses tendenziell größenwahnsinnige Konzept in eine lange Reihe chronologisch angeordneter Episoden, die jeweils entscheidende Abschnitte der menschlichen Evolution schildern. Unter anderem beschert uns dies eine wahrhaft epische Beschreibung des Kometeneinschlags, der die Dinosaurier ausgelöscht und unseren Ahnen den Weg bereitet hat.

Kalter Mechanismus Evolution

Und so jetten wir durch die Jahrmillionen und nehmen am Überlebenskampf von ProtagonistInnen wie Purga (einer Vertreterin der Urprimaten-Spezies Purgatorius), Weit (Homo erectus) oder Kieselstein (ein Neandertaler bzw. Vertreter einer eng verwandten Menschenart) teil. Mit dem Auftreten des Homo sapiens unterstreicht Baxter die Kontinuität, indem er den durch Jahrtausende getrennten Figuren ähnliche Namen wie Juna, Jahna oder Joan gibt - Ableitungen eines "Urworts", das soviel wie "Mutter" bedeuten soll.

Aber nicht diese Figuren, sondern die Evolution selbst ist der eigentliche Protagonist des Romans. Ihr Wirken wird in nüchterner Kühle geschildert - wobei die menschliche(n) Kultur(en) den Ausleseprozess weniger zu stoppen als mit unverminderter Härte fortzuführen scheinen. Kindstötungen, Vergewaltigungen, Verdrängungsprozesse und der erste Genozid der Geschichte: Gewalt zieht sich wie ein blutroter Faden durch die einzelnen Kapitel.

Und selbst da, wo es nach vorne zu gehen scheint, wahrt Baxter eine nüchterne Perspektive. Die neolithische Revolution etwa, also der Beginn der Landwirtschaft und nach Meinung der meisten Wissenschafter der wichtigste Schritt in der gesamten Menschheitsgeschichte, kommt bei Baxter eher als Rückschritt rüber: Plackerei, Hierarchienbildung, Anstieg von Krankheiten und verringerte Lebenserwartung gegenüber den früheren Jägern und Sammlern nehmen der Revolution ihren Glanz. (Ganz davon abgesehen, dass sich die Menschen ab diesem Zeitpunkt "nicht mehr wie Primaten vermehren, sondern wie Bakterien".) Und die Beschreibung der Geburt von Religion aus einer Gemengelage von Geisteskrankheit, Machtstreben und Täuschungsmanövern heraus dürfte Richard Dawkins entzücken.

Freiraum für Fantasie

Da die Geschichte des Lebens aber schwerlich mit dem heutigen Stand enden wird, schreitet das Buch munter in die Zukunft voran: Erst 1.000 Jahre in die Zeit nach dem Ende der Zivilisation. Dann 30 Millionen Jahre, wenn die Nachfahren der Menschen ihre Intelligenz verloren haben und wieder zum Fall für die Evolution geworden sind. Affenartige Baumbewohner leben nun neben dumpfen Riesen, die von intelligenteren Nagetieren wie Viehherden gehalten werden. Und schließlich eine halbe Milliarde Jahre in die Zukunft, wenn die Ökosphäre der Erde unter einer wachsenden Sonne in ihren letzten Zügen liegt. Hier leben die letzten Nachfahren der Menschen als Symbionten von Bäumen - nebenbei bemerkt eine schöne Adaption des Mythos vom Barometz, einem Mischwesen aus Tier und Pflanze.

Hier lässt Baxter seiner Fantasie freien Lauf - ein paarmal hat er dies schon in früheren Kapiteln eingestreut: So erfindet er unter anderem einen kreidezeitlichen Luftwal, einen Pterosaurier, der mit seinen 100-Meter-Flügeln durch die Stratosphäre gleitet. Oder ein komplettes antarktisches Ökosystem, in dem einige Dinoarten den großen Knall überlebt haben, um dann der Vergletscherung zum Opfer zu fallen. Einer Dino-Spezies dichtet er sogar Intelligenz und die Entwicklung einer Kultur an - warum nicht. Inmitten der paläontologischen Faktenrevue von "Evolution" wirkt es fast befreiend, wenn zwischendurch mal ein bissel fantasiert wird.

Besser gut geklaut als schlecht erfunden

Stephen Baxters "Evolution" steht in der Geschichte der Science Fiction - ja der Literatur überhaupt - allein wie ein fremdartiger, faszinierender Monolith, heißt es im Nachwort. Nun, nicht ganz. Exakt dasselbe hat nämlich ein gutes Jahrzehnt davor, aus der entgegengesetzten Richtung kommend, der schottische Geologe und Guru der spekulativen Biologie Dougal Dixon gemacht. Sein 1990 erschienenes "Man After Man" ist ebenfalls eine Aneinanderreihung von Einzelepisoden, in denen jeweils der Vertreter einer bestimmten Hominidenspezies im Mittelpunkt steht: Beginnend in frühester Vergangenheit und weitergeführt in eine ferne Zukunft nach dem Ende der Zivilisation, in der der Mensch sich zu verblüffenden neuen Formen weiter- bzw. rückentwickelt hat.

Der Vergleich mit Dixon ist auch deshalb angebracht, weil Baxter ein paar Ideen eindeutig von ihm geklaut hat - aus einem noch älteren Dixon-Buch zum Beispiel die Kaninchen, die sich auf der mittleren Zukunftsebene zu antilopenartigen Großtieren weiterentwickelt haben. In der Faunenzusammensetzung einiger anderer Kapitel erkennt man dafür Episoden der bahnbrechenden CGI-Serien "Walking with Dinosaurs" und "Walking with Beasts" wieder. Allerdings waren sowohl die TV-Serien als auch Dixons Bildbände in einem Punkt im Vorteil: Sie konnten die diversen Spezies auch zeigen. Während in Baxters "Evolution" gelegentlich allzuviele Speziesnamen mehr oder weniger abstrakt an einem vorbeirauschen, da stellt sich leichte Überforderung ein.

Die Schattenseite eines Monolithen

Womit wir schon bei den Minuspunkten angelangt wären, und ich werde gleich vorab einstreuen, dass "Evolution" trotzdem absolut lesenswert ist. Ganz grundsätzlich gesagt ist "Evolution" kein Roman. Die untereinander kaum verbundenen Episoden werden nur sehr vage durch eine Klammer auf einer nahen Zukunftsebene zusammengehalten: In den 2030er Jahren reflektiert die Wissenschafterin Joan über das Wesen der Evolution und hofft darauf, dass sich aus einer holistischen Sicht ein neues menschliches Bewusstsein entwickelt. Was auch ein bisschen der Gedanke hinter dem Roman selbst sein dürfte.

Und schon gar nicht ist "Evolution" ein moderner Roman. Baxter erzählt aus einer Überflieger-Perspektive, die weit jenseits des Erfahrungshorizonts der ProtagonistInnen liegt - hier ein Beispiel: Das Troodon wusste es zwar nicht, aber diese Schwierigkeiten wurden durch die Verbreiterung des Atlantiks verursacht, des großen geologischen Ereignisses, das die Periode der Kreidezeit prägte. Nein, das konnte das Troodon wirklich nicht wissen. Diese hyperauktoriale Erzählweise ist weit, weit entfernt von heute gepflegtem Roman-Stil. Zugleich neigt Baxter - wie schon in der "Mammut"-Reihe - dazu, seine noch nicht (oder nicht mehr) intelligenten Figuren ein wenig zu sehr zu vermenschlichen.

Fehler, Fehler, Fehler

Ein anderer Punkt ist, dass "Evolution" vor Fehlern nur so wimmelt - ein paläontologisch oder zumindest biologisch bewanderter Lektor hätte das Buch sicher zurückgeschmissen. Mal abgesehen davon, dass Indonesien nicht im Südwesten Asiens liegt, stimmen hier einfach viel zu viele Speziesbezeichnungen nicht. Ein Megaloceros konnte keine riesigen Hauer haben, weil er ein Hirsch war. Und ein Gigantosaurus ist ebensowenig ein Giganotosaurus, wie ein Deinonychus ein Deinosuchus ist. Jaja, klingt ähnlich, aber ich sag nur: Löwe - Möwe. Und die sehen einander genauso ähnlich wie die beiden anderen Verwechslungspaare.

Schwierig zu sagen, aus welcher Quelle all diese Schlampereien kommen, vom Autor oder vom Übersetzer (Google Books hat mich nämlich nach ein paar Kontrollblicken zuviel wieder rausgeschmissen). Angesichts mitunter eigenwilliger Wortstellung und Wortwahl (wo sagt man abgeritten für überstanden?) tendiere ich eher zu Letzterem. Und manchmal war die Fehlübersetzung ja auch eindeutig: Das englische cycad ergibt auf Deutsch Palmfarn. Und mal ehrlich, dass eine Zikade ein Insekt ist und kein Baum, hätte schon jemand auffallen können. Call me old-fashioned, aber ich finde, solche Fehler könnte man ruhig ausmerzen, wenn man an eine Neuausgabe geht; zum ersten Mal ist der Roman in dieser Übersetzung 2004 erschienen. Ein großes Positivum der 2013er Version ist dafür das ausführliche Nachwort Uwe Neuholds, in dem er die paläontologischen Aspekte des Romans mit dem aktuellen Forschungsstand vergleicht: Die Wissenschaft hat im vergangenen Jahrzehnt schließlich nicht geschlafen.

... und trotzdem ...

"Evolution" ist ein grandioses Scheitern auf mehr Linien, als man zählen kann. Ginge ja auch gar nicht anders, immerhin entwirft Baxter hier ein Panorama, neben dem sich sogar David-Brin-Szenarien wie Kammerspiele ausnehmen. Was tut man also, wenn man sich zuviel vorgenommen hat? Entweder steigt man auf die Bremse ... oder man nimmt sich gleich noch mehr vor. Dann ist das, was übrig bleibt, wenn sich der Rauch verzogen hat, immer noch gewaltig genug. Wie in diesem Fall: "Evolution" bietet ein ziemlich einzigartiges Leseerlebnis, ich kann es nur empfehlen.

P.S.: So schön das Ganze auch ist ... lieber wär's mir, Heyne würde wieder etwas mehr von der Möglichkeit Gebrauch machen, neue Bücher zu übersetzen und das arg zusammengeschrumpfte Programm anstelle solcher Neuausgaben mit beispielsweise der "Stonespring"-Trilogie zu bereichern.

Peter F. Hamilton: "Der unsichtbare Killer"

Broschiert, 1.134 Seiten, € 18,50, Bastei Lübbe 2013 (Original: "Great North Road", 2012)

Ab 450 Seiten Romanlänge werde ich in der Regel unrund. Ab 600 wird's mühsam, ab 750 Fantasy. Was aber tun mit über elfhundert Seiten, engbedruckten zumal? Es gibt ja AutorInnen, die unglaubliche Volumen vollschreiben müssen, um zu verschleiern, dass sie nichts zu erzählen haben. Da gehört Peter F. Hamilton eindeutig nicht dazu, und zum Beweis muss man gar nicht weit zurückgehen: Mit der ebenfalls 2013 auf Deutsch erschienenen Storysammlung "Die Dämonenfalle" (Empfehlung!) zeigte der Brite, dass er die kürzeren Formate - von der Novelle abwärts - ausgezeichnet beherrscht.

Keine Ahnung, warum ihn dann bei seinen Romanen derart der Teufel reitet. Die ersten beiden Bände seiner zuletzt auf Deutsch erschienenen Reihe "Das dunkle Universum" wurden sogar jeweils zweigeteilt; trotzdem wogen die Hälften immer noch schwer genug. Kein Vergleich allerdings mit "Der unsichtbare Killer", bei dem ich eindeutig zum E-Book rate, weil die Papierausgabe einfach unmöglich in der Hand liegt. Wenn schon schwer zu handhaben, sollte der Roman dann wenigstens durch seinen Inhalt die enorme Länge rechtfertigen? Leider nicht einmal ansatzweise.

Der Hintergrund

Wie es Monolithen so tun, steht "Der unsichtbare Killer" für sich allein. Und auch wenn er nicht in den großen Rahmen der "Konföderation"- oder "Commonwealth"-Reihen gehört, finden sich darin viele Hamilton-typische Elemente wieder: Von der Ausbreitung der Menschheit über die Galaxis mittels überlichtschneller Technologie über künstliche Langlebigkeit und die Einbettung des Individuums in eine umfassende Infosphäre ... bis hin zu einer Krimi-Handlung.

Im frühen 22. Jahrhundert gliedert sich die Erde immer noch in Nationalstaaten. Die Gateways, die der Lichtgeschwindigkeit ein Schnippchen schlagen, sind daher Portale zu Welten, die jeweils von einzelnen Staaten oder Staatenbünden kolonisiert wurden. Die wichtigste Rolle im Roman spielt St Libra, eine Welt mit ausschließlich pflanzlicher Ökosphäre, die mittels Gateway-Pipeline der EU (bzw. Grande Europe) den Großteil der benötigten Energie liefert. Und dieses Gateway hat noch eine Besonderheit: Es wurde nicht von Regierungsseite, sondern von der mittlerweile superreichen Familie North eingerichtet, die sich via Klonung fortpflanzt.

Der Plot

Dieses Verfahren wirkt sich maßgeblich auf die Handlung aus. Denn als in Newcastle ein North tot aufgefunden wird, muss man erst mal herausfinden, um welchen unter all den Klonen es sich überhaupt handelt. Mit dem Fall beauftragt wird Detective Sidney Hurst - als Vater einer herkömmlichen Kleinfamilie gewissermaßen das soziologische Gegenmodell. An Sids familiären Alltagssorgen und -freuden lässt uns Hamilton ausführlich teilhaben.

Die zweite Plot-Linie dreht sich um Angela Tramelo, eine Frau, die als angebliche Mörderin jahrzehntelang im Gefängnis saß. Sie behauptete stets, dass ein Alien die ihr angelasteten Taten begangen habe. Doch die einzigen Aliens, die man kennt, agieren nicht auf der individuellen Ebene: Die Zanth fallen als unaufhaltsame Schwärme über Kolonialplaneten her und wandeln sie - unter Vernichtung allen ansässigen Lebens - in etwas psychedelisch anmutendes Neues um. Auf allen Welten geht die Angst vor den Zanth um, und als nun ein Mord ganz nach dem Muster von Angelas angeblicher Tat begangen wird, will man eine Zanth-Verbindung nicht mehr ganz ausschließen.

Also wird Angela aus dem Knast geholt und einer wissenschaftlich-militärischen Expedition nach St Libra als Beraterin zur Seite gestellt - also dorthin, wo ihrer Aussage nach das Alien mit der Klauenhand erstmals auftauchte. Angela übernimmt gewissermaßen die Ripley-Rolle: Eine Außenseiterin mit Ortskenntnis und zugleich das leicht furchterregende Maskottchen einer Expedition voller allzu zuversichtlicher SoldatInnen, über deren Köpfen man schon das Ablaufdatum blinken sieht. Und natürlich werden sie einer nach dem anderen abgeschlachtet.

Chronologie statt Handlungshöhepunkten

So weit, so übersichtlich. Hier ein paar Zwischenstände: Nach 300 Seiten haben Sids Ermittlungen noch keinerlei Fortschritte gemacht und die Expedition ist gerade einmal auf St Libra angekommen. Auf Seite 958 sagt Sid: "Und wir wissen immer noch nicht, worum es bei dieser ganzen Sache überhaupt gegangen ist." Ist ja fast so rasant wie im echten Leben.

Gründe für dieses gletscherhaft langsame Voranschreiten gibt es verschiedene. Eine große Zahl an Flashbacks etwa, auch von Nebenfiguren (immerhin ergänzen sich die Rückblenden am Ende zu einem Gesamtbild). Und viele, viele repetitive Elemente: Wie oft beginnt ein Kapitel damit, dass bei Sid der Wecker klingelt? Wieder ein neuer Tag in Newcastle, der inmitten familiärer Routine beginnt. Und wieder ein neuer Tag auf St Libra, an dem ein Redshirt das Zeitliche segnet. Bezeichnenderweise tragen die Kapitel weder Titel noch Zahl, sondern stets ein Datum. Und Hamilton war offenbar wild entschlossen, alles zu beschreiben, was sich an dem jeweiligen Tag ereignet hat.

Wer's gerne lang hat

Ich weiß nicht, ob sich vierstellige Seitenzahlen bei einem Einzelroman überhaupt rechtfertigen lassen. Zumindest kann es Gründe dafür geben, Überlänge zu produzieren. Stephen Baxter erzählte in "Evolution" immerhin die gesamte Geschichte der menschlichen Entwicklung. Frank Schätzing versuchte in "Limit" neben der Handlung diverses Wissenswerte zu vermitteln. Und sowohl David Brins "Existenz" als auch Kim Stanley Robinsons "2312" waren als große Panoramen der menschlichen Gesellschaft angelegt.

"Der unsichtbare Killer" tut nichts dergleichen. Es ist ein Whodunnit-Plot kombiniert mit einer Alienjagd - insgesamt vielleicht Stoff für 200 Seiten. Und da der Roman ansonsten keine wirklichen Attraktionen bietet (die Satzgefüge des Übersetzerteams lesen sich mal okay, mal eher schwerfällig), trägt seine Handlung die Länge nicht im entferntesten. Ein Fall für die Top Twenty also, aber ausschließlich quantitativ. LeserInnen, die gerne lange in eine Geschichte abtauchen, kann ich den Roman empfehlen - er ist ja nur durchschnittlich, nicht schlecht. Ich selbst lese in der gleichen Zeit aber lieber vier unterschiedliche.

Tony Burgess: "The n-Body Problem"

Broschiert, 188 Seiten, ChiZine Publications 2013

Das ist das Ende aller Enden. Maaaaann, so eine trostlose Geschichte habe ich seit Jahren nicht mehr gelesen. Selbst Cormac McCarthys "Die Straße" fühlt sich im Vergleich dazu an wie ein Musical in Las Vegas. Ein beeindruckendes Werk, das der kanadische Autor Tony Burgess hier abgeliefert hat - beeindruckend auf eine meisterhaft unangenehme Art.

Die Prämisse las sich noch eher witzig: Eine Zombie-Epidemie ist über den Globus gefegt ... und einigermaßen glimpflich verlaufen. So recht hat es mir ohnehin nie eingeleuchtet, warum die schlurfende Gefahr so gar nicht in den Griff zu kriegen sein sollte. Allerdings ist ein Problem geblieben: die Beseitigung der untoten Überreste. Jedes kleine Körperfitzelchen ist in Burgess' Szenario noch quasi-lebendig, das macht die Entsorgung schwierig. Verbrennen? Ganz schlechte Optik. Verscharren? Das führt nur dazu, dass sich der Boden vom Gewühl der Leichenreste schüttelt. Also griff man zu einer "naheliegenden" Strategie: Man schoss die Untoten in den Orbit. Und dort kreisen sie nun in immer dichter werdenden Wolken und verdunkeln allmählich die Sonne.

Der Hintergrund

Wie schon das Szenario erkennen lässt, ging es Burgess nicht um ein pseudorealistisches Abenteuer unter speziellen Rahmenbedingungen, sondern um Atmosphäre. Er zeichnet eine Welt in gedimmtem Licht, in der die Infrastruktur weitgehend zusammengebrochen ist und Massenselbstmorde ebenso auf der Tagesordnung stehen wie allerlei seltsame Krankheiten. Erst vermag man gar nicht zu sagen, ob der namenlose Ich-Erzähler nicht vielleicht einfach nur ein Hypochonder ist. Aber er scheint ja nicht der einzige zu sein, der an einer Unzahl von Gebrechen leidet.

Dieser Erzähler - es fällt einmal der Name Cauldwell, aber das ist sicher nicht sein richtiger - befindet sich auf einer Mission: Er verfolgt den wahnsinnigen Seller Dixon. Seller arbeiten dem Unternehmen WasteCorp zu, das die Körper der Untoten ins All befördert. Weil mittlerweile aber der Nachschub ausdünnt, hilft man eben etwas nach - und so ziehen die Seller wie Wanderprediger übers Land und überreden die Menschen zum Suizid.

Un-totes Un-Denken

Unterwegs gabelt der Erzähler, der selbst mal ein Seller war, einen Jungen auf, den er einfach X nennt. Es ist bezeichnend für den ganzen Roman, wenn er ihm schließlich gestattet, sich einen anderen Namen auszusuchen, und der Junge sich für ... Y entscheidet. "The n-Body Problem" ist mehr als alles andere die Beschreibung eines Geisteszustandes, der von einem Dasein als Untoter kaum zu unterscheiden ist. Mehrmals fragen sich der Erzähler und Y misstrauisch, ob der andere überhaupt noch lebt - selbst die Fähigkeit zu sprechen ist da kein ausreichendes Indiz.

Sprachlich spiegelt der Roman diesen Geisteszustand 1:1 wider. Kurze, abgehackt wirkende Sätze und Parenthesen entsprechen einer neuen Art des Denkens, die nur noch auf die unmittelbaren Wahrnehmungen ausgerichtet ist und keine langen Gedankengänge mehr zuzulassen scheint. There is no green anymore. Leaves are grey and black. It gives the land a metallic look. Grass is silver. Odd behaviour in birds. They circle trees in mad spins. Zugleich verleiht das dem Roman eine geradezu lyrische Qualität, ergänzt um Bilder wie das von Leichen, die aus ihrem Orbit ausscheren und wie Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen.

Hier sind starke Magennerven gefragt

Aber Achtung, lyrisch ist keineswegs das gleiche wie schöngeistig. Der Roman ist streckenweise wirklich kaum zu ertragen - etwa wenn Burgess ausführlich beschreibt, wie sich Dixon in kreativster Weise sexuell an Leichenteilen vergeht. Und es ist zwar kaum zu glauben, aber in der zweiten Hälfte wird der Roman noch deprimierender, wenn die Handlungsmöglichkeiten des Erzählers ... sagen wir mal drastisch eingeschränkt werden.

Makaber, abstoßend, trostlos, grotesk und dann auch wieder rührend - alles Adjektive, mit denen sich "The n-Body Problem" beschreiben ließe. Selbst für ChiZine, einen kanadischen Verlag, der sich auf Phantastik mit düsterer Note spezialisiert hat, ist das starker Tobak. Nach der quälend endlosen Lektüre von Hamiltons "Der unsichtbare Killer" schien mir das kurze "The n-Body Problem" (geringer Umfang, kleines Format, großzügiger Satz, diverse Illustrationen im Text) das richtige Gegengift. Danach brauchte ich allerdings wiederum eine Liebesschnulze mit Happy-End-Garantie, um die Wirkung dieser tiefschwarzen Pille abzufedern. So schnell gerät man in einen literarischen Drogen-Teufelskreis!

Aus die Maus

Der an dieser Stelle übliche Blick auf die kommende Rundschau entfällt heute. Erst muss ich nämlich noch ein letztes Mal die Bestände von 2013 durchgehen, damit ich meine Nominierungsliste für den Kurd-Laßwitz-Preis abschicken kann, bevor die Frist ausläuft. Erst danach wird wieder an die Zukunft gedacht. Die nächste Rundschau kommt urlaubsbedingt erst im März, erste Autorennamen wie Jeff VanderMeer oder Peter Nathschläger zeichnen sich aber bereits ab. (Josefson, derStandard.at, 18. 1. 2014)