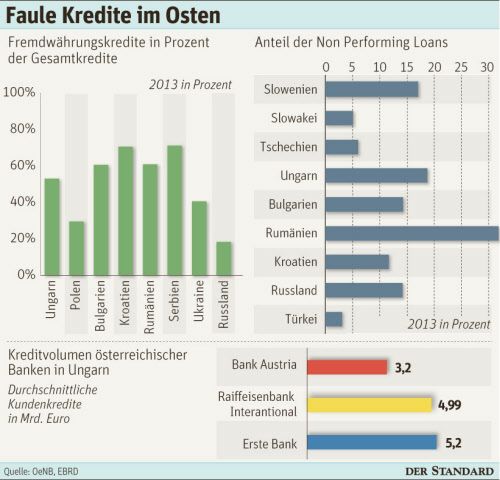

Wenige Wochen nachdem das ungarische Parlament die Banken im Land zu einer hohen Nachzahlung an Kunden verpflichtet hat, kündigt Ungarns Wirtschafts- und Finanzminister Mihály Varga im STANDARD-Interview weitere Belastungen für die Finanzindustrie an. Noch bis zum Jahresende wolle die Regierung ein Gesetz auf Schiene bringen, mit dem in Fremdwährungen, vor allem in Franken, vergebene Hypothekendarlehen in Forintkredite umgewandelt würden, sagte Varga. Die Kosten dafür sollten als "Hauptverantwortliche“ für die problematische Situation in Ungarn – die Zahl der faulen Kredite ist enorm hoch – die Banken mittragen.

STANDARD: Herr Minister, die in Ungarn aktiven österreichischen Banken Erste und Raiffeisen beklagen, dass das Klima im Land gegenüber ausländischen Investoren schlecht ist. Mögen Sie ausländische Banken wirklich nicht, oder täuscht dieser Eindruck?

Varga: Das ist keine Frage von Gefühlen, die wir hegen. Es gibt in Ungarn keine Anfeindung von Banken. Aber wir haben mit den Finanzinstituten einen Streit über einige Fragen und am meisten darüber, wie mit den Fremdwährungskrediten weiter zu verfahren ist. Wir denken, dass die Banken ihre Kunden hier vielfach unanständig behandelt haben. Während sie früher mit den Fremdwährungsgeschäften Extragewinne gemacht haben, waren sie nach Ausbruch der Krise nicht gewillt, ihren überschuldeten Kunden entgegenzukommen.

STANDARD: Wie groß ist das Problem mit den Frankenkrediten heute?

Varga: Es geht um hunderttausende Menschen, die mit ihren Kreditraten kaum über die Runden kommen und sogar ihr Zuhause verlieren könnten. Es gibt im Land 350.000 Hypothekendarlehen in Fremdwährungen. Das Problem trifft nicht nur Ungarn, sondern auch Rumänien, Kroatien und Polen, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Nicht nur Staaten, auch die Banken leiden an dieser Situation: Für die österreichischen Banken rächt sich nun die aggressive Strategie zur Marktgewinnung vor der Krise.

STANDARD: Ihre Regierung hat die Banken per Gesetz verpflichtet, angeblich unrechtmäßige Zinserhöhungen rückzuerstatten. Die Branche könnte das drei Milliarden Euro kosten. Der Bankenverband sagt, die Zinserhöhungen waren rechtlich gedeckt. Ist das falsch?

Varga: Welche Kosten das für die Banken bedeutet, entscheide nicht ich, das werden die Gerichte tun. Das erwähnte Gesetz entstand, weil wir nicht wollten, dass alle Fremdwährungsschuldner wegen strittiger Vertragsklauseln Gerichte anrufen. Das hätte zum Kollaps des Justizsystems geführt. Deswegen haben wir das Höchstgericht ersucht, eine Entscheidung zu treffen, und das ist auch passiert. Die Richter haben festgestellt, dass die Banken die redliche Geschäftspraxis verletzt haben, wenn sie nur eine von sieben Grundprinzipien bei der Kreditvergabe verletzt haben. Dazu gehört etwa die Pflicht, Kunden ausführlich über Vertragsinhalte zu informieren.

STANDARD: Nun müssen die Banken belegen, dass sie die Prinzipien eingehalten haben.

Varga: Richtig. Die Banken können sich ans Gericht wenden, wenn sie glauben, rechtmäßig und anständig gehandelt zu haben. Sie haben bis Ende Oktober, Anfang November Zeit dafür. Institute, die das nicht tun, müssen Zinserhöhungen und bestimmte Wechselgebühren an die Kunden rückerstatten.

STANDARD: Viele Ungarn sagen, die westlichen Banken hätten ihre Ethik über Bord geworfen, als sie über die Grenze kamen. Sehen Sie das auch so?

Varga: Nein. Sie haben sich ans Recht gehalten, zumindest größtenteils. Es gab aber unethische Geschäftspraktiken, besonders bei den Fremdwährungskrediten. Das Problem war, dass in den Verträgen Grundsatzfragen nicht geregelt waren. Den Banken stand es völlig frei, die Zinsen für Kunden anzuheben, und das haben sie oft getan. Beim Wechselkurs gab es dasselbe Problem: Wenn es den Banken in den Kram passte, haben sie bei Devisendarlehen für die Währung den Verkaufspreis verrechnet, wenn es für sie besser war, den Einkaufspreis. Allerdings waren nicht nur ausländische Institute vorn dabei. Neben den österreichischen Banken war es die ungarische OTP, die aus den Fremdwährungskrediten ein Massenprodukt gemacht hat.

STANDARD: Werden Frankenkredite per Gesetz in Forint konvertiert?

Varga: Wir bereinigen die Situation in drei Schritten. Die Entscheidung des Höchstgerichts wurde bereits umgesetzt. Wie die Verrechnung dabei mit den Kunden stattfinden soll, wird im Herbst vom Parlament entschieden. Im dritten Schritt entsteht bis zum Jahresende ein Gesetz über die Abschaffung der Fremdwährungskredite. Ab 2015 sollen Hypotheken-Fremdwährungskredite nicht mehr in den Bankbilanzen stehen.

STANDARD: Wie soll das ablaufen?

Varga: An den Details arbeiten wir.

STANDARD: Kommen auf die Banken weitere Sonderausgaben zu?

Varga: Die Hauptverantwortlichen für die heutige Situation sind die Banken. Es wäre merkwürdig, wenn der Staat die Kosten voll übernehmen würde. Aber es gab schon 2011/2012 bei der Möglichkeit, Kredite in Schweizer Franken günstig in Forint zurückzuzahlen, eine Lastenteilung: Zwei Drittel der Kosten haben damals die Banken, ein Drittel hat der Staat übernommen.

STANDARD: Die ungarischen Banken erwirtschaften seit Jahren Verluste. Halten sie das noch aus?

Varga: Die ungarischen Banken wurden rhetorisch schon oft zu Grabe getragen, das System ist aber stabil. Nahezu sämtliche großen Banken haben eindeutig klargemacht, dass sie im Land präsent bleiben möchten. Ich sage nicht, dass bei uns paradiesische Zustände herrschen. Mir scheint aber, der ungarische Markt hat anscheinend immer noch eine Anziehungskraft.

STANDARD: Ungarns Wirtschaftspolitik wird kritisiert, weil Premier Orbán einen seiner engen Vertrauten zum Notenbankchef gemacht hat und weil die Bankenabgabe die höchste in Europa ist. Halten Sie diese Kritik für ganz unberechtigt?

Varga: Aber das funktioniert doch in keiner Demokratie anders: Ich habe noch nie davon gehört, dass US-Präsident Obama auf einen wichtigen Posten nicht jemanden berufen hätte, der nicht sein Vertrauter gewesen wäre. Das ist doch auch in Österreich nicht anders. Wer wird in eine wichtige Position berufen? Jemand, dem man vertraut.

STANDARD: Und was ist mit den rückwirkenden Eingriffen in die Bankenverträge?

Varga: Wir achten penibel darauf, dass der Verfassungsgerichtshof unsere Gesetze bewilligt. Keiner der von Ihnen erwähnten Rechtsakte wurde aufgehoben.

STANDARD: Kritiker sagen, die Regierung beeinflusst Richter.

Varga: Es wurden vom Verfassungsgericht schon Gesetze aufgehoben. Ganz ehrlich: Hier geht es um etwas anderes. Wegen der Bankensteuer ist aus den Extraprofiten der Banken ein normaler Profit geworden. Das passt der Finanzindustrie natürlich nicht, deshalb die Kritik. Wir haben aber gesagt, dass in der Krise alle zusätzlichen Lasten schultern müssen.

STANDARD: Wird in Ungarn der Umgang mit der Hypo verfolgt? Österreich wird ja bestimmte Gläubiger der Hypo zur Kasse bitten.

Varga: Wir verfolgen die Hypo-Causa mit sehr, sehr großem Interesse. Die österreichischen Partner waren uns gegenüber in den vergangenen Jahren sehr kritisch. Wir beobachten nun genau, ob jene Entscheidungen, die in Ungarn so sehr kritisiert wurden, in Österreich nicht genauso angewendet werden und ob hier nicht mit zweierlei Maß gemessen wurde.

STANDARD: Ungarns Regierung prüft derzeit, der deutschen Eon den Gasvertrieb im Land abzukaufen. Am Ölkonzern Mol hat sich der Staat wieder beteiligt. Was ist die Strategie?

Varga: In der Krise hat sich gezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob Firmen Entscheidungen in Budapest, Wien oder Moskau treffen: Das trifft für Banken zu, die am Krisenhöhepunkt begonnen haben, Gelder abzuziehen. Das gilt aber auch für Energieunternehmen. Wenn eine österreichische Firma wie die OMV ihren Anteil an der Mol an einen russischen Konzern verkauft (2009 veräußerte die OMV 21 Prozent an Surgutneftegas, Anm.), ist das aus Österreichs Sicht eine normale Transaktion - in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht war das für Ungarn eine gefühllose Entscheidung. Aus unserer Perspektive stellen sich hier Fragen der Versorgungssicherheit. Wir müssen den Großteil des Erdöls und Erdgases aus Russland einkaufen. Es ist nicht beruhigend, wenn Rohstofferzeugung, Lieferung und Verteilung in einer Hand konzentriert sind.

STANDARD: Im Ausland war bereits von einer neuen Variante der Planwirtschaft die Rede.

Varga: Frankreich ist beim Versorger Gaz de France Hauptaktionär, die deutschen Kommunen sind beim Energieversorger RWE beteiligt. In Ungarn waren solche Versorgungsunternehmen vollständig in Privateigentum. Wir setzten nur Schritte, die auch im Westen angewendet werden. Wer das kritisiert, misst mit zweierlei Maß. (András Szigetvari, DER STANDARD, 23.7.2014)