Wenn die höchste Ausbildung ihrer Eltern ein Pflichtschulabschluss ist, stehen die Chancen österreichischer Schüler auf gute Leistungen nicht gut. In der Pisa-Studie aus dem Jahr 2012 liegen ihre Ergebnisse zwei Schuljahre hinter jenen von Akademikerkindern.

Eine Möglichkeit, die Chancengleichheit zu erhöhen, sehen Experten und auch Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) in der Sozialindexierung der finanziellen Mittel. Dabei bekommen jene Schulen mehr Geld, deren Schüler besonders oft Migrationshintergrund haben, oder wenn der Bildungsabschluss der Eltern niedrig ist.

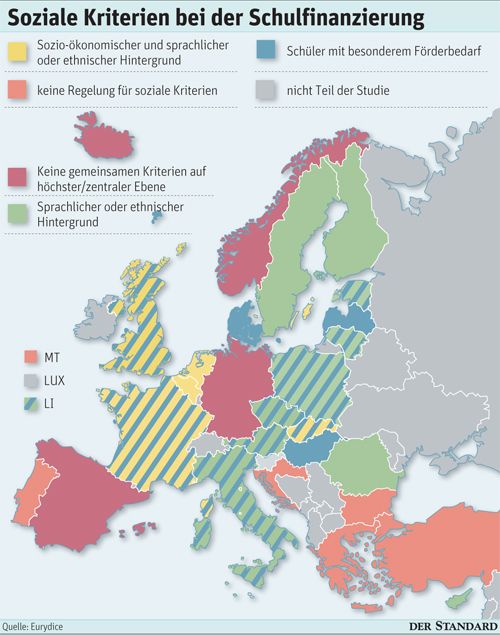

Innerhalb Europas wäre Österreich eines der ersten Länder, die einen Sozialindex zur Schulfinanzierung heranziehen. Laut einer aktuellen Studie von Eurodyce, der Stelle für Bildungsstatistiken in der EU-Kommission, lassen derzeit nur fünf Staaten sozioökonomische Aspekte in die Finanzierung ihrer Schulen einfließen: Belgien, Frankreich, die Niederlande, die Slowakei und das Vereinigte Königreich. Auch in Teilen der Schweiz und Deutschlands gibt es ein solches System. In mehr als der Hälfte der 31 untersuchten Länder bekommen Schulen für Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzliches Geld. 17 der 31 untersuchten Staaten fördern Schüler mit Migrationshintergrund.

In Österreich wird der große Brocken des Schulbudgets über eine Verhältniszahl von Lehrern pro Schüler vergeben. Auch hierzulande gibt es extra Geld für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und für solche mit fehlenden Deutschkenntnissen.

Gerade der sonderpädagogische Förderbedarf (SPF) ist vielen ein Dorn im Auge. Behindertenanwalt Erwin Buchinger hat zuletzt im STANDARD darauf hingewiesen, dass Schüler mit dem Stempel "SPF" stigmatisiert werden. Zudem werde bei Migranten oft zu unrecht die Diagnose SPF gestellt. Ein Sozialindex würde Abhilfe schaffen.

Neue Arbeitsgruppe

Im Unterrichtsministerium gibt es zur sozialen Staffelung der Schulbudgets bereits eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Johann Bacher, Professor für Soziologie an der Universität Linz. Bacher hat bereits im Vorjahr ein Modell präsentiert, wonach eine Schule ohne Kinder mit Benachteiligungen den Index 100 hat. Zusätzliche Indexpunkte und damit mehr Geld bekommt die Schule, wenn ihre Schüler in einem von vier Indikatoren benachteiligt sind: beim Bildungsstand, Beruf und Migrationshintergrund der Eltern sowie bei der Umgangssprache zu Hause. Eine Benachteiligung aller Schüler bei einem Indikator würde um 25 Prozent mehr Geld bringen. Die Daten könnten über die Bildungsstandards erfasst werden.

Ein anderes Modell legen Hermann Kuschej und Karin Schönpflug vom Institut für Höhere Studien (IHS) in einer Studie für die Arbeiterkammer vor. Sie schlagen vor, den Ländern über den Finanzausgleich mehr Geld für jene Bezirke zu geben, die zuvor als "belastet" identifiziert wurden. Auch sie schlagen als Indikatoren Migrationshintergrund und Bildungshintergrund der Eltern vor.

Kein zusätzliches Geld

Kuschej warnt im Interview mit dem STANDARD aber davor, sich zu viel von einem Sozialindex zu erwarten: "Wenn man das Schulsystem so lässt, wie es jetzt ist, könnte man damit nur an kleinen Schräubchen drehen." Für mehr Chancengleichheit seien vor allem mehr Ganztagsschulen und eine gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen notwendig. Zudem sei die Frage, wie viel Gestaltungsspielraum die Schulen bei der Verwendung der Mittel haben. "Diese Zusammenhänge muss man mitdenken, bevor man neue Verteilungsmodelle etabliert, die zwar einen erhöhten Verwaltungsaufwand an den Schulen verursachen, aber ansonsten wenig verändern können."

Mehr Geld wird es für eine neue Art der Schulfinanzierung nicht geben. "Wir wollen das Thema, unter der Prämisse, dass nicht zusätzliche Mittel zur Verfügung sind, noch einmal mit Experten diskutieren", sagt Heinisch-Hosek zum STANDARD. Sie habe sich mit den Bildungslandesreferenten darauf geeinigt, dass nur Verschiebungen im Budget möglich seien. "Wir diskutieren, wie hoch die Bereitschaft ist, Mittel vom Standort A an den Standort B zu verlegen, wo es vielleicht dringender ist." Lange Verhandlungen mit den Ländern sind also programmiert. (Lisa Kogelnik, DER STANDARD, 10.10.2014)