Wien - Ist es eine wirtschaftspolitische Katastrophe oder eine Entlastung für die Bürger, wenn sich ein Industrieland für insolvent erklärt und seine Schulden nicht mehr bezahlt? Seit dem Ausbruch der Eurokrise streiten Ökonomen, Politiker und Journalisten trefflich über diese Frage.

Nicht einmal die Umschuldung Griechenlands - die einzige Staatspleite der vergangenen Jahre in der EU - hat klare Antworten gebracht. Anfang 2012 hat Griechenland zwar einen Teil seiner Bankenschulden gestrichen und sich damit finanzpolitisch etwas Luft verschafft. Mit der hellenischen Wirtschaft ging es seither aber bergab und der Staatshaushalt ist bis heute nicht saniert.

Auf der Suche nach Lehren für die Gegenwart haben zwei Ökonomen, Harvard-Professorin Carmen Reinhart und ihr deutscher Kollege Christoph Trebesch, zahlreiche historische Staatspleiten analysiert. Ihre zentrale Fragestellung dabei: Wie wirkt sich eine Entschuldung, also die Staatspleite eines Landes, auf Wachstum und Wohlstand aus?

Kleine Wunder

Die Antwort geben Reinhart und Trebesch in ihrem soeben erschienen Forschungspapier ("A distant mirror of debt, default and relief"). In den meisten Fällen bewirken Staatspleiten demnach kleine wirtschaftspolitischen Wunder. Länder, die sich für insolvent erklären und mit oder ohne Zustimmung ihrer Gläubiger einen Teil ihrer Schulden streichen, wachsen nach so einer Pleiteepisode deutlich schneller als vorher.

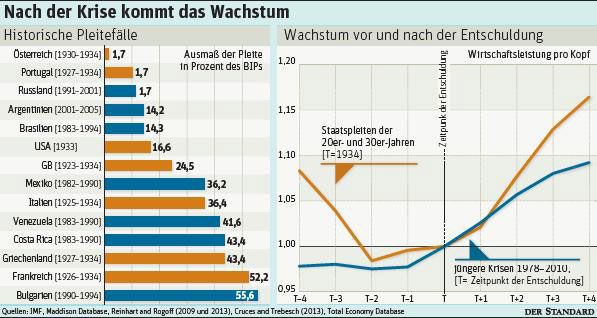

In ihrem Papier analysieren Reinhart und Trebesch 47 solcher Staatspleiten. Die meisten dieser Krisenepisoden fanden in der Zwischenkriegszeit und in Lateinamerika der 80er- und 90er-Jahre statt. Von den 47 Staaten verzeichneten 39 ein starkes Wachstum, nachdem sie ihre teilweise oder vollständige Zahlungsunfähigkeit erklärten. In sechs Fällen setzte eine Stagnation ein, nur in zwei Staaten schrumpfte die Wirtschaft.

Bemerkenswert ist, dass das Wachstum kräftig ausfällt: In den ersten vier Jahren nach ihrer Entschuldung sind Industriestaaten in der Zwischenkriegszeit im Schnitt um 16 Prozent gewachsen. Bei den Ländern Lateinamerikas beträgt das Plus neun Prozent.

Hohe Schulden

Reinhart und Trebesch zeigen auf Basis historischer Daten auch, dass die Entschuldungen beträchtliche Ausmaße angenommen haben. In Europa erklärten 1934 mehrere Länder, darunter Österreich, dass sie ihre Verbindlichkeiten aus dem Ersten Weltkrieg gegenüber den USA und Großbritannien nicht länger erfüllen werden. Österreichs Pleite war vergleichsweise klein: Die Schulden der Republik bei den USA beliefen sich 1934 auf nur 23 Millionen US-Dollar. Doch Frankreich ersparte sich Milliardensummen mit der Aktion. Frankreichs Schulden verringerten sich um 50 Prozent der Wirtschaftsleistung nach 1934.

Ein häufiger Einwand gegen eine Entschuldung ist, dass Industrieländer sich damit zwar kurzfristig Geld ersparen. Längerfristig leiden sie aber unter einer Insolvenz, weil ihnen niemand mehr vertraut und sie ihre Kreditwürdigkeit verspielen. Auch das scheint falsch zu sein: Im Schnitt dauerte es nach einer Staatspleite in den 1980ern vier Jahre, bis ein Land neue Kredite bekam. In den 90ern erhielten Staaten bereits unmittelbar, nachdem sie ihre Zahlungsunfähigkeit erklärten, frisches Geld. Für neue Geldgeber war es offenbar gleichgültig, wenn die alten geschröpft worden.

Die Conclusio der Untersuchung ist für Reinhart und Trebesch klar: Wenn Staaten überschuldet sind, ist ein klarer Schnitt und kein langes politisches herumlavieren notwendig. Kritik an der Studie dürfte allerdings bald einsetzen. Reinhart steht unter besonderer Beobachtung, nachdem sich 2013 herausstellte, dass in ihren Publikationen mit dem Ökonomen Kenneth Rogoff zum Thema Schulden zahlreiche Fehler versteckt waren. (András Szigetvari, DER STANDARD, 22.10.2014)