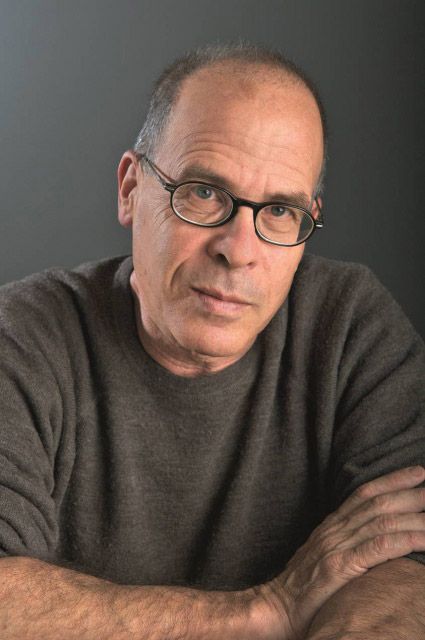

Meir Shalev sieht sich in der jüdischen Tradition eines Geschichtenerzählers. Er will beschreiben, niemals belehren. Weil seine Leser sowieso wissen, was Gut und Böse ist, sagt er.

STANDARD: Sie haben ein neues Buch mit dem Titel "Zwei Bärinnen" geschrieben und sind derzeit viel auf Lesereisen. Mit welchen Gefühlen kehren Sie derzeit nach Israel zurück?

Shalev: Ich liebe mein Land, bin in Israel geboren und deshalb sehr besorgt darüber, was im Mittleren Osten passiert. Die Welt bricht gerade auseinander, die Fanatiker übernehmen das Ruder.

STANDARD: Was genau hat sich verändert?

Shalev: Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass unsere Führung kein Interesse am Frieden hat, auch die Palästinenser nicht. Sie reden nur, tun aber nichts. Es ist eine Kleine-Leute-Politik ohne Vision, langfristige Perspektive und vor allem ohne Mut. Die Angst vor Entscheidungen hat zum totalen Stillstand geführt. Wenn Benjamin Netanjahu zu Ben Gurions Zeiten Premierminister gewesen wäre, gäbe es den Staat Israel sicher nicht.

STANDARD: Wie sähe eine Lösung aus?

Shalev: Ich bin ein praktischer Mensch. Die Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Möglichkeit. So denke ich seit 1967, als ich als Soldat aus dem Krieg zurückgekommen bin. Aber die Israelis sind bis heute stolz auf diesen Sieg. Als man begann, die Siedlungen in den eroberten Gebieten zu bauen, haben Leute wie ich verstanden, dass man sich damit Probleme für die nächsten Generationen einhandelt.

STANDARD: Was ist Ihr praktischer Zugang?

Shalev: Israel sollte die Territorien, die es 1967 erobert hat, an die Palästinenser zurückgeben, und dafür sollten die Palästinenser den Staat Israel von 1948 anerkennen. Das sage ich, seit ich 20 Jahre bin. Damals war ich jung, keiner hat auf mich gehört. Jetzt bin ich alt, aber immer noch hört keiner auf mich.

STANDARD: Weil es nie mehrheitsfähig war?

Shalev: Wahrscheinlich, mein eigener Vater, ein überzeugter Rechter, war sein ganzes Leben dagegen, und wir stritten darüber. Wir haben nicht angefangen, uns zu hassen, aber dieses Thema stand zwischen uns. Ob politisch rechts oder links: Jeder sagt, er will Frieden. Die einen zitieren den Koran, die anderen die Bibel: Und es passiert nichts.

STANDARD: Warum ist Politik in Ihren Romanen kein Thema?

Shalev: Ich bin ein politischer Mensch und äußere mich dazu auch, allerdings als Kommentator in Zeitungen. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens: meine Einstellung zu Kunst. Sie sollte, aus meiner Sicht, kein politisches Instrument sein. Und zweitens, weil Politik mir die Freiheit nähme, die Geschichten so zu entwickeln, wie ich das will.

STANDARD: Welche Themen interessieren Sie?

Shalev: Die Liebe zwischen zwei Menschen, Rache, Tod, das Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern. Ich brauche große Zeitspannen für meine Romane, weil ich will, dass sich Familien entwickeln können. Ich begleite meine Protagonisten, beschreibe, wie aus dem Kind ein Großvater wird.

STANDARD: Viele Ihrer Romane haben gerade dadurch etwas Biblisches an sich.

Shalev: Die Bibel beeinflusst mich, so wie die griechische Mythologie auch. Was ich am Alten Testament so besonders mag, sind die sehr privaten Geschichten, die dort über die Menschen erzählt werden. Das unterscheidet sie vom Koran oder dem Neuen Testament. Ich mag auch die literarische Ausrichtung. Die Bibel beschreibt Taten und Worte und geht nicht auf die Psychologie ihrer Charaktere ein. Sie zu deuten bleibt den Lesern überlassen. So halte ich es auch.

STANDARD: Und die Religion?

Shalev: Spielt in der Bibel für mich persönlich keine Rolle. Ich interessiere mich für die literarischen Aspekte - so wie mein Vater. Er war Lehrer, aber auch säkular und ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Als ich klein war, fuhr er mit mir an jene Orte, an denen die Geschichten aus der Bibel spielten. Erst dort hat er sie vorgelesen: David und Goliath zum Beispiel. Wir sind ins Terebinthental gefahren, mein Vater hat mir gezeigt, wo die Armee der feindlichen Philister stand, wo David den Stein für die Schleuder geholt hat. Das war aufregend.

STANDARD: In den "Zwei Bärinnen" setzen Sie sich intensiv mit der hebräischen Sprache auseinander. Warum?

Shalev: Es ist meine Muttersprache, mit der ich stark verwurzelt bin. Und weil ich mich als Teil einer Tradition sehe. Hebräisch ist die älteste Sprache der Welt, die im Gegensatz zu vielen anderen alten Sprachen heute noch verstanden wird. Wenn ich ein Kapitel lese, weiß ich, dass es 3000 Jahre alt ist. Das gibt mir als Autor das Gefühl, in einer sehr, sehr langen Erzählkultur zu stehen.

STANDARD: Der des Geschichtenerzählens?

Shalev: Das jüdische Volk hat keine Pyramiden gebaut, hat nicht die Neunte Symphonie oder die Mona Lisa hervorgebracht. Unser Hauptinteresse liegt von jeher bei den Geschichten. Worte berühren mich auch am meisten, können mich zum Weinen bringen.

STANDARD: Was ist mit den anderen Künsten?

Shalev: Worte und Musik. Meine Freundin schleppt mich immer zu Tanzaufführungen. Da sitze ich dann und frage mich: Warum sagen sich diese Menschen nicht mit Worten, was sie bedrückt? Aber ich weiß, das ist meine private Meinung. Ich denke auch, dass die Bibel das erste sozialistische Buch war, das jemals geschrieben wurde. Sich um die Armen kümmern, Feiertage einhalten: Das prägt unser Leben. Koschere Speisen, muss ich allerdings zugeben, interessieren mich weniger.

STANDARD: Dafür Gut und Böse, oder?

Shalev: Ich weiß, was Gut und Böse ist, ja, aber ich will niemanden erziehen. In meinem neuen Roman passieren unfassbar schreckliche Dinge. Ich beschreibe sie, urteile aber nicht über Recht und Unrecht. Dafür gibt es Rabbis, Priester und Vegetarier. Die sagen immer ganz genau, was zu tun ist.

STANDARD: Indirekt tun Sie es aber natürlich schon, sie lenken ja ihre Figuren ...

Shalev: Schauen Sie: Ich glaube, dass der Mensch ein sehr komplexes Wesen ist und dass das Leben nicht logisch abläuft. Ich bin 66 Jahre, habe viel erlebt. Ich denke, dass nichts im Leben unmöglich ist. So fühle ich jedenfalls als Schriftsteller und als Mensch. Das gibt mir Freiheit, mir Dinge vorzustellen, die passieren könnten. Ein Mann, der sich rächt, weil ihn seine Frau betrogen hat, ist ein zeitloser Stoff, kann aber Überraschungen in sich bergen.

STANDARD: Beschreiben Sie böse Menschen mit besonders viel Sorgfalt?

Shalev: Nein, ich beschreibe in Zwei Bärinnen einen bösen Menschen aus der Sicht einer Frau, die ihn liebt. Auch Mörder kann man lieben.

STANDARD: In Ihren Romanen gibt es meist einen zentralen, fantastischen Moment. Steht der von Anfang an fest?

Shalev: Sobald ich mich zum Schreiben setze, habe ich alles im Kopf, kenne Anfang und Ende meiner Geschichte. Ich beginne stets damit, Szenen zu schreiben. Irgendwann habe ich hunderte Teile. Schwierig ist für mich, sie in eine Ordnung zu bringen. Ich bin ein guter Architekt, aber ein schlechter Ingenieur. Ein Buch ist ja wie ein Gebäude: Wenn es schlecht gebaut ist, fällt es zusammen.

STANDARD: Auf wessen Rat hören Sie?

Shalev: Auf den meines Lektors, mit dem ich seit 20 Jahren arbeite und dem ich meinen neuen Roman auch gewidmet habe. Er ist 86 Jahre alt. Wir sind wie zusammengewachsen. Aber auch meine Kinder und meine Freundin bekommen Kapitel zu lesen. Und dann ist da meine Schwester. Sie ist sehr kritisch und sagt immer: Dein Lektor macht aus deinen Büchern bessere Bücher, meine Aufgabe ist es, die Schande von der Familie fernzuhalten.

STANDARD: Woran arbeiten Sie gerade?

Shalev: An einem Artikel für die Zeitung. Ein Bürgermeister einer israelischen Stadt will ein Museum der jüdischen Weisheit bauen. Aber vorige Woche habe ich über eine Blume in meinen Garten geschrieben. Yedioth Ahronoth, die Zeitung, für die ich schreibe, lässt mir alle Freiheit. Mir und allen anderen, die dort ihre Meinung äußern. Es ist wie eine große Schüssel Salat. Da schreiben Rechte, Linke, Extremisten, kultivierte Menschen, sogar Analphabeten. Manchmal ist mir das ein bisschen zu emotional. Aber es ist ein Abbild der Gesellschaft, in der wir leben. (Karin Pollack, Album, DER STANDARD, 8./9.11.2014)