STANDARD: Sie werden bei der "Zoom Lecture" am Donnerstag zum Thema "Das perfekte Kind" sprechen. Dem liegt ja ein bestimmtes Menschenbild zugrunde. Welches "Menschenbild" ist das heute - oder mit Immanuel Kant gefragt: Was ist der Mensch heute?

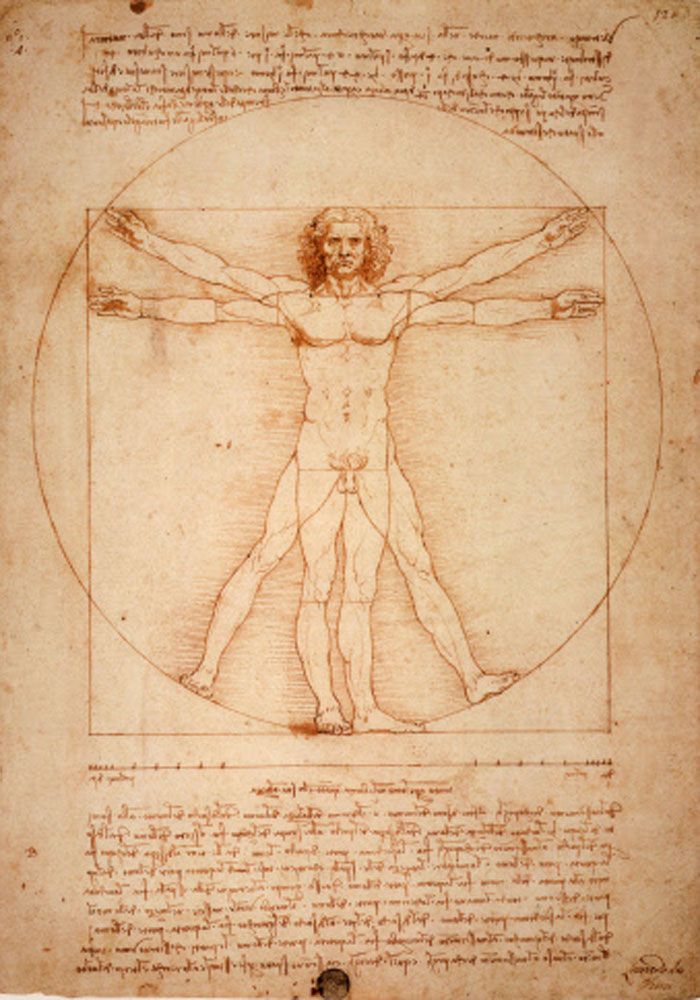

Liessmann: Es gehört zu den Grundeinsichten der Moderne, dass es nicht die eine vorgegebene Natur des Menschen gibt. Der Mensch begreift sich spätestens seit der Renaissance als Wesen, das sich selbst entwerfen kann. Darum ist es so interessant zu fragen, nach welchen Kriterien wir uns entwerfen wollen. Was sind die Ziele unserer Bildung im Sinne von Selbstformung oder -gestaltung? Ich habe den Eindruck, dass wir in letzter Zeit nicht mehr ausschließlich das Bild von uns haben, nach dem wir ein unfertiges Wesen sind, das sich entfalten, entwickeln und seine Talente pflegen soll, sondern wir begreifen uns vor allem als defizitäres Wesen, das auf allen Ebenen verbesserungsbedürftig ist. Wir haben einen Optimierungsdiskurs.

STANDARD: Was heißt das für das Kindsein?

Liessmann: Es genügt nicht, ein Kind zu sein mit allen Stärken und Schwächen, die Kinder nun mal haben, sondern es muss Kind sein im Hinblick auf eine Form von Optimalität, die alle Lebensbereiche durchzieht. Eigentlich sollten schon Samen- und Eizellen optimale genetische Eigenschaften aufweisen, Eltern müssen sich dann immer richtig verhalten, die sozialen Umgebungen und die Lehrer müssen perfekt sein. Mit wem soll oder darf das Kind verkehren? Es ist ja interessant, dass wir davon sprechen, dass Kinder aus allen sozialen Schichten gemeinsam erzogen und unterrichtet werden sollen, allerdings mit dem Argument, dass dies das Beste vor allem für das eigene, natürlich begabte Kind wäre. Da lernt es angeblich am meisten. Da kommen kaum mehr soziale oder, sagen wir es biblisch, Barmherzigkeitsargumente: Auch Kinder aus armen Schichten sollen in eine schöne Schule gehen. Heute heißt es: Es ist für mein Kind besser, wenn es auch Kinder aus anderen Schichten kennenlernt, das verstärkt seine sozialen Kompetenzen und optimiert seine Wettbewerbschancen. Dass trotz dieses rhetorischen Bekenntnisses viele Eltern, wenn sie es sich leisten können, ihre Kinder lieber in soziale homogene Privatschulen geben, ist eine feine Ironie. Wie auch immer: Wir haben aktuell ziemlich hohe Ansprüche an uns.

STANDARD: Schön - und gut? Oder doch nicht?

Liessmann: Dieser Perfektionsdrang muss nun auch eingreifen in unsere Anlagen, die uns defizitär oder suboptimal erscheinen. Beim Aussehen ist das selbstverständlich. Da werden kleine Fehler - abstehende Ohren, vorstehende Zähne, disproportionierte Gliedmaßen - selbstverständlich korrigiert. Aber mittlerweile haben wir auch in der Philosophie einen intensiven Diskurs über Optimierungsstrategien, die nicht mehr bei ästhetischer Chirurgie, Ernährungsgewohnheiten oder Körpertraining stehen bleiben, sondern tiefer gehen. Man spricht von Enhancement, umfassenden Verbesserungsstrategien auch im Bereich der Emotionen und kognitiven Leistungen, etwa durch Zuführung chemischer Substanzen. Schon heute werden viele Kinder, damit sie diesem Perfektionsbild entsprechen, mit Psychopharmaka behandelt. Dass sie sich ruhig verhalten oder konzentrieren können, ist heute weniger eine Frage von Erziehung, Disziplin und normativen Vorgaben, sondern eine Frage der richtigen Dosis Ritalin. Früher hatten wir in der Pädagogik das Bild, das Kind ist ein Wesen, das sich entfalten kann, aber auch erzogen werden muss, das sich entwickelt, dem aber auch Grenzen gesetzt werden müssen. Heute heißt es: Das Kind muss perfektioniert und optimiert werden.

STANDARD: Was ist das Neue an diesem Verbesserungswunsch? War nicht die ganze Geschichte davon geprägt, dass man Krankheiten heilen, uns das Leben besser, einfacher, gesünder, lustvoller machen wollte?

Liessmann: Es ist qualitativ ein anderer Ansatz, zu sagen, der Mensch ist ein Wesen, das krank werden kann, und dann versuchen wir, diese Krankheiten zu therapieren. Oder ob ich sage, der Mensch ist defizitär, und ich muss ihn verbessern. Wir erleben in der Medizin gerade diesen Paradigmenwandel. Es geht nun darum, den Menschen insgesamt als Material zu sehen, das in hohem Maße verbesserungs- und permanant erneuerungsbedürftig ist. Es geht nicht mehr nur darum - wie in der Aufklärung und der ersten Phase der wissenschaftlich-technischen Revolution -, die Lebensbedingungen in Hinblick auf ein gutes, gesundes, gerechtes Leben in materieller Sicherheit besser entfalten zu können. Die vielleicht noch etwas exzentrischen Selbstoptimierungsdebatten der Gegenwart deuten einen neuen Trend an. Etwa, dass man jetzt gleichsam "offiziell" überlegt, warum ein Sportler eigentlich auf seine natürliche Ausstattung angewiesen sein soll, um möglichst gute Leistungen zu erzielen: Die Forderung nach der Freigabe von Doping wird ja lauter. Warum nicht Defizite des Körpers durch Chemie und Gentechnik ausgleichen? Der Sport ist ein interessantes Feld, auf dem viele Dinge experimentell vorweggenommen werden. Warum nicht Teile des Körpers durch technische Prothesen ersetzen, wenn man damit schneller ist?

STANDARD: Was heimsen wir uns im Windschatten dieser Optimierungsmanie unausgesprochen noch ein?

Liessmann: Das Interessante bei Begriffen wie Optimierung oder Perfektion besteht darin, dass man von einem Nonplusultra ausgeht, also wirklich das Beste meint. Das Gute ist für uns nicht gut genug, es muss das Beste sein. Das gilt natürlich auch für die Systeme, in denen wir Kinder bilden. Es müssen die "besten" Kindergärten und Volksschulen der Welt sein. Das ist natürlich blanke Ideologie und dumm. Woran soll man die besten Schulen erkennen? Wie misst man das? Ein endloser Diskurs. Dahinter offenbart sich diese neue Orientierung. Das Verräterische am Besten oder das Problem dabei ist: Das Optimum ist ein Superlativ. Darüber gibt's nichts.

STANDARD: Und darunter, was wäre da?

Liessmann: Alles, was darunter ist, ist Mittelmaß und deshalb nicht nur schlechter, sondern schlecht. Deshalb der aktuelle Horror vor dem Durchschnitt. Das Beste würde gleichzeitig Stillstand bedeuten. Hätten wir die beste Staatsform, die möglich ist, bräuchten wir keine Politik mehr machen. Es gäbe nichts mehr zu verändern, nichts mehr zu verbessern. In dem Moment, in dem ich das Beste anstrebe, habe ich mir auch schon eine Garantie für Frustrationen gegeben. Denn das Beste gibt's nicht. Ich werde immer das Gefühl haben, eigentlich zu scheitern. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin nicht der beste Vater. In der Schule, die eine tolle Privatschule ist, mit handverlesenen Lehrern, für die ich viel Geld zahle, passieren trotzdem Dinge, nach denen mein Kind weinend nach Hause kommt, sie ist offensichtlich doch nicht die beste Schule.

STANDARD: Was würde, utopisch zu Ende gedacht, eine Gesellschaft aus lauter optimierten Menschen bedeuten?

Liessmann: Es werden wohl nie alle Menschen in gleicher Weise optimierbar sein. Wir führen ja auch jetzt in Wirklichkeit einen Ober- und Mittelschichtendiskurs. Aber durch diese Phänomene, die wir im Bildungswesen diskutieren, oder auch durch die Frage nach optimalen Reproduktionsbedingungen, die bei der Social-Freezing-Debatte eine Rolle spielen, entstehen neue Erwartungshaltungen und auch Verantwortlichkeiten. Nach einer Präimplantationsdiagnostik etwa können "suboptimale" Embryonen aussortiert werden. Es soll ja das Optimale sein. Gemessen an dieser Erwartung wird das, was wirklich herauskommt, immer defizitär sein. Dass es einmal Vorhaltungen der Art geben könnte: Ich habe alles für dich getan, Samen- und/oder Eizellen gezielt ausgesucht, genetisch gescreent, von einer vitalen Leihmutter austragen lassen und jetzt machst du mir trotzdem Ärger, ist eine unfassbare Vorstellung. Aber das sind natürlich Minderheitenprogramme. Die Mehrheit der Menschen pflanzt sich nach wie vor auf sehr natürliche Art erfolgreich fort. Aber es wird Gruppen geben, die solche Optimierungsprogramme in Anspruch nehmen werden.

STANDARD: Mit welchen sozialen Folgen?

Liessmann: Die sozialen Spannungen werden sich dadurch verstärken. Man kann sich ja lebhaft vorstellen, was geschieht, sollte es wirklich einmal möglich sein, vor allem kognitive Leistungen, auf die wir ja besonderen Wert legen, zu optimieren - Neuro-Enhancement -, aber nicht jeder Zugang zu diesen Substanzen haben wird, weil sie teuer oder noch illegal sind. Wenn in einer Schulklasse auf der einen Seite die Hirngedopten sind und auf der anderen diejenigen, die doppelt, dreimal, viermal so lange brauchen werden, um sich etwas zu merken. Diese "gemeinsame" Schule möchte ich mir nicht ausmalen. Tatsächlich verlernen wir durch dieses vermeintliche Recht auf Optimierung, mit Defiziten, Unterschieden, Enttäuschungen, Versagungen umzugehen. Gleichzeitig fordern wir die inklusive Gesellschaft, die alles, was anders und nicht optimal ist, freudig integrieren soll. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, nur das Beste zählt, und was nur ein bisschen abweicht von diesen Ansprüchen, wird ausgeschieden, und gleichzeitig fordern, dass jeder sein Herz ganz weit öffne für alle, die diesen optimierten Konzepten nicht entsprechen. Dieser Widerspruch muss doch Menschen in den Wahnsinn oder permanenten Selbstbetrug treiben. (Lisa Nimmervoll, DER STANDARD, 9.12.2014)