Als Roz Chast von ihrem Verleger gebeten wurde, für ein Buch mit ihren Arbeiten ein paar Sätze über sich zu schreiben, schickte sie ihm stattdessen eine Zeichnung. Zu sehen ist ein kleines Mädchen inmitten von Büchern. Eines liest es gerade: "Das große Buch der furchtbaren seltenen Krankheiten". Die anderen haben Titel wie "Was du immer schon über Skorbut wissen wolltest" oder "Das Kiefersperren-Monatsmagazin".

Für den Umschlag lieferte Chast statt eines Fotos ebenfalls ein gezeichnetes und aquarelliertes Selbstporträt. Auf diesem ist sie erwachsen, doch der skeptisch ängstliche Gesichtsausdruck ist der gleiche, wie auch die kitschige Wohnlandschaft mit kuriosen Tischlampen und Tapeten, und wieder ist ihr Gesicht von strähnigen blonden Haaren und unpassenden Brillen eingerahmt.

Bakterien und Viren lauern immer und überall auf sie – "Skorbut soll es in Brooklyn ja eigentlich nicht geben; doch wer weiß?" Aus diesen und ganz anderen Problemen, die sie aufgesaugt hatte wie ein phobischer Schwamm, schuf Roz Chast ein großartiges Universum von Cartoons und Comics.

Es ist ein auf ersten Blick kindlich wirkendes, in Wirklichkeit raffiniertes, vielschichtiges Werk, das die Anachronismen, Ängste und Absurditäten des Alltags auf die Spitze treibt. Es pendelt zwischen Volltreffern auf das, was man gemeinhin "moderne Lebenswelt" nennt, und rätselhaften kleinen Szenen oder kuriosen Objekten ohne erkennbare Pointe – doch das ist gerade ihr Punkt. Und immer wieder sitzt eine staksige weibliche Figur, die das alles über sich ergehen lässt und damit fertig werden muss, verloren neben seltsamen Lampen. Chasts Œuvre ist neben vielem anderen auch eine Autobiografie in hunderten Folgen.

David Remnick, der Chefredakteur des "New Yorker", des Magazins, dem sie seit fast vier Jahrzehnten verbunden ist, nennt Chast das einzig wahre Genie unter seinen Zeichnern seit den legendären Künstlern Saul Steinberg und William Steig. Das eingangs genannte Buch, "Theories of Everything", zeigt auf 400 Seiten viele gute Gründe für sein Urteil: seltsame Einzelbilder ("Jede Menge Enten"), lehrreiche Kurzstrips ("Die wahre Geschichte des Vanillepuddings"), pädagogische Ratschläge ("Was man seinem Kind nicht sagen sollte"), Neues aus der weiten Welt ("Männer sind aus Belgien, Frauen sind aus New Brunswick"), aus der Tierwelt ("Tagebuch einer Katze", "Die wahnhafte Welt der Freilandhühner") und aus der Medienwelt ("Schadenfreude monthly").

Bild nicht mehr verfügbar.

In einer der Zeichnungen, "The Party, After You Left", bringt Chast die Unsicherheit aufs Papier, die sie kennt, die wir alle kennen – was wir versäumen und was man über uns reden könnte. Sie zeigt Unterhaltungsfetzen einer Cocktailparty auf einer Dachterrasse: "Gott sei Dank ist sie weg!" "Jetzt können wir endlich Spaß haben!" "He! Schaut, wer gerade gekommen ist!! Yo! Jesus!! Buddha!! Hierher!!!"

Diese "Party, nachdem du gegangen bist" war auch der Titel eines weiteren Buches von Roz Chast. Mehr als ein Dutzend hat sie neben ihren fast wöchentlichen Zeichnungen für den "New Yorker" in knapp 30 Jahren veröffentlicht, überwiegend selbst gezeichnet und geschrieben, manchmal in Zusammenarbeit mit anderen wie zum Beispiel dem Schauspieler und Autor Steve Martin, dessen Buchstaben-Mikropoesie sie illustrierte ("The Alphabet from A to Y, with Bonus Letter Z!").

Gezeichnete Erinnerung

Letztes Jahr aber erschien ein Buch von ihr, das die Vorstellungen von gewitzter, intelligenter Bebilderung unserer Lebenswelt sprengt und in dem sie zugleich ihrer Geschichte, den Wurzeln ihrer Phobien, ihrer Flucht aus Brooklyn auf den Grund geht. "Can't We Talk About Something More Pleasant?" ist lustig, und es ist todtraurig.

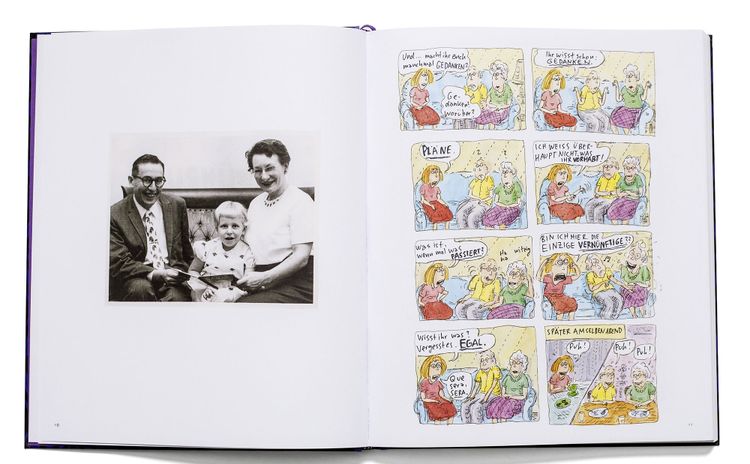

Es besteht aus Comics und Einzelbildern, aus handgeschriebenen Texten, aktuellen und uralten Fotos, sogar einem gelegentlichen Faksimile. "A memoir" nennt sie es schlicht im Untertitel, "a graphic memoir" im Gespräch, also etwa eine grafische, gezeichnete Erinnerung. Ein Meisterwerk nannten es zu Recht die Kritiker; ein grafisches Gesamtkunstwerk, kann man hinzufügen. Es handelt vom Sterben ihrer Eltern. Unter dem Titel "Können wir nicht über was anderes reden?" kommt es Ende August auf Deutsch heraus.

Dem langsamen Verfall der Eltern, gleich alt, fast 90, zuzusehen und darüber Rechenschaft abzulegen bis über das Ende hinaus, gute sieben beziehungsweise neun Jahre lang, das ist ein mühsames Unterfangen. Mühsam und schonungslos auch sich selbst gegenüber, wenn man es so angeht wie Roz Chast; manchmal ans Absurde anstreifend, in sinnlosen Gesprächen wie dem zu Beginn ("Macht ihr euch manchmal Gedanken? ... Was ist, wenn mal was PASSIERT?"), die dann in die Frage münden, welche dem Buch den Titel gegeben hat; und manchmal auch urkomisch.

Die Idee ist über die Jahre gereift, sagt die Künstlerin. Einige Auseinandersetzungen vor allem mit ihrer sparsamen Mutter hatte sie bereits zu Strips verarbeitet, etwa die über einen verbrannten und schmierigen Ofenhandschuh – Roz: "Die Flicken sind ja von dem Kleid, das ich vor 40 Jahren in Handarbeit machen musste!" Mutter: "Wieso Geld aus dem Fenster werfen? Der geht noch." Das war im "New Yorker" erschienen. Oder die Belehrungen der Mutter, dass man von den Schuhen einer Frau auf ihre Sexualität schließen kann – das, sagt Chast, wollte das Magazin nicht nehmen. Und andere Geschichten hat sie nur so gezeichnet, "weil ich einfach musste", vielleicht waren es nur unbewusste Bausteine für ihr Opus Magnum.

An ein Buch dachte sie erst, als es den Eltern schon ziemlich schlecht ging. War es langwierig, frage ich sie, ihre gemischten Gefühle, ihre eigenen Konflikte bis zur Selbstentblößung zu Papier zu bringen, oder ging es dann wie in einem Rausch, einer écriture automatique? "Ein wenig von beidem", sagt sie.

"Können wir nicht ...?" ist nicht nur ein Schlüsselwerk über das Tabuthema Lebensende. Es öffnet auch ein großes Fenster in Chasts persönliche wie künstlerische Biografie und ergänzt ihre bisherigen Arbeiten. Es führt weit in die Vergangenheit, über Rozs Geburt 1954 hinaus.

Auf mehreren Seiten zu Beginn erzählt und zeichnet sie die Geschichte ihrer Vorfahren. Sie waren Teil der großen jüdischen Einwanderungswelle aus dem Zarenreich um 1900, kamen mit nichts, schlugen sich irgendwie in den ärmsten Bezirken von New York durch. Angesichts ihrer Schicksale "war es ein Wunder, dass sie nicht noch verrückter geworden waren".

Die Eltern wurden 1912 geboren, kannten sich seit der High School, wuchsen in demselben sparsamen, alten Traditionen verhafteten, leicht paranoiden und aller Modernität abholden Milieu auf und blieben drin stecken, auch wenn sie beide bessere Berufe als Lehrer beziehungsweise Vizedirektorin einer Volksschule hatten. "Liz Taylor", zitiert Roz ihre Mutter, "hatte sieben Ehemänner. Oy Gevalt!"

Soweit klingt das nach dem romantischen Altes-New-York-Klischee à la Woody Allen, nur dass es für die Eltern nicht lustig war und für die heranwachsende Roz schon gar nicht. Sie zeigt sich als unglückliches, einsames Mädchen, eben mit den strähnigen Haaren und doofen Brillen. Was sie in den Augen ihrer Eltern zu tun hatte, fasst sie in einer Liste zusammen:

"1. Gut sein in der Schule.

2. Klavier üben.

3. Kontakt mit anderen Kindern meiden.

4. Gut sein.

5. Symptome im Gesundheitslexikon nachschlagen.

6. Nicht sterben.“

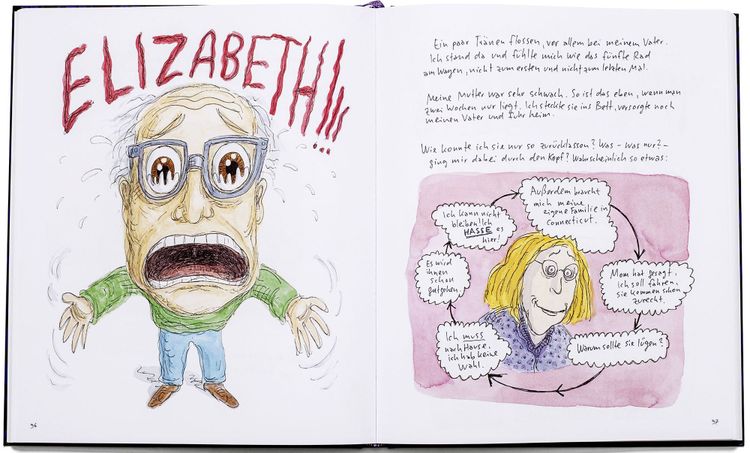

Vater George war "ketten-besorgt" so wie andere Kettenraucher sind. Mutter Elizabeth war eine unglückliche Kombination von Dominanz und Hypochondrie, ihre Ausbrüche endeten in sehr deutlichen Zeichnungen ihrer Tochter gerne mit: Man werde es "mit der Chast zu tun bekommen!" ("a blast from Chast!") und mit "Ich geh gleich in die Luft!", wovor sich Ehemann und Tochter gleichermaßen fürchteten.

Es waren Jahre, in denen Roz ständig von den vielen Arten hörte, wie Freunde der Familie ein schlimmes Ende nahmen. Mit der Zeichnung "Unglücksrad" setzte sie den unzähligen Kombinationen ein Denkmal; zum Beispiel: "Lachen beim Essen --- Nieren verkühlt --- Blindheit, dann Tod".

Gegen Ende des Buches – es springt zwischen dem fortschreitenden Verfall der Eltern und der erinnerten Zeit ihrer Kindheit hin und her – zeigt sie ein Foto ihrer Familie; sie war damals zwölf, und in einer über ihren Kopf montierten Gedankenblase steht: "Noch ein paar Jahre, und ich hau hier ab."

Bildungsjahre und Abnabelung

So war's denn auch. Es gibt eine große Leerstelle im Buch, die Zeit zwischen ihrem Abschied von Brooklyn als Achtzehnjährige und ihrem ersten besorgten Besuch 27 Jahre später. Es waren ihre Bildungsjahre und ihre Abnabelung vom verinnerlichten Schtetl.

Roz Chast beendete die Mittelschule an der Art Students' League in Manhattan und studierte dann an der renommierten Rhode Island School of Design. "RISD war okay", sagt sie, "aber ich war die meiste Zeit depressiv." Mit 23 ging sie nach New York zurück, und wie sie diesen neuen Lebensabschnitt beschreibt, ist es eine Unabhängigkeits- und eine Liebeserklärung in einem. "Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass es eine kleine Chance für mich gibt, nicht zu einem elenden Leben verdammt zu sein. Ich bin New York riesig dankbar und liebe es dafür, dass es mir diese Chance gegeben hat."

Die zweite Chance gab sie sich selbst. Eigentlich hielt sie ihre Arbeiten eher für die "Village Voice" und andere alternative Bühnen geeignet. Doch sie kannte den "New Yorker", den Olymp der Cartoonisten – ihre Eltern waren treue Abonnenten – und probierte es einfach. "Ich kam mit einem Portfolio von 60 Zeichnungen zum 'drop-off date' des Magazins, und eine Woche später bekomme ich Post vom Cartoon Editor, ich möge in die Redaktion kommen."

Der legendäre Chefredakteur William Shawn hatte nicht nur einer Veröffentlichung zugestimmt, er wählte eine Zeichnung aus, die Roz Chast für die schrägste hielt, "the weirdest of them all". "Little Things" hieß sie und war genau das, nicht mehr und nicht weniger und doch etwas ganz Neues. Seltsame kleine Formen waren im Heft vom 3. Juli 1978 zu sehen, mit fast realen, aber dennoch sinnfreien Namen wie enker, kellat oder redge. Sie bedeuteten – nichts, und das war zugleich alles, eine Überwindung von einer in die Jahre gekommenen Konzentration auf einen Gag, wie sie alle Zeichner zelebrierten, ob mit Worten oder ohne.

Der "New Yorker" war bekannt dafür, Cartoon-Codes zu brechen und neue Standards zu setzen (etwa eben die ersten Witzzeichnungen ohne Worte), und hier war wieder so ein Moment. Als ich Chasts frühe Zeichnungen im Magazin sah, spürte ich, dass eine neue Kraft am Werk war, eine Art post-lustige Schule des Cartooning.

Was man nicht wusste, auch Roz nicht, war, was für ein Widerstand anfänglich gegen ihre Zeichnungen herrschte. Manche entrüsteten Abonnenten kündigten, altgediente Zeichner ließen wissen, dass sie nicht gemeinsam mit den kindischen Krakeleien der kleinen jungen Dame im Magazin erscheinen wollten. Sie selbst war sich ja auch keineswegs sicher, ob sie hier richtig am Platz war. "Ich machte besonders kleine Zeichnungen", sagte sie in einem TV-Auftritt, "weil ich absurderweise glaubte, dass ich dann weniger unangenehm auffalle."

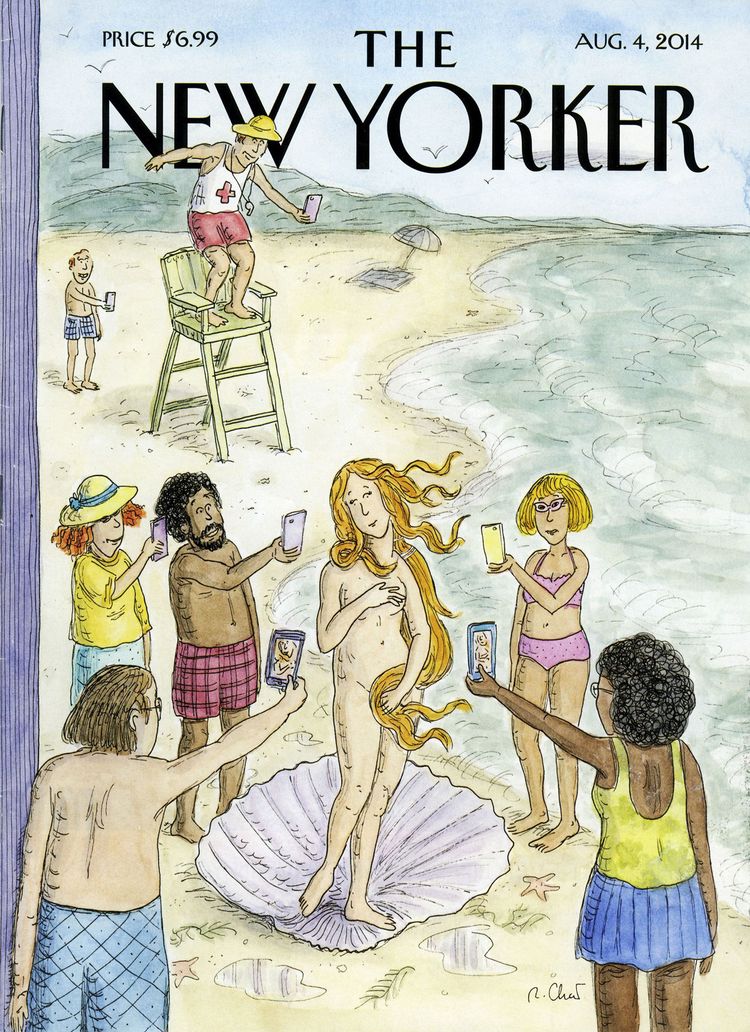

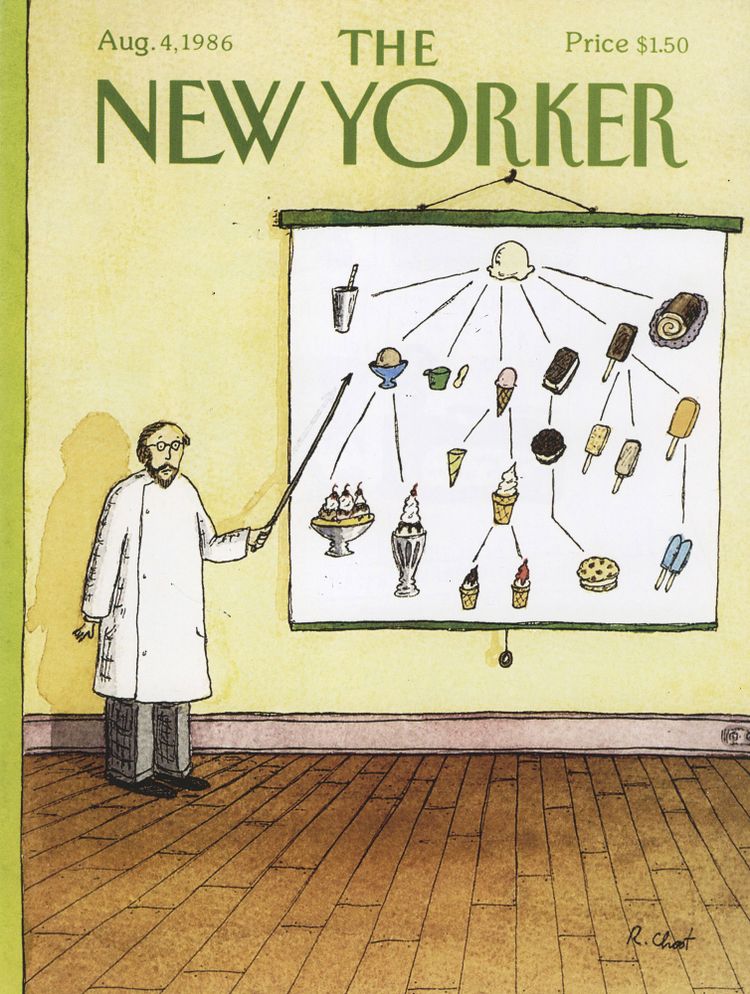

Im Laufe der Jahre etablierte sie sich aber im Magazin, ob klein oder groß, mit Strips, schließlich auf dem Ehrenplatz des Olymps, dem Cover – ihr erstes, im August 1986, zeigt einen Professor, der auf einer Schautafel die Evolution von Eiscreme erklärt. Für den Sommer des vergangenen Jahres malte sie Botticellis schaumgeborene Venus, umgeben von Badegästen mit gezückten Mobiltelefonen.

1990 zog sie mit ihrem Mann, der dreijährigen Tochter und schwanger mit dem Sohn nach Ridgefield in Connecticut, eine gute Stunde nordöstlich von New York, in ein Haus mit viel Grün und viel Ruhe. Die Widrigkeiten und Kuriositäten von Kindererziehung, Shopping, ständigem Autofahren und überhaupt dem Leben in einer neuenglischen Kleinstadt lassen sich, erfunden oder erlebt ("ein wenig von beidem"), im Magazin und in ihren Büchern verfolgen, etwa in "What I Hate from A to Z".

Ende der Neunzigerjahre besuchte ich sie dort. Das Yankee-Dasein ist wirklich karikierenswert, aber sie war keineswegs die befremdliche Brillenschlange, als die sie sich gerne darstellt, vielmehr eine liebenswürdige, lebhafte, attraktive Frau, mit einer offensichtlichen Vorliebe für alles, was "quirky" ist, verschroben, schrullig, eigen – neben "weird" ihr Lieblingswort. Und mit sehr eleganten Brillen.

Als Einfluss auf ihr wachsendes künstlerisches Repertoire nennt sie heute zu allererst Charles Addams und etliche weitere "New Yorker"-Künstler, unter ihnen George Booth, der vielleicht als einziger etwas von ihrem Sinn für Humor vorweggenommen hatte, wenn auch nicht von ihrem Stil. Dazu fallen ihr Klassiker wie Winsor McKay ein "und wunderbar dunkle und lustige Schriftsteller wie Bruce Jay Friedman, Saul Bellow und andere – und gegenwärtige Autoren, die es tonnenweise gibt!"

Auf meine Frage, ob sie sich nicht auch der Comics-Zeichnerin Aline Kominsky-Crumb verwandt fühle – ebenfalls eine unglückliche Kindheit im jüdischen Brooklyn und Zeichnen als Rettungsring –, sagt sie, die gehöre natürlich auch in die Liste, aber sie sehe sie eher als Zeitgenossin, so wie etwa Alison Bechdel und Daniel Clowes.

Letzte Jahre der Eltern

Elf Jahre lang, bis zum Herbst 2001, war Roz kein einziges Mal ihre Eltern besuchen – und jetzt sind wir wieder beim Buch über deren letzte Jahre. "Sollten SIE doch kommen, wenn sie uns sehen wollten", steht da und: "Warum sollte ich mich nach einer Zeit sehnen, die ich hasste??"

Aber dann fuhr sie doch "ins tiefste Brooklyn der Leute, die von allen und allem zurückgelassen wurden", und was sie in der Wohnung sah, war beunruhigend. Sie sah Schmutz, Vernachlässigung und ein Elternpaar, das gebrechlicher geworden war und spinnerter und es nicht wahrhaben wollte. Kurz wähnte sie sich als "perfekte Tochter", die helfen würde, doch sie wusste, dass sie das nicht schaffen würde und ihre Mutter das sowieso nicht wollte, während der Vater immer mehr in die Rolle eines hilflosen Nebendarstellers abdriftete, den schon Alltagshandlungen vor enorme Probleme stellten. Von ihm aufgerissene Kekspackungen sahen aus, "als hätte ein Waschbär daran herumgezerrt".

Was nun im Buch auf fast 200 Seiten folgt, ist die Tour de Force des Projekts "Können wir nicht über was anderes reden?" Roz Chast kann nicht, sie bleibt dran. Die immer erfolgloseren Strategien ihrer Eltern, ein "normales" Leben zu führen, bedeuten, dass sie sich intensiver um deren Zukunft kümmern muss oder um das, was davon noch übrig ist.

Die einschneidenden Ereignisse mehren sich. Elizabeth stürzt von der Leiter. George kommt mit der Situation nicht zurecht. Sie schreibt, ans Bett gefesselt, noch recht gute Gedichte über ihr Missgeschick (die übrigens wie auch der Rest des Buches von Marcus Gärtner hervorragend ins Deutsche übertragen wurden). Irgendwann läutet bei Roz das Telefon. "Herrgott! Wer ruft denn nach Mitternacht noch an?!?“ Randbemerkung: "Eine halbe Sekunde, bevor sich das Gehirn einschaltet." Richtig, es sind Rettungssanitäter. Jetzt sind sie in der Notaufnahme. Elizabeth muss bleiben. George kann unmöglich alleine in Brooklyn wohnen. Roz nimmt ihn ihn zu sich nach Ridgefield mit.

Einmal noch schafft die Mutter es nach Hause und versucht, ihr Regime aufrechtzuerhalten: "Ich mach jetzt dein Frühstück!! Und damit hat sich's!!!" Doch nach einem weiteren Klinikaufenthalt wird klar, dass die Eltern in ein Heim müssen.

Roz Chast jongliert nun zwischen ihrem eigenen Haushalt, dem Altersheim, dem Papierkrieg mit den Behörden und dem Abwickeln der Brooklyner Wohnung, zwischen schmerzlichen Erinnerungen und noch schmerzhafteren Sorgen, wie sich das alles finanziell ausgehen soll. Viele machen derartige Situationen durch, doch ich wüsste niemanden, der sie so genau, bis in jedes widerspenstige Detail hinein, beschrieben hat.

In etlichen Fotos dokumentiert sie den Ramsch in der alten Wohnung, Warnungen an die Hamsterer und Messies unter uns. Auf vielen Seiten beschreibt sie den Alltag in einem dieser "Golden Age"-Heime anschaulicher, als es akademischen Anthropologen je gelingt. Wie sich die Demenz, die retardierenden Momente, den letztendlichen Verfall, das Sterben erst des Vaters im Oktober 2007, zwei Jahre später der Mutter, wie sich das alles ihr darstellt und wie sie es wiedergibt: Unglaublich berührend ist es zu lesen, ein multimedial literarisches Abenteuer und nicht ohne die komischen Momente, für die Roz ein besonderes Auge hat. Quirky. Weird.

Ganz zum Schluss kippt es. Erstmals ist ihr Strich nicht karikierend, sondern auf eine behutsame Weise realistisch. Sie porträtiert die Mutter in ihren letzten Wochen, ein abwesendes und abweisendes, sehr altes Gesicht. "Das ist vielleicht die Art", sagt sie, "wie ich so etwas verarbeite". Die allerletzte Zeichnung entstand kurz nach dem Tod der Mutter. Elizabeth Chast wurde 97 Jahre alt.

Psychischer Dammbruch

Das Buch erregte großes Aufsehen, es war bei Kritikern und Publikum erfolgreich. Es wurde für den National Book Award nominiert, stand auf der "New York Times"-Bestsellerliste, der "Guardian" schrieb, Roz Chast habe "sich selbst übertroffen". Es scheint ein psychischer Dammbruch zu sein, das Thema Sterben in dieser Offenheit behandelt zu sehen. Deswegen, sagt sie, seien auch einige irritierende Rückmeldungen gekommen. "Ich sei respektlos gegenüber meinen Eltern gewesen – wahrscheinlich weil ich zu offen war." Überraschend viele Leute aber, egal woher sie kamen, hätten ihr gesagt, dass sie "genau ihre Geschichte" geschrieben habe.

Roz Chast, die sich an so viele Vorbilder aus ihrer Jugend erinnern kann, ist selbst zum Idol einer Generation von Kollegen geworden, die ihr Werk zu würdigen wissen, nicht nur im angelsächsischen Raum. Unter den österreichischen Cartoonisten bewundert etwa Rudi Klein an ihr, dass sie "in ihren Zeichnungen extrem viel von sich preisgibt – ein Umstand, der die Relevanz jeder künstlerischen Arbeit immer verbessert". Kurz: "Ich liebe sie."

Tex Rubinowitz ist seit Jahrzehnten ein Fan von Chast, bereits Ende der Neunzigerjahre verfertigten wir gemeinsam eine Hommage an sie im "Album". Für "Können wir nicht ..." machte er das Lettering der Übersetzung, es kommt gelegen, dass seine Handschrift der von Chast durchaus ähnlich ist. Für die deutsche Ausgabe schrieb er zudem ein Nachwort. Ihre Bilder und Texte seien gleichermaßen wichtig, steht da, "um das fröhliche Elend zu begreifen oder die Melancholie der Geisterbahn oder die Ratlosigkeit am Rand der Gesellschaft".

Aus ihrem Nachwort zu schließen, hat Roz Chast Frieden mit ihren Eltern geschlossen. Immer noch träumt sie von ihnen, manchmal möchte sie ihre Familiengeschichte korrigieren und neu schreiben, aber vielleicht, fügt sie hinzu, wird sie das eines Tages lassen können.

Eines aber, sagt sie heute, war ihr immer klar: dass sie mit ihren Kindern eine andere Beziehung aufbauen würde, als ihre Eltern mit ihr hatten, und das sei ihr auch gelungen. Zum Teil habe das damit zu tun, dass sie ihrem Nachwuchs näher und bereit sei, über alle möglichen "Dinge" zu reden. "Ich weiß allerdings nicht, ob sich das auf meine sogenannten späten Jahre auswirken wird."

Im vergangenen März sprach sie sich auf einem Vortrag für eine Form von "extreme palliative care" aus, bei der man noch etwas genießen kann, "etwas, worauf man sich freut, vielleicht Opium oder Heroin. Dann wird man halt süchtig, na und? Oder Eiscreme, Bilderbücher, Musik." Keinesfalls möchte sie am Ende ihres Lebens im Bett ausgeliefert sein, mit Windeln, Flüssignahrung und Pillen, die nichts nützen.

"Es ist mir klar", sagt sie, "dass man sich so etwas mit 60 nicht vorstellen kann und will. Aber wenn man 95 ist, denkt man vielleicht anders darüber. Ich weiß es nicht." (Michael Freund, Album, 29.8.2015)