"Maschinen eignen sich nicht, um Kunst zu schaffen!" So lautete der Tenor, in den Philosophen wie Kunstkritiker einstimmten, als ein paar Künstler in den 1950er-Jahren begannen, ihre Computerexperimente auszustellen: Bilder, die auf technischen Verfahren beruhten und etwa Visualisierungen mathematischer Funktionen waren. Man konnte sich darin allenfalls mittelbar ausdrücken: hier eine Formel eingeben, dort Ausgangszahlen ändern. Von der zeitgeistigen ausdrucks- oder körperzentrierten Kunst, die die Eingebung der Eingabe vorzog, waren diese halb wissenschaftlichen Versuche weit entfernt.

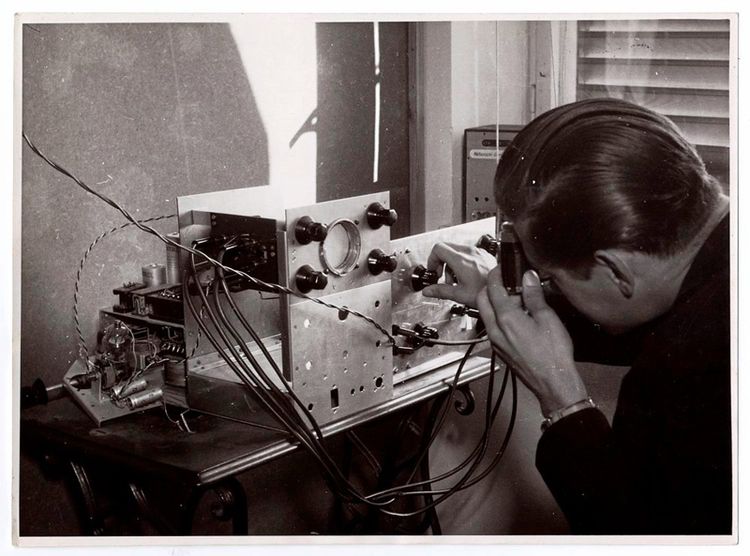

Einer dieser Künstler – heute würde man vielleicht sagen: Nerds – war der 1927 in Wien geborene Herbert W. Franke, der ebendort Physik, Chemie, Psychologie, Mathematik und Philosophie studiert und 1950 einen Doktor in Theoretischer Physik erlangt hatte. Als er einmal an der Ulmer Hochschule für Gestaltung einen Gastvortrag hielt, um den Studenten die neuen Methoden schmackhaft zu machen, trat der Grafikdesigner Otl Aicher, Mitbegründer der Hochschule, vor, um zu befinden: Dies alles sei nicht uninteressant, nur habe es leider mit Kunst nichts zu tun. "Für Kunst braucht man Material! Was Sie verwenden, sind aber nur Elektronen." Um deren Ungreifbarkeit zu illustrieren, so erinnert sich Franke im STANDARD-Gespräch, habe Aicher "so in der Luft herumgefuchtelt".

Einsichten in die Schönheit

Und vom Tisch war somit die Idee, in Ulm einen Fachbereich für Computerkunst einzurichten. Dies nämlich war – und ist – eine große Überzeugung Frankes: dass die Kunst aus dem Rechner neue, grundlegende Einsichten in die Ästhetik geben könne. Als Basis diente ihm die sogenannte "Informationsästhetik", mit der Max Bense und Abraham Moles seit den 1950ern eine Systematisierung der Schönheit versucht hatten: Man brach Bilder auf Zahlenverhältnisse herunter, um Kunsteffekte messbar zu machen. Und um rasch zu sehen, wie Parameterveränderungen die Wirkung eines Bildes beeinflussen, war der Computer freilich das optimale Werkzeug.

Seine Faszination für vom Zauber der Mathematik durchdrungene Ornamentik oder unerhörte digitale Topografien weiterzugeben – das war Frankes großes Anliegen als Ausstellungsmacher und Lehrender, etwa für Wahrnehmungspsychologie. Er schrieb aber auch unzählige Sachbücher und Essays, in deren glasklarem Stil ein Vermittler mit Herzblut spürbar wird.

Das Unentdeckte im Inneren

Leben konnte Franke von der Computerkunst, zu der er über die experimentelle Fotografie gefunden hatte, nicht. Mehr "um sich zu ernähren" denn – wie man meinen könnte – als Reflexion seines Computerinteresses, begann er daher, Science-Fiction zu schreiben – ein Feld, in dem er ebenfalls zum Doyen aufsteigen sollte (zu Franke als Sci-Fi-Autor, siehe den Artikel Mit der Schreibmaschine in die Matrix). Daneben betätigte er sich zudem nicht nur als Zukunfts-, sondern auch als Höhlenforscher: Seit er eines Tages in der Besatzungszeit, da Auslandsreisen schwierig zu bewerkstelligen waren, beschlossen hatte, dann eben das unentdeckte Innere zu erkunden.

Unterdessen wandelten sich die Zeiten. 1954 war Franke noch auf ein "Brauchen wir nicht!" gestoßen, als er als PR-Mitarbeiter bei Siemens vorschlug, Computergrafiken ins Firmendesign einzubauen. Zehn Jahre später kam man auf ihn zu, weil die Münchner Staatsoper für ihre "Experimentierbühne" einen Sonderwunsch hatte: Es entstand ein Ballett, bei dem ein Tänzer auf sein digital verfremdetes Abbild trifft.

Ein glücklicher Zufall

Das Stück war ein Erfolg, was aber wohl auch daran lag, dass die Kunst hier auch der Demonstration technologischer Potenz dienen durfte. In Kunstkreisen hatten es die Grafiken aus dem Kastl, die auch an die geometrisch-kalkulierten Bilder des Konstruktivismus und der Konkreten Kunst anknüpften, weiterhin schwer. Als Franke in den 1970ern im Wiener Künstlerhaus ein Computerkunstzentrum aufbauen wollte, landeten auch diese Pläne in der Schublade. Bis sie dort 1979 der Intendant des ORF Oberösterreich, Hannes Leopoldseder, fand: Er stutzte das "Ars ex Machina" getaufte Projekt ein wenig zurecht und schenkte ihm als Ars Electronica eine bis heute andauernde Zukunft.

In den 1980ern musste Franke noch mit der Deutschen Luft- und Raumfahrtbehörde kooperieren, um an starke Computer zu kommen. In der Ära der Kleincomputer sollte hohe Rechenleistung bald marktgängig werden. Während sich mit Big Data und Reizüberflutung die Medienkunst vielfach darauf verlagerte, soziopolitische Auswirkungen zu thematisieren, ist Franke indes vor allem der informationsästhetischen Forschung treu geblieben, die er vorwiegend mit der Technikern und vertrauten Software Mathematica betreibt. Er sieht darin einen Weg, jenes Denken zu schulen, das es brauche, um die Maschinen "in die richtige Richtung zu weisen".

Unbändige Vermittlerlust

Die Vermittlerlust hat Franke, der heute bei München lebt, nie verlassen. Aktuell konzipiert der 88-Jährige eine Ausstellung, die die – längst anerkannten – Computerkunstklassiker dank aktueller Technologien neu erfahrbar machen soll. Ein weiteres Projekt befasst sich mit in Echtzeit veränderbaren Grafiken. In den letzten Jahren hat Franke mit seiner Ehefrau Susanne Päch aber auch viele Reisen unternommen. Ein Streben weg von bloß computergenerierten Landschaften? Weg vom Bildschirm? "Nein, das hat es bei mir nie gegeben. Aber eine gute Abwechslung ist es." (Roman Gerold, 6.5.2016)