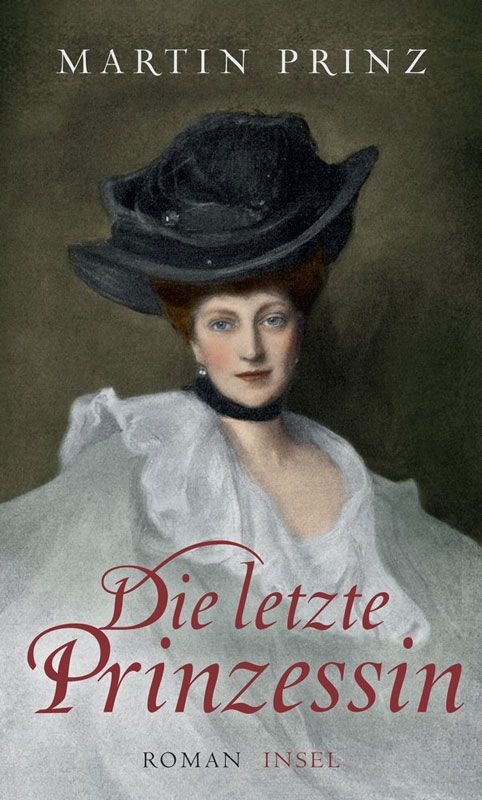

STANDARD: Es fällt auf, dass Sie sehr unterschiedliche Projekte angehen. Da war Ihr Buch "Der Räuber", das verfilmt wurde, dann der Roman "Ein Paar", Ihre Reiseerzählung "Über den Alpen" bis hin zum historischen Roman "Die letzte Prinzessin". Wie erklären Sie sich dieses breite Spektrum?

Prinz: Für mich hängt das alles zusammen. Und ich behaupte jetzt, dass das eines Tages auch sichtbar wird. Vielleicht schon mit dem nächsten Buch, das im Herbst 2017 erscheinen wird, aber bereits fertig ist: ein Roman, in dem es um Heimat geht. Ich betreibe immer eine Art von Verortung, etwa wenn ich über einen Räuber schreibe und dabei nicht nur über ihn als Läufer, sondern auch als sehnsüchtigen Mann, der keine Grenzen kennt: Ich vermesse immer auch etwas an mir selbst. Das gilt genauso für Die letzte Prinzessin: Wie beginnt ein Leben? Was sorgt dafür, dass Dinge sich überspitzen? Diese Frau muss alles doppelt so intensiv machen, um zu Reaktionen zu kommen. Das sind alles Erkundungen, die zwischen Körper und Bewusstsein stattfinden. Da sind wir wieder beim Alpen-Buch. Es geht immer um Lebenswege und -grenzen. Welche Maske ich für die Erzählform suche, ist unterschiedlich. Aber der Kern bleibt derselbe.

STANDARD: Bei Ihnen drängt sich die Frage auf, weil Sie Sportler sind: Ist ein Buch zu schreiben vergleichbar damit, einen Marathon zu laufen?

Prinz: In der Befriedigung auf alle Fälle. Ich tue mir leicht, ein Ende zu schreiben. Spätestens bei zwei Dritteln stellt sich dieses Gefühl ein, dass sich das alles zusammenfügen lässt. Wenn ich einen gewissen Teil der Strecke hinter mir habe, weiß ich, dass ich wieder nach Hause komme. Bei mir gibt es ja große Lücken zwischen den einzelnen Büchern. Aber wenn ich einmal schreibe, dann bin ich unglaublich schnell. Die letzte Prinzessin ist in weniger als vier Monaten entstanden. Am Ende hatte ich gar keine Geduld mehr, weil alles da war und nur noch ins Buch musste. Ich habe pro Tag fast ein Kapitel geschrieben, und das auch nicht mehr mit der Hand wie sonst, sondern direkt in den Computer. Als hätte ich schon alles wie ein Lied im Kopf.

STANDARD: Die zentrale Frage zum neuen Buch ist jene, wie Sie überhaupt auf den Stoff der Kaiserenkelin gestoßen sind.

Prinz: Es gibt diesen Erfinder des alpinen Skilaufs, Mathias Zdarsky, der in den 1880er-Jahren in meinem Heimatort Lilienfeld gelandet ist. Über den habe ich in der Schule mein erstes Referat gehalten. Was mich als Kind am meisten interessierte, war das Gerede im Traisen- und Gölsental, dass er der Kronprinz Rudolf ist, der in Wirklichkeit noch am Leben ist. Dieses Gerücht kursierte wahrscheinlich, weil er im Herbst 1889 aufgetaucht ist, also kurze Zeit nach Rudolfs Selbstmord. Man wusste nur, dass er als Privatier lebt, das konnten sich die Leute schwer vorstellen. Zudem hatte er etwas Aristokratisches, sah aber eher dem Kaiser Franz Joseph ähnlich. Ich habe früh versucht, ein Drehbuch zu schreiben, schon damals mit dem Bezugspunkt der Tochter, und habe auch die Rudolf-Biografie von Brigitte Hamann gelesen, in der Elisabeth Petznek nur am Ende vorkommt. Das fand ich spannend. Und natürlich die Frage, was gewesen wäre, wenn sie Kaiserin geworden wäre. Gleichzeitig ist ihre Biografie auch die einer Feministin von oben. Ich habe mich gefragt: Warum hat diese Frau noch niemand unter die Lupe genommen?

STANDARD: Wie haben Sie diese Frau eingekreist?

Prinz: Der Schlüssel für mich war erstens, dass ich wusste, dass ich mit ihrem Tod beginnen muss, und zweitens die Figur ihres Portiers, den es tatsächlich gab. Ihr Leben begann ja mit einem Trauma, mit dem Tod des Vaters, mit dem sie von Beginn an leben musste und der sie zu dieser Frau machte, die sie war. Eine Persönlichkeit, die oft nichts Gutes an sich hatte, gerade in ihrer Traumatisierung jedoch erst begreifbar wird. Vor allem in ihrer Unkontrollierbarkeit, ihrem Grenzgängertum. Und darin als Frau in ihrer Zeit. Geschichte bedeutet für mich ja nicht nur die Abfolge von bestimmten Ereignissen, sondern funktioniert wie ein Gefüge aus Strömungen. Welche Antriebskräfte gab es, und wie haben sie eine Figur wie sie definiert? Ich bin dafür in der Nationalbibliothek gesessen. Was mir zugefallen ist, wie ein Geschenk, war die Tatsache, dass sie bereits während des Weltkrieges zur Sozialistin wurde und auch die Arbeiterzeitung gelesen hat. Aufgrund dieser Tatsache habe ich mich auf die Suche gemacht. Es war unglaublich spannend, Originalpassagen auszuheben, die ständigen Mitteilungen des Kaisers, die Berichte zur Lebensmittelsituation, die Fabriksunfälle, die aufflammenden Proteste und Streiks – vor allem nach der russischen Revolution. Dazu kommt, dass ich die Gegend, wo sie ihr Schloss Schönau hatte, gut kenne. Plötzlich war ich nicht nur mitten im Ersten Weltkrieg, sondern in dem, was man Heimatfront nennt. Dass diese Heimatfront aufgrund der Munitionsfabriken ausgerechnet um das Schloss der Enkelin des Kaisers einen Brennpunkt hatte, war mein Glücksfall. Denn es ging mir nicht um ein Ausbreiten von Fakten, sondern darum, diese Fakten anhand einer Figur begreifbar zu machen.

STANDARD: Beim Lesen dieses Buches stellt sich stark das Gefühl ein, dass die Monarchie noch nicht wirklich lange her ist.

Prinz: Elisabeth Petznek lebte bis 1963. Ich wohne in Penzing, wo auch sie während ihrer letzten Lebensjahrzehnte lebte, und immer wenn ich an der Kennedy-Brücke vorbeikomme, denke ich daran, dass Kennedy nur ein paar Monate nach Petzneks Tod hier war. Sie reicht als Figur weit in unsere Zeit hinein. Das war ihr in Bezug auf demokratische Besitzverhältnisse auch sehr bewusst. Sie hat ja ihr Haus samt Inventar dem Bundesmuseum als Rückgabe vermacht, das hintere Grundstück für sozialen Genossenschaftsbau freigegeben. Da ist jemand in den neuen Zeiten angekommen.

STANDARD: In Ihrem Psychogramm wird Elisabeth Petznek oft widersprüchlich gezeichnet, als Kämpferin, Tochter, Ehefrau und Mutter, aber in "Die letzte Prinzessin" bleiben auch biografische Lücken.

Prinz: Ich habe sehr naiv zu schreiben begonnen und wollte zunächst ihr ganzes Leben erzählen. Dass das nicht funktionieren würde, ist mir schnell klar geworden. Diese Figur ist viel zu widersprüchlich und zu wichtig, die lässt sich nicht in einer linearen Erzählung einfangen. Und natürlich ist hier entscheidend – Vorsicht, Spoiler-Alarm! -, aus welchem Kopf dieser Roman erzählt wird. Am Beginn steht eine Frau, die stirbt und die klare Anweisungen gibt, was zu passieren hat. Sie hat ganz bewusst jemanden in ihr Zimmer gebeten, was auch den historischen Tatsachen entspricht. Ihren Portier Paul Mesli hat es tatsächlich gegeben. Und dieser Mesli, der aus seiner Perspektive auf dieses Leben schaut, hat mitgesteuert, wie weit dieser Roman geht. Wer weiß was? Das ist eine wichtige Frage für dieses Buch. Am Ende: keiner alles. Das ist auch der große Unterschied zwischen einer Biografie und einem historischen Roman.

STANDARD: Sie sind jemand, der sich oft mit dem Thema Mannsein beschäftigt hat. Ist das eine Voraussetzung, um sich gut in eine Frauenrolle hineinversetzen zu können?

Prinz: Das kann sein. Der entscheidende Punkt für mich war der Roman Ein Paar, den ich zuvor auf 400 Seiten aus einer männlichen Perspektive geschrieben hatte. Das hat nicht funktioniert. Funktioniert hat es, als ich das alles aus der Frauenperspektive erzählt habe. In der weiblichen Perspektive schaffe ich diese Lücken, die es braucht.

STANDARD: Im vergangenen Jahr liefen bei Ihnen viele Projekte parallel: ein Männerfilm, das Projekt mit dem Sportler Johannes Dürr, die Bücher, die erscheinen. Wie geht sich das aus?

Prinz: Meine Art der Weltaneignung ist in verschiedenen Medien zu Hause. Über mein Buch Der Räuber bin ich zum Drehbuchschreiben gekommen. In meiner Studienzeit haben mich mindestens so viele Filme wie Romane geprägt. Eine Form von Körperlichkeit im Erzählen ist mir wichtig. Das Männerprojekt ist mir im Zuge meiner Alpenüberquerung in den Kopf gekommen, und ich wusste, das wird keine Erzählung, sondern ein Film. Ich durfte sogar als Co-Regisseur hinter der Kamera stehen. Das alles empfinde ich als Bereicherung, und das alles stand in einem großen Kontrast zur Tatsache, dass ich seit 2010 nichts Großes mehr veröffentlicht hatte. Ich habe aber in den letzten Jahren viel gearbeitet, und jetzt erscheint das dieses und nächstes Jahr sehr geballt. (Mia Eidlhuber, Album, 10.9.2016)