Viele literarische Figuren von Peter Henisch haben große Affinitäten mit Mitgliedern seiner Familie. In seinem großen Epos der Zweiten Republik, Schwarzer Peter (2000), oder im Entwicklungsroman einer Wiener Schelmenfigur, Pepi Prohaska Prophet (1986), erkennt man stark fiktionalisierte Parallelen; der Roman Eine sehr kleine Frau (2007) referiert dagegen sehr explizit und im Detail auf Henischs belesene Großmutter väterlicherseits, die den zukünftigen Autor literarisch inspirierte. Aber auch hier ist klar, dass es sich um ein fiktionales Werk handelt, das seinen eigenen Gesetzen folgt. Das autobiografische Moment dient dem Roman und der Literatur.

In Henischs erstem Buch, das ihn als Pionier der sogenannten "Väterliteratur" der 68er international bekannt machte, Die kleine Figur meines Vaters (1975, Neuauflage 2003), war das etwas anders. Die umfangreichen Interviews mit dem Vater, transkribiert und in die Form eines Romans gebracht, thematisieren die Frage von Verantwortung und Schuld der Kriegsgeneration. Die Erzähler, Vater und Sohn, sind hier als reale, biografisch fassbare Figuren zu erkennen; die Transkripte großer Teile des Textes liegen auch tatsächlich vor. Autobiografische Dokumentation und Roman halten einander die Waage; durch die romanhafte Aufarbeitung wird das persönliche und historische Erleben verständlich und greifbar.

Durchbrochene streng fiktionale Logik

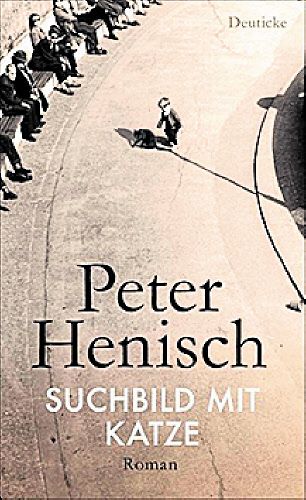

In Suchbild mit Katze hat dieses Spiel, nach Jahren der Diskussion über Autobiografie in der Postmoderne, eine neue Qualität erreicht. Das Titelblatt weist den Text zwar offiziell als Roman aus, aber wenn der Erzähler ganz konkret über Romane Peter Henischs als "seine" erzählt, ist die strenge fiktionale Logik durchbrochen. Tatsächlich, so informiert dieser Erzähler Frau S., Chefin einer Café-Konditorei in Währing, "schreibe ich an so etwas wie einer Autobiografie". Für Frau S. ist das keine Überraschung, sie hat die Erzähler in Henischs Romanen immer mit dem Autor gleichgesetzt: "Wenn so ein Autor ICH schreibt, dann denke ich selbstverständlich, es handelt sich um ihn." Damit beweist die Konditorin durchaus literaturtheoretische Einsicht, denn in seinen Büchern konstruiert der Autor Möglichkeiten seines Selbst.

Der Roman ist eine literarische Erforschung der teilweise sehr frühen Kindheit, einer Zeit, die für viele von uns in einem vagen Nebel zwischen Vergessen und Erahnen verborgen ist. Es ist ein "Menschenalter seit damals, als ich ein Kind war", aber der Erzähler will dem Bub, der er einmal gewesen ist, nachspüren, und sein Instrument dafür ist die Literatur in der Form von Gesprächen, die er – neben Frau S. – mit einer "jungen Frau mit einem Mikro" führt, der er das "Wesentliche, nicht nur die sogenannte Wirklichkeit" mitzuteilen versucht.

In den kalten österreichischen Nachkriegsjahren, den späten Vierzigern und Fünfzigern bis hin zum Staatsvertrag, beobachtet der kleine Peter eine für ihn kaum verständliche, dafür aber sehr fühlbare Welt: die Hauptstadt mit ihren Besatzungszonen, den zerbombten Häusern (die Familie lebt in einer Zweizimmerwohnung, bei der ein Zimmer "abgestürzt" ist), der beginnende Kalte Krieg, der heiße Krieg in Korea, und die Bedrohung durch die Atombombe, die reflexartig im Zusammenhang mit einstürzenden Bauklötzen des spielenden Kindes auftaucht.

Die Kindheit dechiffrieren

Schlüssel zu dieser Welt sind vor allem eine Vielzahl im Roman kursiv gesetzter Wörter und Wendungen – der Erzähler dechiffriert seine frühe Kindheit. Das beginnt bei vergessenen Figuren wie dem Fetzenbana, setzt sich fort beim Gassenbub, der das Kind zu werden droht, wenn es zu viel auf der Gasse ist, statt zu Hause zu bleiben zwischen Abwasch und Kredenz und ordentlich zu essen. Mütter- und Vätersprüche vermischen sich mit mysteriösen Formeln aus der unmittelbaren Vergangenheit.

Dazu gehören die häufig geraunten Worte Jude und Nazi, aber auch Dinge, die zwischen 1938 und 1945 passiert seien, im Tausendjährigen Reich, als man Krieg geführt habe, gegen uns. Es ist nicht schwer, die frühe Geburt des Schriftstellers, die hier dargestellt wird, mit der suggestiven und bedeutungsschwangeren Sprache im Nachkriegsösterreich zu verbinden.

Anders als in früheren Büchern, die sich eher mit seiner väterlichen Herkunft auseinandersetzen, wendet sich Henisch nun vor allem der mütterlichen Seite zu. Der böhmisch-slowakische Haushalt zwischen Küche und Kabinett in der Hasengasse wird mit allen erinnerungsfähigen Sinnen evoziert, und von hier geht auch die zentrale Spannung des Romans aus. Onkel Rudi, eines der neun Kinder dieser Familie, ist dem Kind zwar von einem "bräunlichen Foto mit schwarzem Rand" bekannt, es versteht auch, dass die Oma Jahre nach dem Krieg immer noch auf die Rückkehr des in Stalingrad vermissten Sohnes hofft.

Aber erst zum Schluss erfährt der schon etwas größere Peter auf einer Wanderung mit dem Großvater von dem Konflikt, in dem der Vater seinen Sohn durch Schläge davon abhielt, im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco zu kämpfen. "Aber dann, vier Jahre später", sagt der von Selbstvorwürfen geplagte Großvater, "haben sie ihm doch noch ein Gewehr umgehängt ... Und er hat nach Russland marschieren müssen, bis nach Stalingrad ... Manchmal denk ich, es wär ihm lieber gewesen, dort unten in Spanien ins Gras zu beißen, statt dort oben an der Wolga ..."

Das Land und seine Menschen

So wird aus der Rekonstruktion der Nachkriegskindheit auch ein Roman über Geschichte und Identität Österreichs, über die das Land und seine Menschen im Zeitalter von europäischer (Des-)Integration und Flüchtlingsbewegung neu nachzudenken begonnen haben. Wenn der Erzähler sich als "Kind meiner Generation" zu erkennen gibt, der ersten, die "mit dem Bewusstsein oder zumindest dem Halbbewusstsein aufwächst, dass es so etwas gibt wie die Bombe. Die Bombe", so beschreibt er damit die endzeitliche Atmosphäre, die unsere Zeit auch nach dem Jahr 2000 (dem "Fluchtpunkt" des 20. Jahrhunderts) charakterisiert. Und das lebenslange "Fremdheitsgefühl" ist zum Hauptthema der politischen Diskussion geworden.

Es gibt eine Fülle von Assoziationen zwischen dem Damals und dem Jetzt. An den verschiedensten Stellen des Romans blickt der Erzähler aus Fenstern, die dabei helfen, Kontinuität in seinem Leben zu schaffen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der frühkindlichen Freundschaft mit der bezaubernden Friedi, die ihm im Zuge der Kommunionsvorbereitung die kindliche Intimität aufkündigt, und den komplexeren Beziehungen, die auch eng mit dem literarischen Schaffen verbunden sind.

Das stärkste integrative Moment in diesem Buch ist jedoch die Katze. Katzenliebhaber, die aufgrund des Titels zu diesem Roman gefunden haben, kommen durchaus auf ihre Rechnung – es ist ein Katzenbuch. Im Schulaufsatz zum Thema "Was ich einmal werden möchte" schreibt Peter: "Ich würde gerne eine Katze sein". Erst auf Geheiß des Volksschullehrers ändert er es in – Schriftsteller. Die drei zentralen Katzen seines Lebens, Murli (nicht verwandt mit Kater Murr), Hoffmann (nach dem Schöpfer des Katers Murr) und Mimí, sind ihm alle drei mehr oder weniger zugelaufen.

Aus bürgerlicher Sicht unstet, waren sie "immer schon da". Sie versichern die Menschen ihrer Existenz. Und sie tauchen an verschiedenen Ecken des Romans auf und zeigen dem Leser, wie ein leiser, vorsichtiger und gleichwohl gewagter Gang Einsichten nicht nur in die erstaunliche Welt des Autors, sondern auch in unsere eigene bringt. Henischs Buch macht Mut – auch zur Wiederentdeckung des eigenen verschüttgegangenen Lebens! (Walter Grünzweig, 1.10.2016)