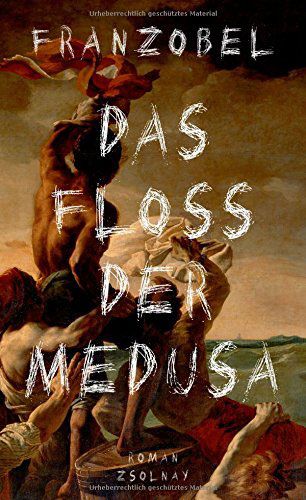

Im Juli 1816 lief die französische Fregatte Medusa vor der Westküste Afrikas auf Grund. Sie war nach dem Wiener Kongress und dem Sturz Napoleons von der königlichen Regierung ausgesandt worden, um die Kolonie Senegal wieder in Besitz zu nehmen. Da es an Bord zu wenige Rettungsboote gab, wurden 147 Menschen auf einem Floß ausgesetzt, von denen allerdings nur 15 überlebten. Franzobel ließ sich von dieser historischen Katastrophe zu seinem neuen Roman anregen. Das Floß der Medusa (Zsolnay, Wien 2017) ist ein sprachliches Meisterwerk voller ironischer Verweise und eine erschütternde Studie menschlichen Verhaltens.

STANDARD: In Ihrem Roman "Das Floß der Medusa" greifen Sie eine historische Begebenheit auf, die bereits eine Reihe von Künstlern, Komponisten und Schriftstellern vor Ihnen inspirierte. Was hat Sie daran begeistert?

Franzobel: Ich war von diesem Stoff so überwältigt, dass ich sofort wusste: Damit will ich, muss ich mich beschäftigen. Eine atemraubende Tragödie, sehr gut dokumentiert, Anstoß für großartige Kunst, aber, zumindest erschien mir das so, noch nie richtig erzählt. Ich habe den Stoff wie ein Geschenk empfunden, eine Chance, die man als Schriftsteller vielleicht nur einmal im Leben bekommt.

STANDARD: Ist dieses Floß eine Art Versuchsanordnung menschlichen Verhaltes in Extremsituationen?

Franzobel: Wie bei vergleichbaren Katastrophen – dem Untergang der Titanic, dem abgestürzten Rugbyteam in den Anden, der Aushungerung von Leningrad – haben auch die speziellen Charaktere das Geschehen geprägt. Aber man kann beobachten, wie sich die Menschen zuerst ihrem Schicksal ergeben, die 147 standen ja sofort bis zur Hüfte im Meerwasser, es dann aber sehr bald zu einem Wegbrechen aller zivilisatorischen und moralischen Werte kommt. Während einige alle Scham verlieren, andere durchdrehen, wieder andere sich an jeden Strohhalm Hoffnung klammern, gibt es auch welche, die immer noch versuchen, anständig zu bleiben.

STANDARD: Ihren Danksagungen ist zu entnehmen, dass Sie ausgiebige Recherchen vorgenommen haben und sogar die Schauplätze besuchten. Wo in Ihrem Roman hört die Realität auf, und wo fängt die literarische Fantasie an?

Franzobel: Als Binnenländer hatte ich keine Ahnung, wie sich das Leben auf einem Segelschiff zu Beginn des 19. Jahrhunderts gestaltete. Was wurde gegessen? Wie schlief man? Gab es Toiletten? Ich habe also viel Seefahrerliteratur gelesen, auch einige soziologische Untersuchungen über das Leben der Matrosen. Später ist mir jemand begegnet, der Turns auf historischen Segelschiffen macht, von ihm habe ich mir die verschiedenen Segelmanöver und nautischen Begriffe erklären lassen. Dann war ich in Rochefort an der französischen Atlantikküste, wo die Reise der Medusa begonnen hat, und schließlich auch noch in Saint-Louis im Senegal, dem Ziel der Flotte. Ich wollte historisch wahrhaftig sein, aber auch eine gute Geschichte erzählen. Also sind die meisten Szenen des Romans geschichtlich belegt, aber sobald man in Figuren, die vor 200 Jahren lebten, hineinblickt, ist man auf die eigene Vorstellungskraft angewiesen.

STANDARD: Und sprachlich? Da gibt es einen alles wissenden Erzähler und Einsprengsel aus der Gegenwart ...

Franzobel: Zu Beginn wollte ich den Stil der Zeit imitieren, habe Romantiker gelesen, aber auch Lebenserinnerungen von Handwerkern oder Seeleuten. Was dabei herauskam, war mir zu gestelzt. Also hat sich sehr schnell ein in der Warte der Gegenwart sitzender Erzähler etabliert, allerdings gibt es zahlreiche Innenperspektiven der Personen, innere Monologe und direkte Reden, sodass sich ein großes Panoptikum ermöglichte. Im Film würde man sagen: Ich habe mit mehreren Kameras gleichzeitig gedreht.

STANDARD: "Bedenken Sie, dass es zwischen dem 'Floß der Medusa' und dem Elend heutiger Boatpeople im Mittelmeer, die in Sichtweite der Kanarischen Inseln ertrinken, gar nicht so einen großen Unterschied gibt", sagte der Schriftsteller Hans Christoph Buch in einem Interview. Stimmen Sie ihm zu?

Franzobel: Ja, allerdings mit dem Zusatz, dass die Katastrophe der Medusa abseits der Öffentlichkeit geschah, wenn man vom Kapitän und den anderen Passagieren absieht, die den Tod der 147 stillschweigend in Kauf nahmen. Dagegen weiß die Welt heute von den Toten im Mittelmeer, unternimmt aber trotzdem nichts. Für 2016 schätzt man die Zahl der Ertrunkenen auf fünftausend, vor zehn Jahren waren es dreitausend. Fischer finden Leichen in ihren Netzen, ganze Friedhöfe sind überfüllt. Jedes Jahr ein 9/11 im Mittelmeer, aber weil diese Toten nur arme Schwarze sind, hält sich die Betroffenheit in Grenzen. Schrecklich.

STANDARD: Mit der Erwähnung des Namens Arthur de Gobineau deuten Sie noch eine weitere Analogie an. Ist es Zufall, dass Kimmelblatt der Erste ist, der der "Säuberung" zum Opfer fällt?

Franzobel: Diese "Säuberung", das Überbordwerfen der Kranken, um die eigene Überlebenschance für zwei, drei Tage zu verlängern, empfinde ich als moralisch viel verwerflicher als den Kannibalismus, der auch stattgefunden hat. Natürlich ist es kein Zufall, dass der Jude Kimmelblatt als Erster daran glauben musste, aber er war nicht der Einzige, und wenig später hat man sogar ein halbes Kind ins Wasser geschmissen. Auf Analogien musste ich nicht extra hinweisen, ich habe darin eher eine skurrile Pointe gesehen: Just am Tag der Geburt des Rassismusbegründers geschieht ganz woanders, nämlich vor der Küste Westafrikas, auf den letzten notdürftig zusammengeflickten Brettern, die noch irgendwie zu Frankreich gehören, bereits eine rassistische Tat.

STANDARD: Sie schildern auch die Zustände auf der Fregatte, bestimmt vom Ancien Régime, als gewalttätig, und die Französische Revolution bezeichnen Sie als "bestialisches Massaker". Ist es am Ende umgekehrt: Sind Frieden, Freiheit und Menschlichkeit der Ausnahmezustand?

Franzobel: Davon ist auszugehen, darum muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, wie viele Menschen für diese Ideale gestorben sind, welch unsagbares Glück wir haben, frei und in Frieden leben zu können. Leider verkommen diese Werte gerade zu Produktnamen für Uhren, Autos, Parfums oder ich weiß nicht was.

STANDARD: "Wie ein Ertrinkender an einen Baumstamm klammerte er sich an Wörter wie 'Moral' und 'Zivilisation'. 'Kultur'!", schreiben Sie in Ihrem Roman über den Arzt Savigny. Es scheint, als würde Kultur nichts mehr bedeuten, wenn es nur noch ums Überleben geht. Sprechen dagegen nicht Berichte etwa aus Theresienstadt? Da gab Musik den Menschen Hoffnung ...

Franzobel: Die größten Überlebenschancen haben in solchen Extremsituationen wohl Menschen, die eine Aufgabe finden. Von den drei Überlebenden auf dem Schiffswrack, die man nach 53 Tagen gefunden hat, ist nur der nicht wahnsinnig geworden, der die anderen gepflegt hat. Savigny selbst hat die Tage auf dem Floß vielleicht nur überlebt, weil er nachher über das Erlebte eine Dissertation schreiben wollte. Der mexikanische Fischer, der in seinem Boot ein Jahr lang über den Pazifik trieb, hat seinem toten Kollegen versprochen, für ihn zu überleben und seine Mutter zu besuchen. Wer sich aufgibt, ist verloren. Kultur kann dabei eine Rolle spielen, muss aber nicht. Der vielleicht unsympathischste Mensch auf dem Floß hat plötzlich begonnen zu tanzen, zwei andere hätten fast über einen Literaturdisput eine Rauferei angefangen, wieder andere waren gar nicht kunstsinnig, aber alle haben sich unsäglich gefreut, nach endlosen Tagen der Leere einen Schmetterling zu sehen, der sich zufällig auf das Floß gesetzt hat.

STANDARD: Wissenschafter sagen solche apokalyptischen Szenarien wie die auf dem Floß für die Erde voraus, wenn Klimaerwärmung, Bodenerosion und Trinkwasserknappheit weiter voranschreiten ...

Franzobel: Mitte der Achtzigerjahre haben mich die Berichte des Club of Rome fasziniert, die für den Beginn des 21. Jahrhunderts eine ernste Rohstoffkrise und ein Baumsterben prognostizierten. Beides ist nicht eingetreten, die Menschheit ist, wenn es ums Überleben geht, flexibel und erfindungsreich. Allerdings gibt es solch apokalyptische Szenarien in Syrien, im Irak, im Norden Nigerias, auf dem Mittelmeer oder jetzt gerade in den eingeschneiten Flüchtlingslagern. Leider ist das ein Normalzustand.

STANDARD: Einen "tief moralischen und humanen Erzähler" erkannte ein Rezensent hinter Ihrer überschäumenden Fantasie. Diesen Eindruck bestätigt dieser Roman. Ist das Ihr Antrieb, sind Sie Moralist?

Franzobel: Nein, sicher nicht. Meine Frau ist viel moralischer als ich und lebt auch wesentlich bewusster – und gesünder. Ich lerne viel von ihr und arbeite daran, mich zu bessern. Aber wie wohl alle oder viele Schriftsteller bin ich in manchen Schreibphasen ignorant, eitel und egoistisch, manchmal auch ein grantiger, von eingebildeten Ängsten zerfressener Ungustl. Trotzdem bemühe ich mich, halbwegs anständig zu bleiben und den Humor nicht zu verlieren. Was das Verhalten anderer Menschen angeht, bin ich keiner, der verurteilt, ich versuche eher zu verstehen, und wenn ich ein kleines Talent habe, dann das Zuhören. Ich kann mich ganz gut in andere hineinversetzen. Wahrscheinlich wäre ich ein passabler Psychoanalytiker.

STANDARD: Die Frage bezog sich weniger auf Ihr persönliches Leben als auf Ihre Literatur, Moralist in der Tradition eines Erich Kästner etwa ...

Franzobel: Ich will das nicht trennen, denn ein Moralist am Schreibtisch und ein selbstsüchtiger Arroganzler im Privatleben zu sein, wie ich es von einigen anderen Künstlern und Kulturmanagern kenne, finde ich verlogen und heuchlerisch. Dass die Literatur für eine bessere Welt und das Gute im Menschen kämpfen sollte, versteht sich von selbst. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also sind mir die sozialistischen Ideale wie gerechte Verteilung des Wohlstands und gleiche Bildungschancen für alle immer wichtig gewesen – und daran glaube ich noch immer.

STANDARD: Vielleicht könnten Sie noch verraten, was Ihre nächsten literarischen Pläne sind. Arbeiten Sie an einem neuen Roman?

Franzobel: Momentan arbeite ich quasi zur Erholung wieder an einem Krimi. Aber da das Floß wie eine Expedition in die Abgründe des Menschlichen war, habe ich im Hinterkopf bereits die nächste Abenteuerreise in Planung. (Ruth Renée Reif, Album, 4.2.2017)