Versunkene Piratenhauptstadt I

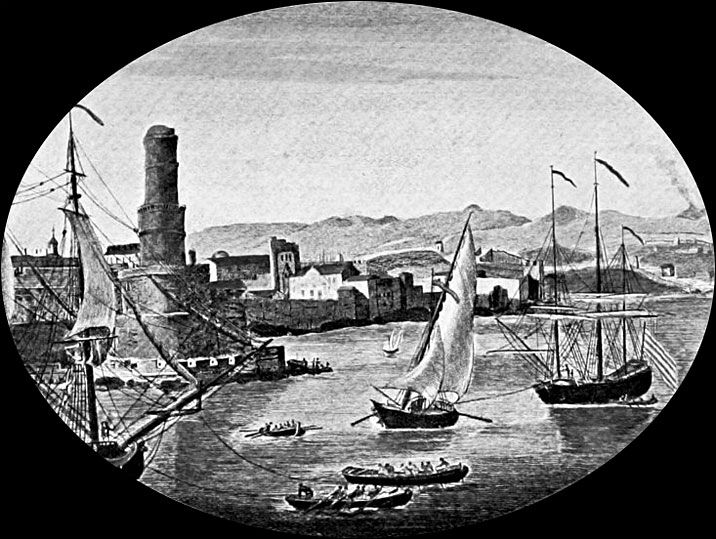

Sie war seinerzeit das Sinnbild einer lauten, opulenten und sittenlosen Piratenmetropole: Port Royal an der Südostküste von Jamaika war 1518 von Spaniern gegründet worden und entwickelte sich schnell zu einer der größten Häfen in der Karibik. Während ihrer Blütezeit zählte Port Royal sogar zu den reichsten Städten der Welt, was vor allem ihrer Lage zu verdanken war: Englische Freibeuter starteten von hier aus ihre Kaperzüge, bei denen sie es vor allem auf vollbeladene spanische Galeonen abgesehen hatten, die sich von Panama kommend auf dem Rückweg in die europäische Heimat befanden. Reiche Beute ergoss sich so Jahrzehntelang über die Hafenstadt, was weitere Piraten aus aller Welt anlockte und sie zum berüchtigten "Sodom der Neuen Welt" werden ließ.

Am 7. Juni 1692 kurz vor Mittag war allerdings Schluss mit dem schillernden Treiben: Ein verheerendes Erdbeben und ein nachfolgender Tsunami zerstörte Port Royal fast vollständig. Nachdem die Stadt großteils auf einer Sandbank errichtet worden war, ging sie buchstäblich im Meer unter. Nun arbeiten Unterwasser-Archäologen um Jon Henderson von der englischen University of Nottingham mit modernsten Mitteln daran, die versunkene Piratenstadt zu erforschen. "Port Royal ging so schnell unter, dass es – so ähnlich wie Pompeji – teilweise am Meeresgrund konserviert ist", erklärt der britische Wissenschafter.

Versunkene Piratenhauptstadt II

Ziel des Projektes ist es, ein dreidimensionales digitales Modell der Ruinen von Port Royal mit fotorealistischen Details zu erstellen. Dafür kartieren die Taucher die Überreste mit hoher Auflösung. "Die Stadt liegt heute unter einer bis zu drei Meter dicken Schicht aus Korallen, Schlamm und Sand verborgen", meint Henderson. "Das ist zwar aus archäologischer Sicht gut, denn so dürften viele Funde gut konserviert geblieben sein, doch es lässt andererseits wenig erkennen." Die nun laufenden Untersuchungen sollen daher bisher ungesehene Teile der "sündigen Piratenstadt" offenbaren.

Früheste Hinweise auf Weinbau in Italien entdeckt

Der Anbau von Weinreben ist beinahe so alt wie die Menschheit selbst: Funde im heutigen Georgien und im angrenzenden Teil der Türkei belegen, dass bereits vor fast 10.000 Jahren Weintrauben kultiviert wurden. Als Getränk spielte Wein in Vorderasien nachweislich schon bei den Menschen der ersten Hochkulturen eine bedeutende Rolle. Im europäischen Mittelmeerraum verbreitete sich der Weinbau vor etwas mehr als 3.000 Jahren – so dachte man zumindest bisher.

Offenbar hatte man die frühen Europäer diesbezüglich aber weit unterschätzt: Wissenschafter um Davide Tanasi von der University of South Florida (Tampa) entdeckten nun in großen Krügen aus der Kupferzeit, die man bei Monte Kronio auf Sizilien entdeckt hatte, chemische Überreste, die wahrscheinlich auf Wein zurückzuführen sind. Wie die Forscher nun im Fachjournal "Microchemical Journal" berichten, fanden sie in den Keramikbehältern Weinsäure und Tartrate, die natürlicherweise in Weintrauben vorkommen bzw. bei der Weinherstellung entstehen. Damit könnte im Mittelmeergebiet bereits im frühen vierten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung Wein getrunken worden sein.

Wie ein T-Shirt zum Kraftwerk wird

Man ist unterwegs und plötzlich geht einem beim Handy der Saft aus. Da wäre es doch praktisch, wenn man es kurzerhand direkt an die Hose oder das T-Shirt anschließen könnte, um es beim Gehen wieder aufzuladen. Eine koreanisch-amerikanische Forschergruppe ist dieser Vision dank einer neuen Erfindung nun ein ganzes Stück näher gekommen. Das Team um Ray Baughman von der University of Texas in Dallas stellte aus Kohlenstoffnanoröhrchen Fäden her, die Elektrizität erzeugen, wenn man sie biegt oder verdreht.

Wie die Wissenschafter in der aktuellen Ausgabe von "Science" berichten, erreichten ihre Energiefasern eine Leistung von bis zu 250 Watt pro Kilogramm. Dieser Wert macht sie deutlich produktiver als bisherige vergleichbare Entwicklungen. Die Stromfasern aus Nanoröhren eignen sich aber nicht nur für textile Energielieferanten, auch Wellenkraftwerke, etwa um Sensorbojen damit zu betreiben, wären nach Ansicht der Wissenschafter denkbar.

Wie ein Bakterium von Methanol leben kann

Aus Methan und Methanol größere Moleküle mit mehreren Kohlenstoffatomen zu synthetisieren ist eine komplexe Angelegenheit. Was für Chemiker mit Aufwand verbunden ist, schaffen einige Bakterienarten jedoch mit links. Diese Mikroorganismen können Methanol als Kohlenstoffquelle nutzen, um daraus Energieträger und Baustoffe herzustellen. Sie leben vor allem auf Pflanzenblättern und kommen auch bei uns in großer Zahl vor. Wissenschafter von der ETH Zürich haben nun alle Gene bestimmt, welche das Bakterium Methylobacterium extorquens benötigt, um von Methanol leben zu können. Insgesamt 150 Gene zählte das Team um Julia Vorholt, davon waren 95 bisher unbekannt.

Eines der neu identifizierten Gene überraschte die Forscher besonders, denn es war bisher nur von Pflanzen bekannt sowie von einer Gruppe Bakterien, welche CO2 aus der Luft nutzen können. Das Gen ist die Bauanleitung für ein Enzym, das einen Zucker herstellt, der für die CO2-Nutzung wichtig ist. Im Gegensatz zu den Pflanzen verwendet Methylobacterium extorquens den Zucker allerdings nicht weiter als Baustoff. Vielmehr gehen die Wissenschafter davon aus, dass es ihn als Signal einsetzt, um dann, wenn Methanol vorhanden ist, auf Methanol-Betrieb umstellen zu können.

Schöner Lenz auf dem Mars

Frühling auf dem Roten Planeten sieht ein wenig anders aus als auf der Erde: Eisablagerungen sorgen derzeit in manchen Regionen des Mars für leicht angezuckerte Dünen. Das ist auf einem neuen Foto der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen, das die Marssonde MRO bereits Mitte Mai aufgenommen hatte. Im Winter bedecken Schnee und Eis aus Kohlenstoffdioxid – sogenanntes Trockeneis – die Dünen, wie Nasa-Forscher berichten. Wenn die Sonne im Frühling anfängt, auf die Oberfläche zu scheinen, bricht diese Eisschicht und ausströmendes Gas wirbelt dunklen Sand auf. Der Prozess sorgt oft für "wunderschöne Muster". Zudem bleibt an schattigen Plätzen etwas Eis liegen, was der Szenerie zusätzlichen Reiz verleiht.

Seltsame gemeinsame Wanderbewegung von Elektronen

In den meisten Metallen beeinflussen sich Elektronen gegenseitig nur wenig und leiten Wärme und elektrischen Strom weitgehend unabhängig voneinander durch das Metall. Nun aber haben Wissenschafter vom Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe in Dresden einen seltenen Materiezustand entdeckt, bei dem sich die Elektronen in einer speziellen Probe (im Bild) aus geschichtetem Cer, Rhodium und Indium (CeRhIn5) gemeinsam in einer Richtung bewegen. Auslöser dieser mysteriösen gemeinsamen Wanderbewegung war ein 30 Tesla starkes Magnetfeld, wie die Forscher im Fachjournal "Nature" berichten.

Der neue Zustand wird "Elektronische Nematizität" genannt und ähnelt in seinen Eigenschaften den Flüssigkristallen. Das Team um Philip Moll vermutet, dass die elektronische Nematizität eng mit der Supraleitung verwandt ist, ein weiterer korrelierter Zustand, bei dem sich Elektronen zu sogenannten "Cooper-Paaren" zusammenschließen und dadurch ohne Widerstand elektrischen Strom leiten können.

Mission Mayak gescheitert

Weltraummüll und ausgediente Satelliten stellen eine zunehmende Gefahr für die Raumfahrt dar. Daher arbeiten Wissenschafter mittlerweile an zahlreichen unterschiedlichen Lösungen, um den Schrott aus der näheren Erdumgebung zu entfernen. Ein vielversprechendes per Crowdfunding finanziertes Projekt stellte in diesem Zusammenhang der russische Mikrosatellit Mayak dar – doch ein aktueller Test scheiterte nun aus bislang unbekannten Gründen. Mayak startete am 14. Juli an Bord einer Sojus 2.1v ins All. Dort sollte sich der zunächst schuhschachtelgroße CubeSat laut den Projektleitern von der Moscow State Mechanical Engineering University in 600 Kilometern Höhe zu einem 16 Quadratmeter großen Tetraeder entfalten.

Die Idee dahinter ist, dass die Konstruktion aus hochreflektivem und mikrometerdünnem Material nicht mehr gebrauchte Satelliten wie ein Segel durch die dünne Atmosphäre am äußersten Rand der Gashülle Richtung Erde zieht, wo sie gemeinsam verglühen sollten. Doch das Entfalten des Mayak-Prototyps dürfte nicht funktioniert haben. Die Ursache dafür war bis zuletzt unklar, möglicherweise kam es schon während der Startphase zu einer Beschädigung des Satelliten, vermuten die russischen Forscher.

Bild nicht mehr verfügbar.

Brasilien: Junger Buckelwal gerettet

Normalerweise gehen solche Ereignisse nicht so glimpflich aus: Ein in Buzios, 130 Kilometer östlich von Rio de Janeiro, gestrandeter Buckelwal ist nach eintägiger Schwerstarbeit erfolgreich zurück ins Meer gebracht worden. Mit Hilfe von drei Baggern, die einen Wasserweg bis zum Wal ausgruben, konnte das Tier ins Meer gezogen werden, wie lokale Medien (mit Video) berichteten. Mehr als 300 freiwillige Helfer hielten den Wal durch Wasser aus Kübeln feucht. Mit Hilfe eines Fischerboots wurde der Meeressäuger am Mittwochabend ins Wasser geschleppt, sodass er wieder schwimmen konnte.

Der Wal hatte keine Verletzungen, die etwa von einem Zusammenstoß mit einem Schiff verursacht worden sein könnten, erklärte der Biologe Marcelo Tardelli Rodrigues, der das Tier untersuchte. Wahrscheinlich habe das Jungtier auf dem zu dieser Jahreszeit üblichen Zug von den Gewässern der Antarktis zur Küste Nordbrasiliens den Kontakt zu seiner Mutter und damit die Orientierung verloren.

Noch eine potenziell lebensfreundliche Welt

Vor etwa zwei Wochen erst verkündeten britische Forscher im "Astrophysical Journal" die mögliche Entdeckung eines Exoplanetensystems um den nahen sonnenähnlichen Stern Tau Ceti, das auch Kandidaten enthält, auf dem Leben theoretisch existieren könnten. Nun berichten Astrophysiker der University of Texas in Arlington von einem ähnlichen Fund: Laut den ebenfalls im "Astrophysical Journal" veröffentlichten Daten könnte um den nur 16 Lichtjahre entfernten Roten Zwergstern Gliese 832 ein erdähnlicher Exoplanet kreisen, der lebensfreundliche Bedingungen gewährleistet.

Das Team um Suman Satyal analysierte das System, in dem bereits eine Supererde von fünffacher Erdmasse und ein Gasriese von 0,64-facher Jupitermasse bekannt waren, und errechnete eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen kleinen Felsplaneten in der habitablen Zone. Für eine endgültige Bestätigung dieser Welt bedarf es allerdings weiterer Beobachtungen mit anderen Nachweismethoden.

Bild nicht mehr verfügbar.

Warum die Sonne nicht gleichmäßig scheint

Die Sonne strahl immer gleichmäßig vom Himmel – zumindest erweckt sie bei oberflächlicher Beobachtung den Anschein. Tatsächlich aber ist diese Unveränderlichkeit eine Illusion. Für die festgestellten Schwankungen sind ausschließlich zwei Phänomene verantwortlich, wie nun ein Team um Alexander Shapiro vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung herausgefunden hat: Magnetfelder an der sichtbaren Oberfläche sowie gewaltige Plasmaströme, die aus dem Inneren unseres Heimatsterns emporbrodeln. Den Forschern gelang es erstmals, Helligkeitsschwankungen auf allen bisher beobachteten Zeitskalen zu rekonstruieren – von Minuten bis zu Jahrzehnten. Die neuen Erkenntnisse, die im Fachjournal "Nature Astronomy" veröffentlicht wurden, sind nicht nur für die Klimaforschung wichtig, sondern lassen sich auch auf ferne Sterne übertragen. Und sie könnten zukünftig die Suche nach Exoplaneten erleichtern.

Bild nicht mehr verfügbar.

Warum Pferde nur auf einer Zehe laufen

Heute besitzen Pferde an allen vier Läufen nur jeweils eine Zehe. Warum das so ist, war lange unklar, immerhin verfügte selbst der unmittelbare Vorfahre der Pferde, das Parahippus, vor rund 15 Millionen Jahren noch über drei Zehen an jedem Bein. Ein Team um eine US-Wissenschafterin, die zumindest ihrem Namen nach prädestiniert scheint, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, könnte nun eine Lösung für dieses Rätsel gefunden haben: Brianna McHorse von der Harvard University untersuchte die Geometrien der Fußknochen im Verlauf der Pferde-Evolution und kam zu dem Schluss, dass eine einzelne tragende Zehe bei steigendem Körpergewicht begünstigt wird.

Zusätzliche Zehen würden laut ihrer in den "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlichten Studie die Füße unnötig schwer machen, zur Gesamtstabilität aber nur wenig beitragen. Letztendlich bescherte diese Entwicklung den Pferden höhere Laufgeschwindigkeiten. Für die nötige Stabilität benötigte die Evolution allerdings mehrere Millionen Jahre.

Bild nicht mehr verfügbar.

Dem Ursprung der Viren auf der Spur

Wie entstanden die ersten Viren? Mit dieser Frage beschäftigen sich Wissenschafter bereits seit Jahrzehnten, doch eine definitive Antwort steht nach wie vor aus. Einige Thesen basieren auf der Annahme, dass sich Viren aus Bakterien entwickelt haben, andere gehen von einem eigenständigen Ursprung aus. Nun hat ein Forscherteam um Ricardo Cavicchioli von der University of New South Wales (Australien) auf den Rauer-Inseln in der Ostantarktis einen Mikroorganismus entdeckt, der möglicherweise dabei helfen könnte, die Herkunft von Viren zu klären.

Die Forscher fanden in dem zu den Archaeen zählenden Einzeller Halorubrum lacusprofundi R1S1 einen ringförmigen DNA-Abschnitt, der sich unabhängig vom Rest des Mikroorganismus vermehren kann. Das Spezielle an diesem sogenannten Plasmid: Es kodiert auch Gene, mit denen der DNA-Ring eine Hülle ausbildet, was ihm die Möglichkeit eröffnet, die Zelle zu verlassen, um andere Archaeen zu infizieren. Diese im Fachmagazin "Nature Microbiology" präsentierten Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass sich Viren, die ganz ähnlich funktionieren, nicht eigenständig, sondern erst nach den Bakterien und Archaeen entwickelt haben.

Yoda bekommt einen offiziellen Namen

Vor rund sieben Jahren hat ein internationales Biologenteam bei einer Expedition in entlegene Regionen von Papua-Neuguinea über 200 bis dahin unbekannte Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Am photogensten erwies sich dabei eine Fledermausart, die aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dem Jedi-Meister aus der Star-Wars-Reihe von den Wissenschaftern den Spitznamen Yoda erhielt. Nun hat die Yoda-Fledermaus auch einen offiziellen Namen erhalten, wie Nancy Irwin von der University of York in den "Records of the Australian Museum" berichtet: Nyctimene wrightae. Die Spezies zählt zu einer Gruppe früchtefressender Fledermäuse, die ausschließlich in Südostasien, Australien und Ozeanien vorkommt.

Bild nicht mehr verfügbar.

Ungesundes Trinkwasser im antiken Pompeji

Ehe die Stadt im Jahr 79 bei einem Ausbruch des Vesuv für 1.700 Jahr unter einer dutzende Meter dicken Schicht aus Asche und Bimsstein verschwand, war das römische Pompeji am Golf von Neapel eine blühende kleine Metropole, in der die Reichen und Schönen von Rom in ihren luxuriösen Villen gerne die sommerliche Landluft schnupperten. Ganz so gesund dürfte der Aufenthalt in Pompeji allerdings doch nicht gewesen sein, wie nun Wissenschafter um Kaare Lund Rasmussen von der Universität von Süd-Dänemark herausgefunden haben. Sie analysierten Wasserleitungen aus Blei und entdeckten dort hohe Konzentrationen des giftigen Schwermetalls Antimon.

Das Blei selbst dürfte zwar dem Wohlbefinden der Römer auch nicht gerade zuträglich gewesen sein, doch jüngste Untersuchungen zeigten, dass die Rohre binnen kurzer Zeit von Kalk ausgekleidet waren, was die weitere Abgabe des Metalls an das Trinkwasser weitgehend unterband. Das traf zwar auch auf das Antimon zu, doch aufgrund seiner wesentlich höheren Giftigkeit war es durchaus geeignet, den Einwohnern von Pompeji schwere Probleme zu bescheren.

"Die Belastungen waren definitiv hoch genug, um bei den Römern zu Gesundheitsschäden zu führen", berichtet Rasmussen im Fachjournal "Toxicology Letters". Das Metall führt selbst bei geringeren Konzentrationen zu Durchfällen, Übelkeit und Erbrechen. Vermutlich litten die Bewohner Pompejis auch an schleichenden Leber- und Nierenschäden. Quelle des Antimons waren zudem nicht nur die Wasserleitungen selbst, sondern auch das Grundwasser der vulkanischen Region.

Zoowelt I

"Meine Güte, du hast aber ganz schön zugelegt!": Im Zoo von London hat dieser Tage wieder das alljährliche große Wiegen und Messen seiner Bewohner begonnen. Mehr als 20.000 Tiere leben im Zoo der britischen Hauptstadt. Vom Gorilla bis zu den Pinguinen müssen fast alle im Lauf des Jahres auf die Waage und an die Messlatte. Besonders wichtig sei es, Größe und Gewicht bei den Jungtieren zu kontrollieren, erklärt der zoologische Direktor Mark Habben. "Sie zu wiegen gibt uns die Möglichkeit zu bestimmen, ob sie richtig wachsen."

Zoowelt II

Bei manchen Tieren ist das nicht ganz einfach. Oder wer wäre furchtlos genug, dem Gorillaweibchen Mjukuu hier die Messlatte persönlich hinzuhalten. Doch die Pfleger haben einige Tricks parat: Pinguine werden beim morgendlichen Aufreihen zum Frühstück über eine Waage gelotst, den Löwen wird das Futter in Bäume gehängt, damit sie sich vor einem Maßstab aufrichten müssen. Die gesammelten Daten werden dann in ein digitales System eingespeist und mit anderen Zoos geteilt.

Zoowelt III

Zum Abschluss haben wir noch eine kleine Zoogeschichte, die wir Ihnen keinesfalls vorenthalten wollen: In einem israelischen Tierpark hat eine Schopfmakakenäffin (Macaca nigra) ein Hühnerküken adoptiert, das sie pflegt als wäre es ihr eigenes Kind. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Äffin im Ramat Gan Safari Park bei Tel Aviv das Vogeljunge wie ein Baby im Arm hält und mit sich herumträgt. Die Tierpfleger hatten sich zunächst Sorgen um das Küken gemacht. Doch schnell stellte sich heraus, dass dazu kein Anlass besteht: Das Küken hat zwischendurch von allein das Affengehege verlassen und sei dann wieder zu Äffin Niv zurückgekommen.

Teil des Pflegeprogramms für das Küken seien Streicheln und Reinigung des Gefieders. Nachts nimmt die zehnjährige Äffin, die noch keine eigenen Jungen hat, den Vogel mit ins Affenhaus und bringt ihn morgens wieder ins Freie. "Wenn sie Gefahr wittert, rennt sie zu ihm und nimmt ihn auf den Arm", berichten Mitarbeiter des Zoos. Nivs Mutter, die ebenfalls im Gehege lebt, verhalte sich dagegen eher gleichgültig dem Vögelchen gegenüber, "wie eine lieblose Großmutter". (tberg, red, 27.8.2017)