Wien – Eine Gruppe von Wanderern hat sich oben auf dem Berg verirrt. Der Bergführer findet den Weg zur Hütte nicht, sondern leitet die Gruppe im Zickzackkurs. Unbeirrt motiviert er aber immer mehr Wanderer dazu, ihm zu folgen.

Mit diesen Worten hat der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn vor kurzem die Eurozone beschrieben. Die Wanderer, das sind die Euroländer. Sie haben den schlimmsten Teil der Krise überstanden. Doch die drängendsten Probleme im Währungsraum bleiben ungelöst, etwa die Frage, wie wirtschaftlich schwächere Staaten im Süden mit dem Rest mithalten sollen.

Der Bergführer Juncker

Der Bergführer ist Jean-Claude Juncker. Trotz aller Turbulenzen drängt er weitere EU-Länder darauf, der Eurozone beizutreten, so wie vergangene Woche im Zuge seiner Rede zur Lage der Union. Juncker sprach damit insbesondere die Osteuropäer, die Polen, Ungarn, Tschechen, Rumänen, Bulgaren und Kroaten an.

Für Sinn ist der Vorstoß des Kommissionspräsidenten eine Verschwendung von Energien in einem heiklen Moment für die Union. Der STANDARD wollte herausfinden, ob andere Ökonomen ähnlich denken – und hat sich bei Experten aus der Region umgehört. Das Resümee: Mit zwei Ausnahmen spricht derzeit bei den betroffenen Staaten einiges dafür, die Finger vom Euro zu lassen.

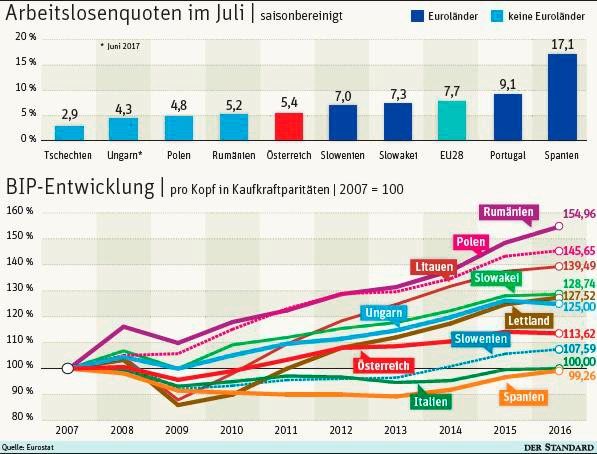

Ein Argument lautet, dass die drei wirtschaftlich bedeutendsten Länder in der Region, Polen, Tschechien und Ungarn, in den vergangenen Jahren mit ihren eigenen Währungen gut gefahren sind. Alle drei Staaten verfügen über eine starke Industrie. Tschechien und Ungarn haben sich als Standorte für Automobilzulieferer etabliert.

Die Arbeitslosigkeit ist zudem extrem niedrig, die Löhne legten zuletzt ansehnlich zu. Die Leistungsbilanzen sind positiv, die Staaten exportieren also mehr, als sie importieren.

Flexibilität als Vorteil

Der polnische Ökonom Leon Podkaminer, der am Wiener Wirtschaftsinstitut WIIW forscht, schreibt diesen Erfolg zu einem großen Teil den flexiblen Währungen der Länder zu.

Zloty, Forint und tschechische Krone verloren gegenüber dem Euro nach Ausbruch der Krise stark an Wert. Beim Forint waren es 2008 gut 40 Prozent. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, weil im Inland hergestellte Maschinen und Pkws für ausländische Käufer dramatisch billiger wurden. "Mit dem Euro würden die Länder die Flexibilität verlieren", so Podkaminer.

Die große Frage für ein Land, das den Euro einführen sollte, lautet, ob man mit Deutschland mithalten kann, sagt der Ökonom. Ungarn, Polen und Tschechien können das heute, die Löhne sind im Vergleich zu Deutschland niedrig, der Euro würde daran zunächst nichts ändern. "Aber was, wenn mit der Zeit die Löhne im Osten stärker steigen als in Deutschland?" Genau diese Entwicklung sei auch Südeuropa zum Verhängnis geworden.

Der Fall Slowakei

Zumal Podkaminer abseits der Risiken wenig Vorteile im Euro sieht: Firmen wie Touristen koste der Geldumtausch wenig. Die baltischen Staaten, allen voran Lettland, hatten selbst mit einer schweren Krise zu kämpfen. Auch, wenn sie sich inzwischen erholt haben, seien sie kein Vorbild, so der Ökonom. Das einzige Land, das eine wirtschaftliche Transformation durchmachen musste und mit dem Euro durchgehend gut gefahren ist, sei die Slowakei. Podkaminer: "Eine Ausnahmeerscheinung."

Der auf Südeuropa spezialisierte Ökonom Wladimir Gligorow sieht zwei Länder, die sehr wohl in Richtung Euro marschieren sollten: Kroatien und Bulgarien. Beide haben die Weichen früh auf Euroeintritt gestellt und ihre Währungen an den Euro gekoppelt. Kroatien kämpfte mit einer langen Rezession, was dadurch befeuert wurde, dass die Landeswährung Kuna als überbewertet galt.

Doch das ist vorbei. Um vom Eurokurs abzukehren und einen Vorteil daraus zu haben, müssten Kroatien und Bulgarien ihre Währungsanbindung aufgeben. Das hätte laut Gligorow einen hohen Preis. Die Auslandsschulden der Banken und des Staates wurden großteils in Euro aufgenommen. Verfällt die Währung, bekommen das beide Staaten das also stark zu spüren. Für eine Kurskorrektur sei es daher zu spät.

Politische Stabilität

Ein möglicher Vorteil im Euro sind niedrige Zinsen, sagt Gligorov. Schwellenländer müssen ihre Zinsen traditionell höher halten, um Investoren anzulocken. Das kann zu einem Wachstumshindernis werden. Doch aktuell sind die Zinsen auch im Osten extrem niedrig. Für absehbare Zeit spricht nichts dafür, dass sich das drastisch ändert, das Zinsargument könnte freilich in Zukunft noch einmal relevant werden.

Der Ökonom Sandor Richter sieht schließlich weniger wirtschaftliche als politische Argumente, die für den Euro sprechen. Unter dem rechtskonservativen Premier Viktor Orbán hat sich sein Heimatland Ungarn deutlich von Brüssel entfernt – sogar Diskussionen über einen EU-Exit sind aufgeflammt. "Mit der Euro-Einführung würde Ungarn enger an die EU gebunden werden. Ein Austritt aus der EU wäre dann de facto undenkbar." (András Szigetvari, 21.9.2017)