Tremé, der Name hat Klang. In Tremé, dem ältesten schwarzen Viertel Amerikas, gleich hinterm berühmten French Quarter, liegen die tiefsten Wurzeln des Jazz. Als David Simon, einer der besten Erzähler des amerikanischen Fernsehens, einen Schauplatz suchte, um den schwierigen Neubeginn im sturmverwüsteten New Orleans zu dokumentieren, fiel die Wahl auf Tremé. Stark im Kommen, gleichwohl ursprünglich geblieben, so ungefähr werben die Tourismusvermarkter heute für die Wiege des Jazz. Nur die Tafeln, die Bill Terry an den schmiedeeisernen Zaun vor seiner Kirche gehängt hat, passen nicht so recht ins folkloristische Bild. Man könnte sogar sagen, dass sie ein Störfaktor sind.

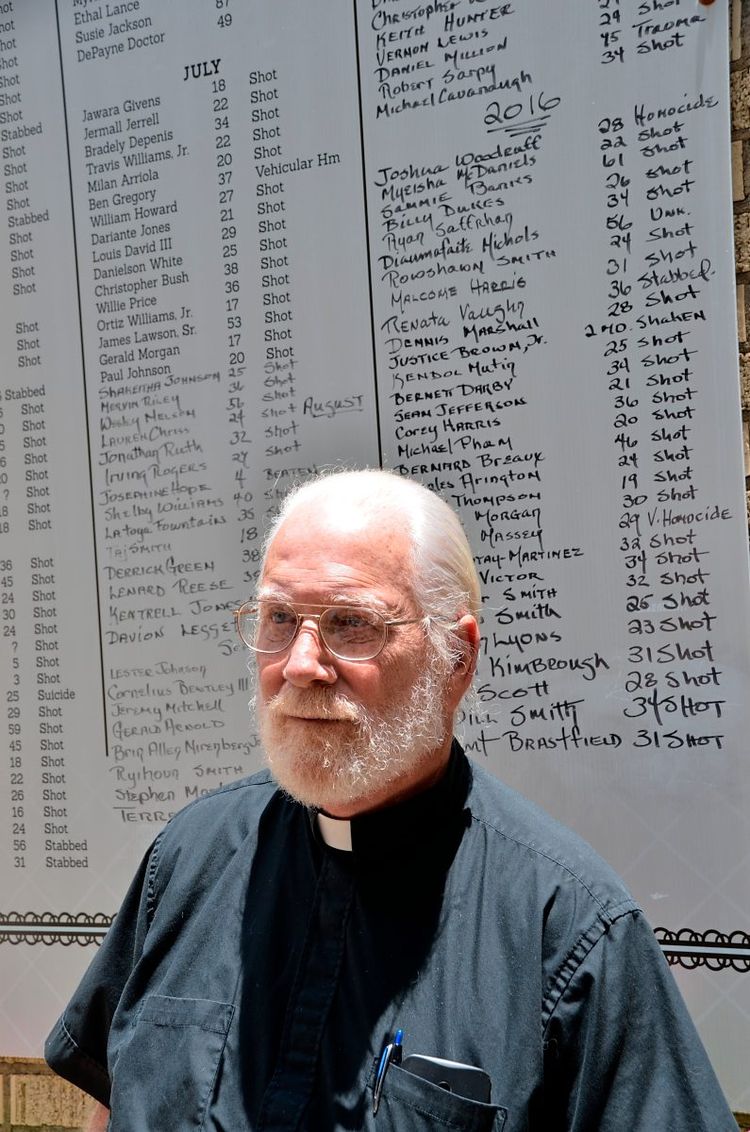

Es sind Mahnmale für die Opfer des Schusswaffenwahns, jede um die zwei Meter hoch, eng beschrieben mit den Namen von Getöteten. Ständig fügt Terry, der Pfarrer der St. Anna’s Episcopal Church, neue Namen hinzu, Namen aus ganz New Orleans. Anfangs ließ er sie eingravieren, aber das dauerte zu lange, zu schnell wurde die Liste länger und länger. Inzwischen schreibt er sie mit dickem, wasserfestem Filzstift auf die Tafeln. Links der Name, daneben das Alter, rechts, wie jemand ums Leben kam. Sam Syson, 17, erschossen.

Eine Zeit lang habe es so ausgesehen, als bekomme die Stadt die Gewalt nach und nach in den Griff, sagt Terry und fährt sich mit der Hand durch den Pferdeschwanz, zu dem er sein langes Haar zusammengebunden hat. New Orleans erholte sich von den Folgen Katrinas, des Hurrikans, der die Dämme brechen ließ und ganze Wohnviertel unter Wasser setzte. "The Big Easy", wie ein Magnet zog und zieht es junge Amerikaner an, die sich erproben wollen in einem Milieu, das sich einerseits karibisch entspannt anfühlt und sich andererseits in rasantem Tempo ändert.

"Statistiken nehmen den Opfern das Gesicht"

Es ist eine Erfolgsgeschichte, aber sie ändert nichts daran, dass es Ecken der Stadt gibt, in denen sich gar nichts ändert, jedenfalls nicht zum Besseren. Die Zahl der Mordopfer steigt wieder. Im vorigen Jahr lag sie bei 175, der höchste Wert seit 2012. In diesem Jahr wird die Kurve weiter nach oben gehen, fürchtet Terry. Und schiebt hinterher, dass er mit Statistiken eigentlich wenig anfangen kann. "Ich weiß, Zahlen sind hilfreich, aber sie nehmen den Opfern auch das Gesicht. Ich will die Namen der Anonymität der Statistik entreißen." 175 Tote in einem Jahr, wem gehe das schon unter die Haut? Aber wenn er zum Beispiel den Namen Corey Harris an der Tafel lese, dann gebe es auch eine Geschichte dazu. Corey Harris, 36, erschossen.

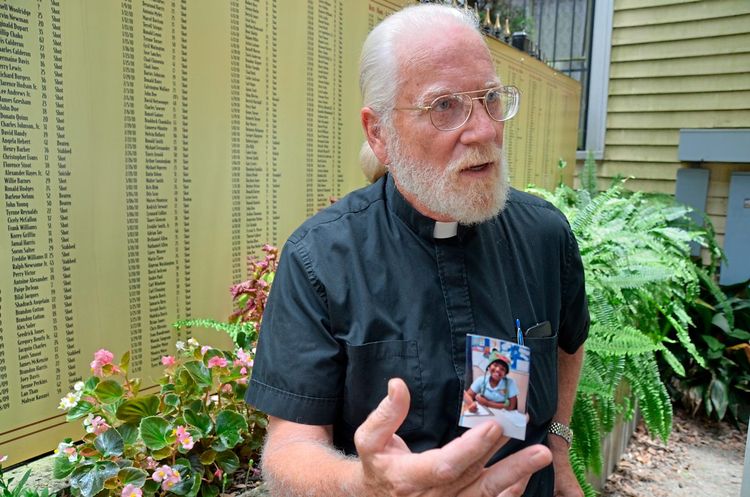

Harris war Drogendealer, er wurde überfallen, als er mit 3000 Dollar in der Tasche unterwegs zu einer Bank war, um Rechnungen zu bezahlen, die Miete, Strom, Telefon. Wie eben einer bar zahlt, der kein Konto besitzt. Vermeintliche Freunde hätten dem Mann eine Falle gestellt, erzählt Terry. Nun versucht er Harris‘ Witwe davon zu überzeugen, dass sie sich kein zweites Mal mit einem Drogenhändler einlassen sollte. "Es geht darum, dass wir den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen, wenigstens in dieser einen Familie." Ein Foto von Harris‘ Tochter Darrielle trägt der Geistliche in seiner Geldbörse bei sich. Wie einen Talisman.

An jedem Sonntag lesen sie beim Gottesdienst in St. Anna’s Church die Namen der Toten, nicht nur die der Ermordeten von New Orleans, auch die der amerikanischen Polizisten, die in der Woche davor im Dienst ums Leben kamen, egal, wo. "Ich will nichts im Unklaren lassen. Ich will dass die Leute dieses Wort hören: erschossen", sagt Terry. "Tyrone Matthews, 23, erschossen." Einmal im Monat marschieren sie mit Rosen zum Hauptquartier der Polizei, eine Rose für jeden Verstorbenen.

Angefangen hat es im Juli 2005, im Monat vor Katrina. Im Fernsehen liefen die Abendnachrichten, von einer Schießerei war die Rede, Terrys Frau wollte wissen, wo genau es passiert war. "Mach dir keine Sorgen, nicht in unserem Viertel", erinnert sich der Kirchenmann, habe er geantwortet. "Und in derselben Nacht fielen Schüsse in unserer Straße." Wie von Sinnen sei er hinausgerannt, auf einem Parkplatz habe ein junger Mann gelegen, leblos, neben ihm, völlig aufgelöst, seine schreiende Freundin. Am nächsten Morgen begann Terry, Namen der Opfer der Gewalt in ein Heft einzutragen. Daneben klebte er Zeitungsausschnitte, meist waren es Kurzmeldungen, nach ein paar Tagen vergessen, wenn man sie nicht sammelte. Zwei Jahre später hängte er die erste Tafel an seinen Kirchenzaun.

"Weil die Schüsse Routine sind"

Eine schlichte Gedenkstätte sollte es werden, so schlicht wie das Vietnamkriegsmemorial in Washington, wo auch nur Namen auf einer Mauer aus schwarzem Granit stehen. Im Laufe der Zeit wurde daraus eine Art Schrein – für Leute, die wissen, dass sich die Stadt New Orleans sonst kaum für ihre Getöteten interessiert. "Weil die Schüsse Routine sind", sagt Terry, "und weil sich die meisten damit abgefunden haben". Einmal, erzählt der Pastor, offenbarte ihm die Mutter eines toten Burschen, sie habe nicht mehr geglaubt, dass außer ihr noch jemand um ihren Sohn trauere. Die Worte hätten ihn aufgewühlt. Im Grunde habe die Frau ja gesagt, dass ihr Sohn in den Augen der Gesellschaft ein Wegwerfartikel gewesen sei. "Aber bitte", sagt Terry, "zeichnen Sie mich jetzt nicht als diesen pazifistischen Prediger, der Waffen verdammt."

In Wahrheit ist er ein Mensch voller Widersprüche, so widersprüchlich, wie sich Amerika mit dem Thema Waffen beschäftigt. Seine Eltern stammen aus New York, er wuchs in New Orleans auf, aber Leute wie er gelten im Süden noch immer als Yankees. Er mag Warren Buffett, den Milliardeninvestor, erstens, weil Buffett Erfolg hatte, zweitens, weil er versprach, sein Vermögen zu 99 Prozent zu verschenken. Er mag aber auch Bernie Sanders, den linken Wahlkampfrivalen Hillary Clintons, der die wachsende soziale Ungleichheit zum Thema machte, eine Kluft, die Terry pervers nennt. Dabei war er mal ein Konservativer, ein Fan des alten George Bush. Für Lloyd’s of London versicherte er Schiffe, ehe ihn eine familiäre Tragödie den Beruf wechseln ließ. Seine Tochter nahm sich im Teenageralter das Leben, worauf sich der frühere Theologiestudent wieder der Kirche zuwandte.

"Ich mag Waffen"

Es sei nicht so, dass er Waffen hasse, sagt Terry und zählt auf, was alles in seinem Waffenschrank steht. Zum Beispiel sechs Schrotflinten, die meisten mit Hingabe gepflegte Erbstücke. Oder die Smith & Wesson, mit der sein Großvater im Ersten Weltkrieg kämpfte. Vier Jahre diente der Geistliche – "Ich bin sehr stolz darauf" – bei der Kriegsmarine. An jedem Thanksgiving-Fest im November geht es zum Tontaubenschießen, alte Familientradition. Damit das mit dem nichtpazifistischen Pfarrer restlos klar wird, läuft Terry zu einer Vitrine in seinem Empfangszimmer und greift sich einen alten Marine-Säbel, grinsend den Piraten spielend. "Ich mag Waffen. Was ich nicht mag, ist die Symbolik, mit der wir sie überladen."

"Wir tun so, als wären wir noch immer Cowboys"

Waffen zum Freiheitssymbol zu verklären, wie es die Flintenlobbyisten der National Rifle Association (NRA) tun, das geht dem Pfarrer gegen den Strich. "Wir tun ja so, als wären wir noch immer Cowboys. Als wäre ein jeder von uns ein zweiter John Wayne." Freie Bürger, die sich, wenn es denn sein muss, gegen einen Tyrannen zur Wehr setzen, und am Ende siegt Lady Liberty – so ungefähr predigt es die NRA. So regelt es der zweite Zusatzartikel der Verfassung, den die Waffennarren, so sieht es Terry, zu einem Freibrief für absurde Exzesse umdeuten.

Das mit den freien Bürgern, sagt der 66-Jährige, sei ein zweischneidiges Schwert. Gewiss, der Individualismus sei Amerikas Stärke, ohne ihn wären die großen Sprünge nicht denkbar gewesen, all die Erfindungen und Neugründungen, die das Land zu einer Wirtschaftsmacht werden ließen. Und gerade New Orleans habe es auf die Spitze getrieben mit dem Individualismus. Durch eine Kultur, die das kreative Chaos feierte, ohne sich um Regeln zu scheren. Mit dem Jazz habe man sämtliche Regeln der klassischen Musik gebrochen, in der Küche Wurst und Meeresfrüchte zu einem Eintopf verrührt, "und beim Trauerzug laufen die Leute tanzend hinter einer Blaskapelle her, ohne irgendwen um Erlaubnis zu bitten."

"Es macht keinen Sinn"

Aber die Knarre zum Symbol dieser großen amerikanischen Freiheit zu verklären, das fordert seinen Widerspruch heraus. Es geschehe ja in einem Land, dessen Autofahrer sich widerspruchslos ans Tempolimit halten, selbst wenn auf manchen Autobahnabschnitten nicht schneller als 55 Meilen pro Stunde gefahren werden darf. 55 Stundenmeilen und weitgehend uneingeschränkter Waffenbesitz, wie beides zusammengehe? "Sie wollen, dass ich darin einen Sinn erkenne. Es macht keinen Sinn", antwortet Terry.

Nur hat er die Hoffnung aufgegeben, dass sich sobald etwas ändert an den Vorzeichen der Waffendebatte, die nach dem Massenmord in Las Vegas wieder hochkocht. Daran, dass eine lautstarke, gut organisierte Minderheit die Politik im Namen John Waynes und der Cowboy-Freiheit in Schach hält. Schon unter den Demokraten war es schwer, unter den Republikanern, mit Donald Trump im Weißen Haus, werde es noch viel schwerer. Allein eine mächtige Bürgerbewegung, glaubt Terry, könnte so etwas eine Wende bewirken. Eine Bewegung mit ähnlich langem Atem, wie ihn die Bürgerrechtler um Martin Luther King hatten. Vielleicht seien seine Tafeln an der Esplanade Avenue ein kleiner Anfang, aber Illusionen mache er sich keine. "Es reicht nicht, dass wir nach einem besonders schockierenden Amoklauf drei Monate lang protestieren. Wir müssen länger durchhalten."

Fürs Erste sucht Terry Spender für eine Schule, eine private, auf dem Glauben beruhende, zunächst mit maximal 60 Schülern in den Klassenzimmern. Doch um gute Lehrer bezahlen zu können, müsste er deutlich mehr an Spenden auftreiben, als es zurzeit der Fall ist. "Wenn mir Mercedes eine Million Dollar gibt, nenne ich meine Schule Mercedes-Benz-Schule, ist mir völlig egal", bringt er es, ganz der Pragmatiker, schmunzelnd auf den Punkt. Er würde von jedem Geld nehmen, von einem Casino, von Prostituierten, von Trump. Hauptsache, sechzig Kinder könnten den Teufelskreis verlassen, sagt Terry. "Hauptsache, ihre Namen landen nicht auch noch auf meinen Tafeln." (Frank Herrmann aus New Orleans, 9.10.2017)