Sie waren der Grund, warum sich vor 30 Jahren in vielen Haushalten plötzlich Homecomputer wie der C64 oder dessen größere Schwester Amiga fanden: sogenannte "Raubkopien" von Spielen und anderer Software. So war es damals üblich, einige hundert kopierte Programme zu besitzen, und die wenigsten Besitzer hatten deswegen ein schlechtes Gewissen. Beschafft wurden sie in aller Regel entweder durch Tausch in der Schule, oder man bestellte Disketten zu Billigpreisen bei windigen Händlern, die ihr Angebot mittels Kleininseraten in Zeitschriften anboten – dem Darknet der 1980er-Jahre.

Ein gutes Geschäft für die Magazine

Für Spielezeitschriften der damaligen Zeit waren diese Inserate ein gutes Geschäft, da sie für viele Leser ein guter Grund waren, sich die Hefte zuzulegen. Dementsprechend druckten sie über Jahre auch fleißig ab, was ihnen ihre Leser zuschickten. Natürlich gegen eine Gebühr. Darunter war auch Eindeutiges wie "Contact us for new Stuff for C64" oder "Ihr sucht Amiga-Software?".

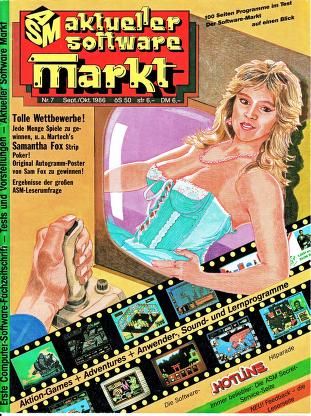

In Österreich waren besonders Magazine aus Deutschland populär, die in fast jeder Trafik zu kaufen waren. Etwa der "Aktuelle Softwaremarkt" ("ASM"), dessen einstiger Chefredakteur Manfred Kleimann 2005 in einem Interview sehr offen über diese Inserate sprach: "Der Kleinanzeigenteil war für mich fast immer wichtiger als die 1/1-Seiten der Software-Distributoren. Es gab halt immer etwas für die sogenannte 'Provinz'; Vorläufer von Amazon, die gerade die User (meist günstig) beliefern konnten."

Prompte Lieferung

Wurden die Händler per Brief angeschrieben, dann bekam man eine via Nadeldrucker ausgedruckte seitenlange Liste des Angebots zugeschickt – natürlich samt den Preisangaben. Hauptsächlich fanden sich darauf Spiele, die im offiziellen Handel ein Vielfaches kosteten oder überhaupt nicht zu haben waren. Besonders in Österreich war es bis Mitte der 1980er-Jahre überhaupt schwierig, manche Software legal zu bekommen. Manche Nutzer wussten nicht einmal, dass man Software auch legal erwerben konnte, da es "am Land" weder Shops noch Elektroketten gab.

Das restliche Prozedere war einfach: Man steckte die Bestellung samt Geldscheinen in einem Brief und schickte ihn an die im Inserat angegebene Adresse. Da viele dieser Softwarehändler von diesem Verkauf lebten, wurde meist auch prompt (binnen weniger Tage) geliefert und nur selten gingen Briefe auf dem Postweg verloren. Die Dealer schützen sich, indem sie Postfächer nutzen oder sich die Briefe in Postämter (Kennwort: "Postlagernd") schicken ließen. In Deutschland wurden Postlagerkarten genutzt.

Subkultur der Cracker und Kopierer

Deren Software kam meist aus den USA oder Skandinavien. Dort hat sich eine Subkultur der Cracker und Kopierer gebildet, die Spiele über Mittelsmänner direkt von Softwarefirmen bekamen, den zugehörigen Kopierschutz entfernten ("gecrackt") und sie dann weiter verteilten. Meist wurden die Spiele mit eigene Intros versehen, wo gezeigt wurde, was man als Programmierer auf den Kasten hat. Für viele Computer-Nutzer in Österreich und Deutschland hatte es auch einen gewissen Charme, Kontakte ins Ausland zu unterhalten. Besonders begehrt waren jene in den USA, wo Spiele meist zuerst veröffentlicht wurden.

ASCII-Code

Nach einigen Jahren war dieser Handel den Spieleherstellern und legalen Händlern mehr als ein Dorn im Auge und Ende der 1980er-Jahre war dann Schluss mit lustig: Behörden wurden eingeschaltet oder Zeitschriften unter Druck gesetzt, indem mit einem Inseratenboykott gedroht wurde. Vereinzelt wurden einige der Händler in Deutschland auch zu Geldstrafen verurteilt. Nach und nach verschwanden so die Inserate aus den Zeitschriften.

Einige Zeit hielten sich aber noch Anzeigen, die ihre Angebote hinter ASCII-Zeichen versteckten und es so schafften, weiterhin gedruckt zu werden. Allerdings konnten auch nicht alle potenziellen Käufer diesen Code "knacken". In Österreich konnte über Kleinanzeigenzeitschriften, wie Bazar oder Fundgrube, Kontakt mit Händlern aufgenommen werden.

Mit der Verbreitung des Internets waren die Kleininserate Geschichte. In den 1990er-Jahren traten Wsogenannte Warez-Seiten, die es ermöglichten kopierte Software gleich online zu bestellen, an ihre Stelle – bis Tauschbörsen wie Kazaa oder Morpheus starteten. (Markus Sulzbacher, 21.1.2018)