Noch vor zehn Jahren hätte man irische Schadenfreude erwartet angesichts des Schlamassels, das die Briten für sich selbst angerichtet haben. Doch seit dem Schockresultat der britischen Brexit-Abstimmung übt sich die irische Regierung in Vermittlung und Beschwichtigung. Ausgerechnet die Iren wollen, dass man die Briten mit Samthandschuhen anfasse. Ausgerechnet die Iren erklären den anderen 26 Ländern nun am Brüsseler Konferenztisch, wo die Briten jetzt verletzlich sind.

Es war der irische Premierminister Enda Kenny, der seinen Amtskollegen diese Woche die Sorgen der schottischen Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon ausrichtete, sie wolle nicht gegen den Willen ihrer Wähler aus der EU befördert werden. Denn die keltischen Vettern verstehen sich; als Schottland 1999 seine erste eigene Regierung nach knapp 200 Jahren erhielt, eröffnete die irische Regierung gleich ein Konsulat in Edinburgh.

Schwieriger ist es mit den Engländern. Niemand mag sie wirklich auf dieser Inselgruppe, dafür gibt es einfach zu viele, dafür ist die Geschichte allzu blutig. Typischerweise sind es schottische und irische Stimmen, die das Ergebnis der Brexit-Abstimmung mit schonungsloser Klarheit deuten: Es handle sich, heißt es da, schlicht um eine Rebellion des englischen Nationalismus, der bisher in Ketten lag und schamvoll unterdrückt wurde.

Engländer dominierten

Seit Schottland, Wales und Nordirland sich selbst verwalten, namentlich aber, seit die Schotten vor zwei Jahren die Loslösung erwogen, funktioniert der alte Trick nicht mehr: Die Engländer – inzwischen 54 von 64 Millionen Briten – machten sich nie die Mühe, zwischen Briten und Engländern zu unterscheiden. Sie dominierten, ihre Wertvorstellungen sollten den Gesamtstaat prägen. Was ja auch lange Zeit galt. Doch die Andersartigkeit der keltischen Vettern ist immer schwerer zu leugnen, folglich brauchen die Engländer eine eigene Identität. Und neue Identitäten, sagte der frühere irische Premierminister John Bruton unlängst, definieren sich am liebsten gegen etwas anderes. Ehrlich räumte er ein, dass sich die Iren selbst lange Zeit als Nicht-Engländer definiert hätten. Die Engländer, fuhr er fort, verstünden sich eben jetzt als Gegenbild zum europäischen Kontinent. Ausgerechnet das Land, das 1939 zum Schutze Polens in den Krieg gezogen war und 1914 für das kleine Belgien, wende sich jetzt von Europa ab, weil Polen und Belgier friedlich in England arbeiten wollten. Er, Bruton, halte das für eine Regression, "einen Rückschritt, nicht ins 19., sondern ins 17. Jahrhundert". Solche Analysen kann man in den in London gedruckten Zeitungen nicht lesen.

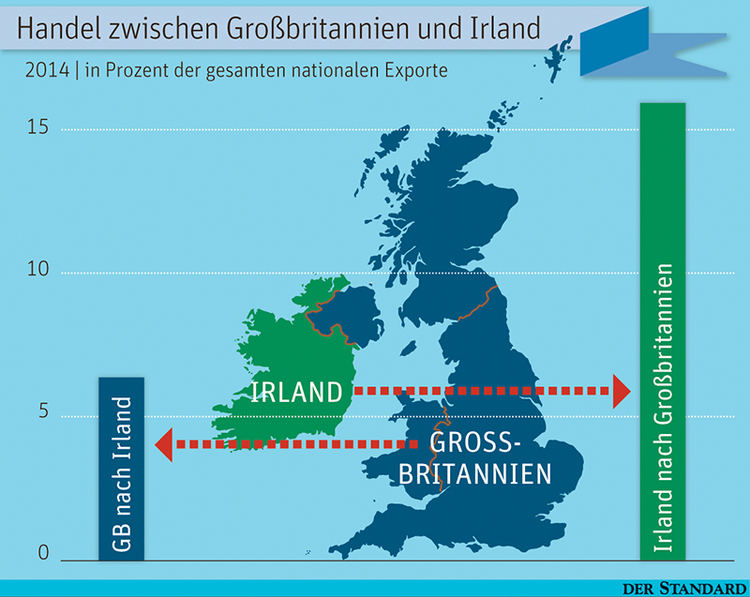

Doch Camerons tollkühner Ritt auf dem Tiger des englischen Nationalismus ist bekanntlich missglückt. Die Iren sind darüber befremdet, möglicherweise beleidigt, bestimmt aber besorgt. Als die beiden insularen Nachbarstaaten 1973 endlich der Europäischen Gemeinschaft beitraten, waren noch über sechzig Prozent der irischen Exporte für den britischen Markt bestimmt.

Wichtige zwanzig Prozent

Das ist seither auf unter zwanzig gesunken, doch es sind wichtige zwanzig: Es handelt sich überwiegend um Nahrungs- und Genussmittel, also Fleisch, Milch, Fertigmahlzeiten, Whiskey. Diese Produkte werden zwar weitgehend von multinationalen Firmen hergestellt, aber es handelt sich um irische Multis, im Gegensatz zum Rest der riesigen Exportbranche, die ganz im Besitz ausländischer Firmen ist. Wenn sich also die britische Kauflust auch nur geringfügig verändert, beispielsweise, weil die Briten neuseeländisches Lamm oder brasilianisches Rindfleisch billiger einkaufen können, dann kriegen die Iren Fieber.

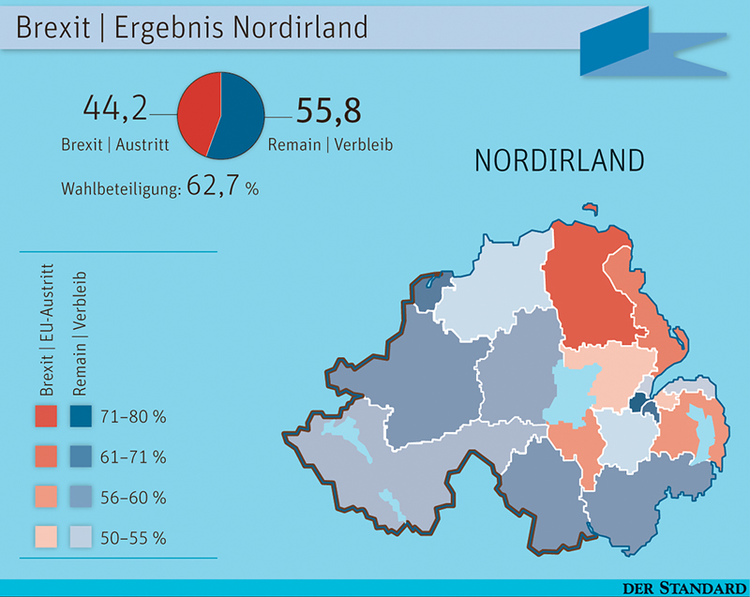

In Nordirland verhält sich die Sache umgekehrt: Auch dort sind die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelbranche wichtig, aber irische Firmen dominieren den Markt. Sonst hat Nordirland ja nicht viel zu bieten: Die britische Provinz bleibt, auch 18 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen, hoffnungslos staatslastig und produziert ein Staatsdefizit in der Höhe von jährlich zehn Milliarden Pfund. So viel überweist der englische Südosten jährlich netterweise nach Belfast. Wie lange noch?

Einig sind sich beide Teile der Insel in ihrer Besorgnis über eine neue Grenze. Heutzutage kann man diese ja nicht sehen. Seit 1922, seit die heutige Republik blutig aus dem Königreich ausschied, gibt es eine breit definierte Freizügigkeit. Noch der britische Ireland Act von 1949 stellte lakonisch fest: "Die Republik Irland wird nicht als Ausland behandelt." Dafür waren und sind die persönlichen und verwandtschaftlichen Bande einfach zu eng. Millionen von britischen Bürgerinnen und Bürgern haben irische Vorfahren. Im Referendum durfte rund eine halbe Million irischer Staatsbürger, die in Großbritannien lebt, stimmen.

Überdies hat jeder Nordire und jede Nordirin, die vor 2005 geboren wurden, das Recht auf einen irischen Reisepass. Deshalb bildeten sich in den vergangenen Tagen lange Schlangen vor der irischen Botschaft in London und den irischen Konsulaten: Besorgte Briten wollen einen Fuß in der EU behalten – unter Berufung auf eine längst verblichene irische Großmutter.

Erste Kontakte zwischen irischen und britischen Ministern über die Zukunft dieser Grenze haben bereits begonnen. Selbst in den Jahren des blutigen Nordirlandkonflikts erwies es sich als fruchtlos, die 500 Kilometer lange Grenze wirkungsvoll zu bewachen. Das wird jetzt nicht anders sein. Realistischerweise müsste Großbritannien deshalb künftig alle Reisenden von der Insel Irland als Ausländer behandeln, auch die eigenen Staatsbürger aus Nordirland. Für die nordirischen Protestanten wäre das eine bittere Pille.

Die Verflechtungen sind wohl enger als zwischen zwei anderen europäischen Ländern. So gibt es ein britisches Regiment, das in der Republik rekrutiert, ein Yachtclub in Dun Laoghaire nennt sich unbekümmert weiter "Royal".

In Brüssel treten jetzt die Iren auf die Bremse. Sie wollen jegliche Vergeltung oder Rachsucht vermeiden. Stattdessen betonen sie ihr egoistisches Interesse daran, dass die Briten vorteilhafte Bedingungen erhalten. Denn wenn es den Nachbarn weiter gutgeht, dann profitiert auch Irland. Insgeheim hofft man, dass ein paar internationale Banken den Weg von London nach Dublin finden, um von hier aus weiterhin europäische Märkte zu bedienen.

Die Briten vermissen

Aber gesamthaft sieht man den Brexit als nachteilig. Der irische Botschafter in London, Dan Mulhall, sagte unlängst, Irland werde die Briten in Brüssel vermissen. Denn trotz ihrer historischen Altlasten vertraten die beiden Regierungen oft ähnliche Interessen. Die Iren durften auf die Hilfe des ungleich größeren diplomatischen Dienstes der Briten im Bedarfsfall zurückgreifen. Jetzt werden sie die einzige Englisch sprechende Nation sein. Es gibt schon Forderungen, die irischen Außenvertretungen bei den kontinentalen Partnern massiv auszubauen, um irische Interessen zu artikulieren.

Bild nicht mehr verfügbar.

Nicht zur Debatte steht indessen die irische EU-Mitgliedschaft. Ähnlich wie Schottland sieht Irland als Kleinstaat die EU nicht als Einschränkung seiner Souveränität, sondern als Hebel, um deren Ausübung wirkungsvoller zu gestalten. Die Engländer dagegen träumen weiterhin von unbeschränkter nationaler Souveränität.

Die tektonischen Platten auf dem britisch-irischen Archipel sind unzweifelhaft in Bewegung geraten. Sollte Schottland die Unabhängigkeit wählen, gerieten die nordirischen Protestanten, die sich ohnehin als Verlierer der Geschichte wähnen, in eine tiefe Identitätskrise. Denn ihre Loyalität für die britische Krone braucht die schottischen Vettern für emotionale Wärme. Die protestantischen Wehrbauern, die Nordirland im 17. Jahrhundert kolonisierten, kamen ja mehrheitlich aus dem schottischen Tiefland. So hat das Ergebnis des Brexit-Referendums unerwartet auch die irische Wiedervereinigung auf die Tagesordnung gesetzt. Nicht heute oder morgen, aber ganz so undenkbar, wie dies noch vor zwei Wochen erschien, ist die Idee gewiss nicht mehr. (Martin Alioth aus Dublin, 2.7.2016)