Aleš Šteger steigert sich gerne in ein Detail hinein, verdichtet es, tiradenartig sind seine Ausführungen. Mit seinem Logbuch der Gegenwart hat der 43-jährige Autor aus dem slowenischen Ptuj gewissermaßen einen Selbstversuch unternommen.

An vier Orten dieser Welt, zu einer beliebigen Zeit, gab er sich zwölf Stunden Zeit, die Gegenwart abzubilden. Die Bedingungen, die er sich selbst setzte, waren streng genug: Šteger musste sich im öffentlichen Raum aufhalten, durfte keinen Internetzugang haben und keine zusätzlichen Quellen verwenden. "Kurz: kein Betrug, bitte!", ermahnt er sich selbst. Er wolle sich und seine Sprache in eine Situation versetzen, in dem ihm keine andere Möglichkeit bliebe, "als zu reagieren", beschreibt er die Aktion. Er wolle Literatur schaffen, die sich dem Geplanten und dem Zufälligen entziehe.

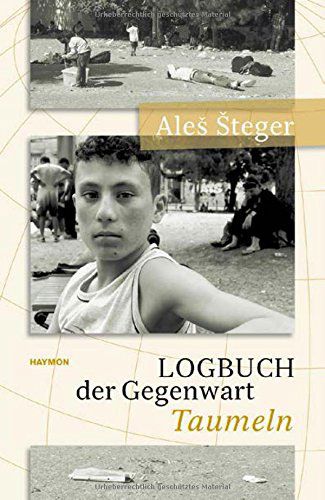

Deshalb ist Stegers Buch, das mit fotografischen Momentaufnahmen bebildert ist, so etwas wie ein Schnappschuss geworden. So rasant diese Texte auch sind, immer wieder tauchen Sätze auf, die aus einer langsamen Erzählung zu kommen scheinen: "Menschen wachsen Wolken vor dem Mund mit jedem Atemzug", schreibt Šteger etwa über die Demonstrationen am 21. Dezember 2012 in Ljubljana. Viele Slowenen gingen damals auf die Straße, um gegen ein Geflecht aus politischen und finanziellen Interessen zu protestieren, das die politische Klasse prägte. Der Autor scheint aus der eigenen Langatmigkeit ausbrechen zu wollen.

Er schreibt öffentliche Briefe an Besen und Müllsäcke und setzt sich mit der verloren gegangenen Rolle des Dichters als gesellschaftliches Korrektiv in seiner Heimat auseinander. "Vor zwei Jahrzehnten wurden die Dichter durch die Faulheit gefangen", resümiert er. "Wer hat ihnen die Idee eingepflanzt? Der Engel der Überheblichkeit?" Eigentlich beschreibt er das Ende einer Übergangszeit – Slowenien ist in der Mitte Europas fest verankert. Dabei ist er durchaus witzig, etwa wenn er die Kleinheit des Landes und damit einhergehende Verbundenheit der Slowenen beschreibt: "Es war einmal eine Zeit, da gab es eine Bruderschaft der Dichter. Sicher bedeutete das nicht, dass alle Dichter Blutsverwandte waren, wobei das ja in unserem Land häufig auftreten kann."

Šteger bleibt im Selbstversuch-Modus. Seine zweite Reise führt ihn im Sommer 2013 nach Fukushima, wo er nach den Spuren der Katastrophe sucht, aber hauptsächlich die Reste der medialen Übertragungen, die an ihm hängen geblieben sind, wieder findet. Sein Text besticht durch die Genauigkeit der Beschreibungen: von Gras überwucherte Fahrräder, aufgegebene Reisfelder, der Pinselstrich eines Schriftmalers.

Der Schriftsteller will natürlich auch eine Lehre aus Fukushima ziehen. Er begegnet einem japanischen Mönch, der ihm dabei weiterhilft, indem er eine rigorose Aufklärung aller Entscheidungen fordert, die zu der Verstrahlung führten. "Nur das Wissen darüber, was wirklich geschehen ist, kann die bösen Geister, die unter uns weilen, vertreiben", sagt der Mönch in Stegers Buch.

Spätestens hier wird klar, dass der Autor ein politischer Mensch ist. Er geht mit "unserem Lebensstil" ins Gericht, mit der "Energie-Völlerei", die zu einer "zwischenmenschlichen Völlerei" geworden sei. Gesellschaftskritik, Widerstand und ein geradezu beschwörendes Hoffen spricht auch aus der Reportage aus Mexiko-Stadt im November 2014. Es geht um die Ermordung von 47 Studenten. Der Text ist ein rhythmischer Countdown, Šteger zählt die Toten hinunter und zwischen diesen Ermordeten webt er eine Anklage gegen korrupte Parteien und Geschäftsinteressen. "Korruptomex, Mafiamex, Kleptomex, Bangbangmex ...", zählt er alles Böse auf. Der sprachliche Countdown holt die Leser direkt ins Geschehen.

Aber Šteger ist vor allem ein Poet. Beständig sucht er im Schreiben. Über die Poesie sagt er treffend: "Um sie zu entdecken, muss sie sich selbst durch Entdeckung verändern." Seine letzte Reportage handelt von einem Sonntag Anfang August 2015 auf dem Belgrader Busbahnhof, als tausende Flüchtlinge über die Balkanroute weiter in den Westen wollten. Šteger versucht, die Migranten zu beschreiben, gibt aber mehr über sein eigenes Denken preis – steht damit sehr exemplarisch für die Empfindungen vieler Mittel- und Westeuropäer.

Die Chance, privilegiert zu sein

"Wir alle haben zu viel", schreibt er. "Wir haben zu viel im Vergleich mit den Menschen, die auf dieser Insel vor dem Busbahnhof gestrandet sind." Der Text erzählt von dem Gefühl der Ungerechtigkeit, dem Bewusstsein, durch die Sicherheit, den Reichtum und die Chancen privilegiert zu sein. Šteger kommt dabei zu jenem selbstanklagenden Schluss, zu dem viele reicheren Bewohner Europas kommen. Sein Credo äußert sich in Sätzen wie: "Wir leben in verschiedenen Welten. Und das System braucht die Trennung dieser Welten. Ihr da drüben; wir hier" oder "Ich, meine Nation, wir alle sind für diese Menschen verantwortlich zu machen. Wir sind diejenigen, die sie dazu gebracht haben, alles zu verlieren und schließlich in eine solche Situation zu geraten."

Tiefer geht die Analyse nicht. Sie bleibt an der Kritik des Kapitalismus kleben: "Der Teufel benutzt zur Zeit die gleiche Währung wie Gott – den Euro." Angesichts solcher Selbstbezichtigungen wünscht man sich, dass Šteger wieder weiter weg fährt, vielleicht das nächste Mal aus dem Irak, Afghanistan oder Pakistan bloggt. (Adelheid Wölfl, Album, 3.12.2016)