Genmanipulierte Mars-Astronauten?

"Auf zum Mars!" scheint momentan die Devise in der Raumfahrt zu lauten. An enthusiastischen Projekten mit dem Ziel, Menschen auf den Roten Planeten zu schaffen, mangelt es jedenfalls nicht. Elon Musk beispielsweise will das nach eigenen Angaben bis 2025 zuwege bringen. Die Nasa lässt sich dafür etwas mehr Zeit: 2033 soll es soweit sein. Dafür hat die US-Raumfahrtbehörde nun die ausdrückliche Unterstützung des Kongresses bekommen. Mars One wiederum, eine fragwürdige, als Spielshow konzipierte (Medien-)Initiative eines niederländischen Unternehmers, wollte bereits 2023 den ersten Menschen den Mars betreten lassen. Mittlerweile hat sich der Zeitplan um mehr als ein Jahrzehnt verschoben. Technisch wäre der Transport zum Mars wohl schon jetzt zu bewerkstelligen, doch ob der Mensch eine solche Reise und vor allem den Langzeitaufenthalt auf der Planetenoberfläche körperlich aushält, ist eine andere Frage. Konrad Szocik von der Rzeszów Universität in Polen sieht da jedenfalls vorerst keine Chance.

In seiner nun im Fachjournal "Space Policy" erschienenen Studie argumentiert er, dass weder jahrelange Marssimulationen auf der Erde noch Langzeitbesuche auf der ISS einen Astronauten auf die Strapazen und Gefahren eines Aufenthalts auf dem Mars vorbereiten können. Die tatsächlichen physischen und psychischen Effekte von Isolation, Strahlung, verringerte Schwerkraft und unberechenbare Wetterkapriolen, um nur einen Bruchteil zu nennen, lassen sich demnach heute kaum abschätzen. Eine Möglichkeit zur Überwindung dieser Hürden sieht Szocik in der gezielten genetischen Veränderungen von Menschen zur Anpassung an die geänderten Bedingungen. "Es könnte die einzige Chance für den Menschen sein, Monate oder gar Jahre auf einem Planeten zu überleben, für den wir evolutionär nicht geschaffen wurden", meint der Wissenschafter. Abgesehen von der Frage nach der bloßen Machbarkeit, sei die Manipulation des menschlichen Erbgutes in einem solchen Umfang auch ein bedeutendes ethisches Problem, räumt Szocik allerdings ein.

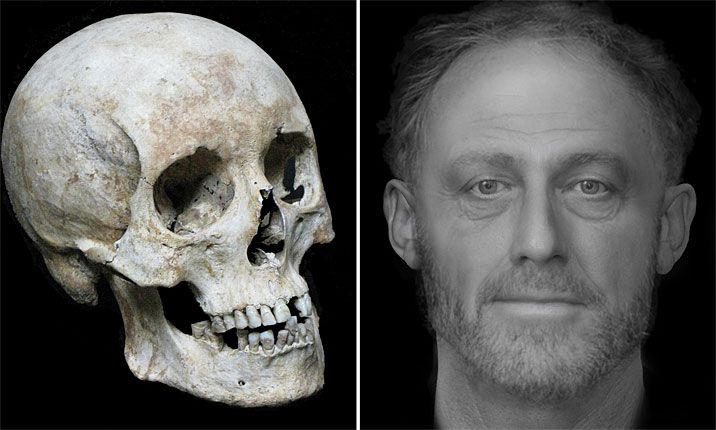

Das Gesicht des Mittelalters

Die Gesichtsrekonstruktion eines Mannes vermittelt einen Eindruck davon, wie Angehörige der einfachen Bevölkerung in England vor 700 Jahren ausgesehen haben. Wie sich zeigt, nicht anders als die Menschen heute. Grundlage der Nachbildung ist ein Schädel von einem Friedhof eines mittelalterlichen Hospitals in Cambridge. Die Begräbnisstätte unter dem Old Divinity School of St John's College wurde zwischen 2010 und 2012 freigelegt und erwies sich nach und nach als größer britischer Friedhof einer Hilfseinrichtung aus dieser Zeit. Die Überreste mit der Bezeichnung "Context 958" gehörten nach Ansicht der Forscher um John Robb zu einer Person, die im 13. Jahrhundert das Hospital of St John bewohnte, eine karitative Einrichtung, die nicht nur Kranke pflegte, sondern auch Hilfsbedürftigen Obdach bot. Das am Computer entstandene Gesicht zeigt einen Mann in seinen 40ern mit einem robusten Knochenbau, an dem sich ein hartes Leben ablesen ließ. Die Zähne und Knochen enthüllten eine überraschend reichhaltige Ernährung auf Basis von Fleisch und Fisch. Dies würde laut Robb darauf hindeuten, dass der Mann einem Beruf nachgegangen war, der ihm zumindest zeitweise Zugang zu diesen Nahrungsmitteln gewährt hatte.

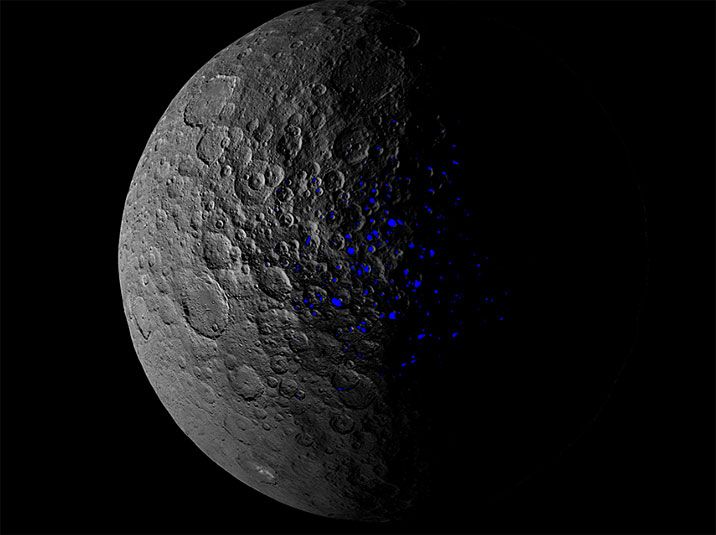

Ceres' kippende Rotationsachse

Der Zwergplanet Ceres mag zwar Hunderte Millionen Kilometer von Jupiter und Saturn entfernt sein, dennoch zerren die Gravitationskräfte der beiden Gasriesen fortdauernd an dem Himmelskörper im Asteroidengürtel. Über lange Zeiträume hat das einen signifikanten Effekt auf die Drehachse von Ceres. Anhand von besonders schattigen Regionen (im Bild blau dargestellt), die nie von Sonnenlicht getroffen werden, und dem dort erhaltenen Wassereis, konnten Nasa-Forscher um Anton Ermakow vom Jet Propulsion Laboratory in Pasadena (Kalifornien) bei Ceres mehrfache Veränderungen der Rotationsachse feststellen. Allein in den letzten drei Millionen Jahren pendelte der Kippwinkel seiner Drehachse zwischen zwei und 20 Grad hin und her. Während der Winkel derzeit bei vier Grad liegt, betrug er vor 14.000 Jahren noch 19 Grad.

Amazonas-Ureinwohner haben die gesündesten Arterien

Die Arterien von Amazonas-Ureinwohnern in Bolivien sind gesünder als bei allen anderen bisher gemessenen Menschengruppen. Wie US-Wissenschafter nun nachgewiesen haben, seien im Schnitt die Blutgefäße eines 80-jährigen Indigenen so geschmeidig wie die eines Mittfünfzigers aus den USA. Sie wiesen also kaum Anzeichen von Arteriosklerose auf. Vermutlich sei die Ernährung – wenig gesättigte Fettsäuren, viele Ballaststoffe – sowie extrem viel Bewegung und weitestgehender Verzicht aufs Rauchen für die gute Herzgesundheit der Ureinwohner verantwortlich, schreiben die Forscher um Hillard Kaplan von der University of New Mexico im Fachjournal "The Lancet". Die US-Forscher untersuchten 705 ältere Mitglieder des Tsimane-Stammes. Sie machten computertomografische Aufnahmen der Arterien und maßen Cholesterin-, Blutzucker- und Blutdruck-Werte. Dabei stellten sie fest, dass 85 Prozent der 40- bis 94-jährigen Probanden keinerlei Risiko für Herzkrankheiten aufwiesen. Zum Vergleich: Bei älteren Amerikanern liegt die Rate bei nur 14 Prozent.

Der Amazonas ist neun Millionen Jahre alt

Manche Flüsse dieser Erde sind so gewaltig, dass sie sogar Jahrmillionen überdauern können. Das gilt ganz besonders für den wasserreichsten Strom der Erde, den Amazonas. Wie alt die Lebensader Südamerikas allerdings tatsächlich ist, war bisher kaum dingfest zu machen. Der wuchernde Regenwald und die kontinuierlichen Veränderungen seines Laufes überdecken alle Spuren, die der Amazonas in der Vergangenheit hinterlassen hat. Einzig die Sedimentablagerungen an der Mündung des Flusses lassen eine Alterschätzung zu. Forscher um Carina Hoorn von der Universität Amsterdam haben einige Jahre alte Bohrkerne aus dem Amazonasdelta genauer untersucht und sind nun zu mehr als nur einer groben Schätzung gekommen: Chemische Analysen und zahlreiche signifikante Pollenkörner datieren die Entstehung des Amazonas auf eine Zeit vor 9 bis 9,4 Millionen Jahre.

Hinweise darauf liefert vor allem ein tiefgreifender Wandel, der sich in den Proben ablesen lässt: Während zuvor fast ausschließlich Material aus dem nahen Tiefland ins Meer geschwemmt wurde, gelangten ab einem gewissen Moment auch Erde und Pflanzenreste aus der Andenregion bis an die Ostküste. Hoorn und ihre Kollegen vermuten, das dies der Zeitpunkt war, wo der Amazonas ein transkontinentaler Strom wurde. Was diese Entwicklung angestoßen hat ist unklar. Möglicherweise hat eine Anhebung der Andenregion vor zehn bis sechs Millionen Jahren etwas damit zu tun.

Mumien im Scanner

Im New Yorker Naturkundemuseum können Besucher seit vergangenen Montag Mumien aus dem antiken Ägypten und Peru im Rahmen einer Ausstellung mit Hilfe von Aufnahmen moderner Scanner genau untersuchen. Experten haben dafür einige der teils jahrtausendealten Bündel unter CT-Scanner geschoben und daraus digitale Abbilder in hoher Auflösung erzeugt. So werden am Bildschirm zuvor verborgene Details wie Knochen und Schmuck oder andere Beigaben der Verstorbenen sichtbar. Einige der 19 gezeigten Mumien sind geschätzt mehr als 5.000 Jahre alt. Die Erforschung der oft sehr zerbrechlichen Mumien wird durch den Einsatz von CT-Scannern und 3D-Technologien deutlich vorangetrieben. Auch das British Museum in London hatte mit Hilfe von Scannern neue Erkenntnisse über Mumien gewonnen und diese 2014 in einer viel beachteten Ausstellung präsentiert.

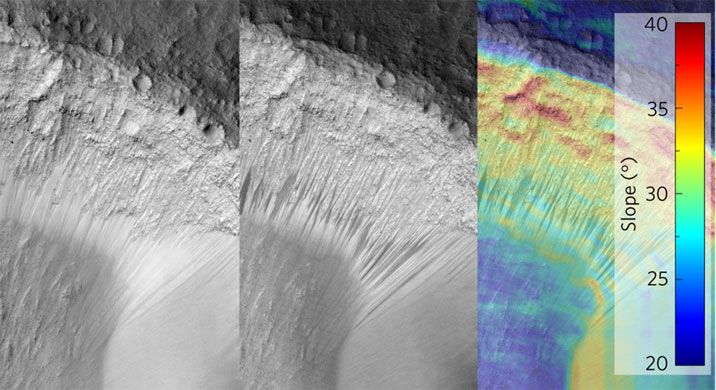

Fließspuren auf dem Mars stammen vielleicht nur von Sand

Über die seltsamen Streifen an den Abhängen mancher Hügel und Dünen auf dem Mars zerbrechen sich die Wissenschafter schon länger ihre Köpfe. Die dunklen Strukturen ähneln Spuren, die fließendes Wasser hinterlassen würden. Auch gewisse saisonale Änderungen in der Anordnung dieser Schlieren sprachen bisher dafür, dass es sich tatsächlich zumindest um eine mineralische Lösung handelt, deren Salze den Schmelzpunkt von Eis angehoben hat. Warum das Eis bei den vorherrschenden Temperaturen aber nicht gleich sublimiert und in der dünnen Atmosphäre verraucht, ist unklar. Nun hat ein internationales Team eine mögliche Erklärung für das Strichmuster gefunden, die völlig ohne Wasser auskommt: Wie sie im Fachjournal "Nature Geoscience" schreiben, würden auch Sandlawinen solche Spuren verursachen. Ausgelöst werden die kleinen Hangrutschungen während der warmen Jahreszeit durch die Strahlen der Sonne. Diese bewirken Temperaturunterschieden in den Sandschichten, was zu Instabilitäten führt, so die Theorie der Froscher um Frédéric Schmidt von der Université Paris-Saclay.

Im Bild: Zwischen dem linken und mittleren Bild besteht ein zeitlicher Abstand. Die neu entstandenen Spuren sind deutlich zu erkennen. Das Falschfarbenbild rechts zeigt die die Hangneigung der Düne.

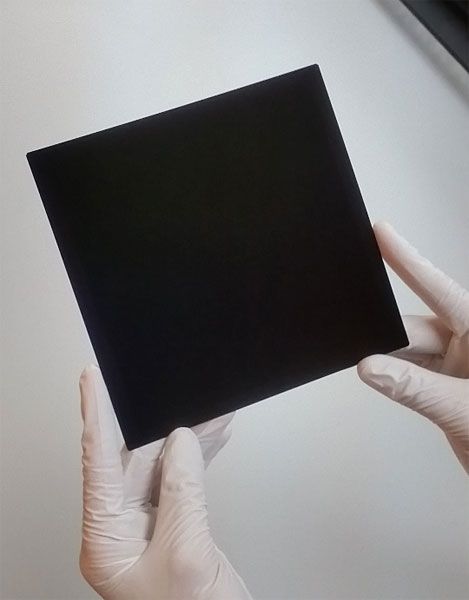

Solarzellen mit Rekordwirkungsgrad

Theoretisch können Solarzellen auf Siliziumbasis einen Wirkungsgrad von 29,1 Prozent erreichen. Bisher war man davon allerdings noch weit entfernt. Nun ist es einem japanischen Team um Kunta Yoshikawa vom Solarunternehmen Kaneka in Osaka gelungen, sich dieser Grenze ein ganzes Stück anzunähern: Die Forscher entwickelten monokristalline Siliziumzellen, die die 26-Prozent-Marke knackten. Wie sie im Fachjournal "Nature Energy" berichten, besteht der 180 Quadratzentimeter große Prototyp aus Schichten von kristallinem und amorphem Silizium. Mithilfe dieser Sandwichstruktur ließ sich die Rekombination von Ladungsträgern reduzieren, was die Stromausbeute allein schon steigerte. Zusätzlich wurden die elektrischen Kontakte ausschließlich auf der Rückseite der Solarzelle angebracht, um die gesamte Vorderseite nutzbar zu machen. Als dritte Maßnahme schließlich sorgte eine Antireflexionsschicht für eine höherer Lichtausbeute. Im Experiment erreichte der Wirkungsgrad dieser Solarzellen 26,6 Prozent. Da sie allein mit in der Industrie bereits verwendeten Methoden hergestellt wurden, könnten diese Siliziumsolarpanele relativ rasch in Serienproduktion gehen.

Große Gehirne helfen Guppys bei der Partnerwahl

Ein gewisser Grad von Intelligent ist sicherlich kein Nachteil, wenn es um die Wahl des richtigen Partners geht. Dass das auch für Fische gilt, stellen nun Guppys in einem Experiment unter Beweis. Die Entscheidung "Wer mit wem?" treffen bei den beliebten Aquarienfischen fast ausschließlich die Weibchen, immerhin investieren sie auch die meiste Energie in die Aufzucht der Nachkommen. Will man als Guppymännchen auserkoren werden, sollte man möglichst farbenprächtig sein und über eine große Schwanzflosse verfügen. Hier ein gutes Urteil zu fällen, erfordert Verstand, wie Alberto Corral López und seine Kollegen von der Universität Stockholm in Schweden beobachten konnten. Die Forscher stellten über 80 Guppyweibchen mit unterschiedlichen Gehirngrößen vor die Wahl zwischen einem bunten und einem weniger auffälligen Männchen; einige der Weibchen stammten aus der freien Natur, der Großteil waren Laborfische.

Das Ergebnis: Die Wildtypen und die Weibchen mit den größeren Gehirnen bevorzugten eindeutig die knalligen Männchen, Weibchen mit kleineren Hirnen zeigten keine messbaren Präferenzen. Offensichtlich, so die Wissenschafter, spielen kognitive Fähigkeiten bei diesem Entscheidungsprozess eine gewisse Rolle. Normalerweise ist der Kriterienkatalog der Guppyweibchen sogar noch um einiges länger: Beispielsweise bevorzugen sie erfahrene Liebhaber: Sie wählen meist Männchen, die bereits bei Artgenossinnen Erfolg hatten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Weibchen mehreren unterschiedlichen Faktoren Beachtung schenken müssen, erscheint ein größeres Gehirn durchaus sinnvoll, meinen die Forscher.

Das Bild zeigt zwei männliche (links) und einen weiblichen Guppy.

Antikes Soldatenleben in Carnuntum

Die Römerstadt Carnuntum präsentiert im Museum Carnuntinum in Bad Deutsch-Altenburg "Der Adler Roms – Carnuntum und die Armee der Caesaren". Die neue Schau zum römischen Militär gewährt bis zum 19. November Einblick in den damaligen Soldatenalltag. Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse eines Forschungsprojekts: Das Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie untersuchte das gesamte antike Stadtgebiet von Carnuntum mittels geophysikalischer Methoden, wobei unter anderem 16 temporäre Militärlager, die Gladiatorenschule und die Quartiere der Statthaltergarde nachgewiesen wurden. Zu den Highlights der Ausstellung zählen das "weltweit am besten erhaltene" Cornu, ein Blechblasinstrument zur Übertragung von Kommandos, und vollständig erhaltene Helme. Als Standort einer Legion und einer Hilfstruppeneinheit spielte Carnuntum über fünf Jahrhunderte eine dominante Rolle in der Sicherung der Nordgrenze des Römischen Reiches und war auch eine Handelsmetropole am Limes.

Klarheit unter der Ichthyosaurier-Verwandtschaft

Obwohl sie eine ähnliche Form wie Haie oder Delfine besaßen, zählen Ichthyosaurier zu den Reptilien, sind aber nicht näher mit den Dinosauriern verwandt. Einige Spezies erreichten enorme Ausmaße; Shonisaurus sikanniensis aus dem Obertrias (vor rund 220 Millionen Jahren) etwa dürfte von Kopf bis zur Schwanzspitze über 20 Meter gemessen haben. Warum sie vor rund 90 Millionen Jahren ausstarben, ist unklar, man vermutet aber, dass ihnen die aufkommenden Mosasaurier im Meer Konkurrenz machten. Als man Anfang des 19. Jahrhunderts in Südengland die ersten Ichthyosaurierüberreste ausgrub, war man zunächst ratlos, um was für ein mysteriöses Wesen es sich da handelte – Dinosaurier waren zu dieser Zeit noch unbekannt. Nun ist es zwei Paläontologen gelungen, Unklarheiten bei der Artenzuordnung einiger dieser früh entdeckten Meeresreptilien zu beseitigen. Dean Lomax von der University of Manchester und Judy Massare vom Brockport College, New York, haben nach dem Studium von zahllosen Fossilien und Abbildungen von mittlerweile verloren gegangenen Funden festgestellt, dass die beiden bisher als separate Spezies geltenden Arten Ichthyosaurus intermedius und Ichthyosaurus communis eigentlich nur eine Art darstellen. Durch ihre im "Journal of Systematic Palaeontology" veröffentlichte Arbeit konnte ein lange schwelender paläontologischer Disput endgültig beigelegt werden.

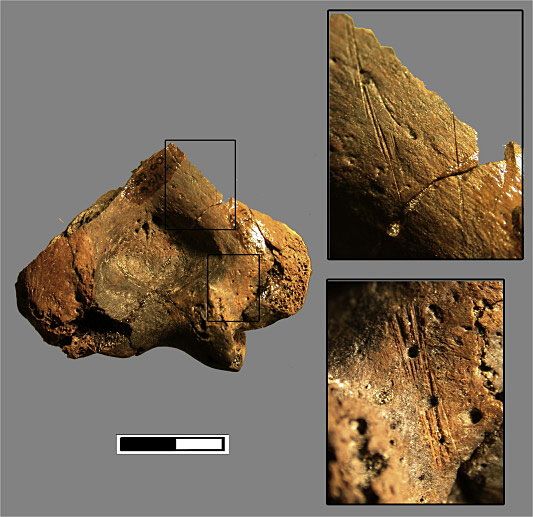

Kannibalismus vor 10.000 Jahren

Immer wieder tauchen Belege dafür auf, dass die Menschen der Steinzeit ab und zu auch Menschenfleisch nicht verschmähten. Meist sind die Anzeichen für Kannibalismus vage und alles andere als eindeutig, in seltenen Fällen aber lassen die vorgefundenen Spuren kaum einen anderen Schluss zu. So ist es auch einem Archäologenteam um Juan V. Morales-Pérez von der University of Valencia gegangen. Die Forscher entdeckten in einer Höhle nahe der spanischen Südküste 10.000 Jahre alte menschliche Überreste von zwei Erwachsenen und einem Kind. Die Knochen trugen nicht nur Abdrücke menschlicher Zähne, sondern wiesen auch Schnitt- und Feuerspuren auf. Darüber, warum die Leute dieser Jäger- und Sammlergesellschaft an der Schwelle zur Landwirtschaft einander zumindest in Einzelfällen verspeisten, lässt sich nur spekulieren. Dass reine Not den Ausschlag gab, ist eher unwahrscheinlich: Die Wissenschafter fanden neben den Menschenknochen Gebeine von Steinböcken, Rehen, Füchsen und Hasen; Nahrung war demnach verfügbar. Morales-Pérez hält es daher für möglich, dass das Verspeisen der Toten eine rituellen Bedeutung hatte.

Geisterbesuch beim James-Webb-Telescope

Anscheinend können es auch Geister kaum erwarten, dass das riesige James-Webb-Teleskop endlich zum Einsatz kommt. Hier hat sich scheinbar eine ganze Schar von ihnen in einem Reinraum am Goddard Space Flight Center der Nasa in Greenbelt, Maryland, versammelt, um zu sehen, ob bei dem heißersehnten Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskop auch wirklich etwas weitergeht. In Wahrheit handelt es sich um den Effekt einer Langzeitbelichtung während der sogenannten "Lighs out Inspection". Bei dieser Untersuchungsmethode wird das zusammengefaltete Teleskop in der verfinsterten Halle mit Licht- und UV-Blitzen bombardiert, um so Kontaminationen leichter entdecken zu können. Die vermeintlichen Gespenster sind die Ingenieure, die das Teleskop während dieses Test begutachten. Bleibt es beim angepeilten Zeitplan, dann soll das James-Webb-Teleskop im Oktober 2018 mit einer Ariane-5-Rakete ins All gebracht werden. Astronomen erhoffen sich von dem Weltrauminfrarotteleskop mit einem 6,5 Meter durchmessenden Hauptspiegel neue Erkenntnisse über die ersten Sterne des Universums und detaillierte Aufnahmen naher Exoplaneten.

Ätna bleibt geschäftig

Ein Bild wie aus Tolkiens schwarzem Land Mordor: Der aktivste Vulkan Europas zeigt sich nach wie vor von seiner unruhigen Seite. Die jüngste Episode von Eruptionen am Ätna auf Sizilien hatte vor gut zwei Wochen begonnen. Nachdem sich die Aktivität am Feuerberg zeitweise verringert hatte, intensivierte sie sich in den vergangenen Tagen wieder. Am Südostkrater auf 3.200 Metern Höhe bildete sich ein Lavastrom, Asche und Rauch wurden in die Atmosphäre geblasen. Der internationale Flughafen Catania musste wegen der Eruptionen sogar vorübergehend geschlossen werden. Mehrere Menschen waren bei den ersten Ausbrüchen vor zwei Wochen verletzt worden. Zu einer großen Eruption ist es zuletzt 1992 gekommen. Der folgenschwerste Ausbruch des Ätna ereignete sich vor fast 350 Jahren: Im März 1669 erreichten die Lavamassen das Meer, die Hafenstadt Catania wurde dabei teilweise zerstört.

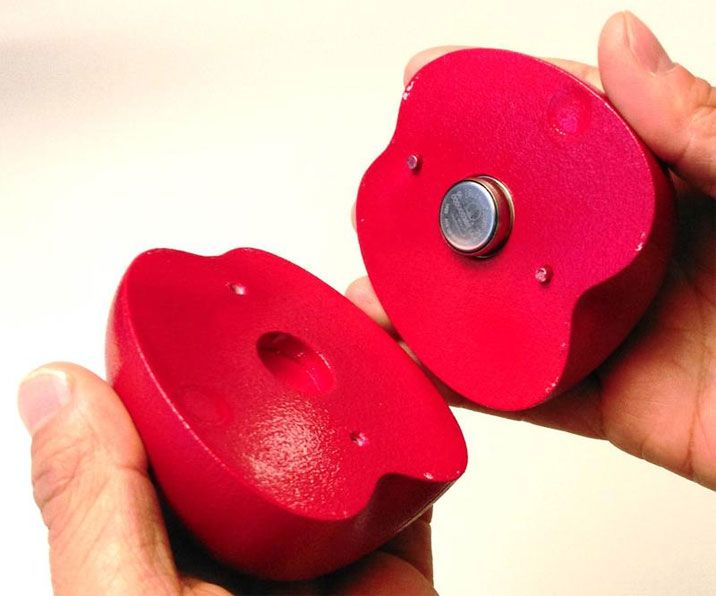

Fruchtspion kundschaftet Obsttransporte aus

Wie stellt man fest, ob es Früchten auf der langen Reise von der Obstplantage ins Ladenregal gut geht, ob stets ausreichende Kühlung gewährleistet wird und sie unterwegs keinen Schaden nehmen oder verderben? Mit bisherigen Methoden konnte dies nur unzureichend untersucht werden. Darum hat die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) einen Obst-Spion entwickelt, der unter die geernteten Früchte geschmuggelt wird und heimlich alles registriert, was vor sich geht. Der Fruchtsensor besitzt Form und Größe der jeweiligen Frucht und deren simulierte Zusammensetzung und kann zusammen mit den echten Früchten verpackt und auf die Reise geschickt werden. Nach der Ankunft am Zielort können die Daten des Sensors dann relativ einfach und schnell analysiert werden. Daraus erhoffen sich die Forscher Aufschlüsse über den Temperaturverlauf während des Transports. Eine wichtige Information, vor allem auch aus versicherungstechnischen Gründen: Sollte eine Lieferung nicht den Qualitätsansprüchen genügen, lässt sich mit Hilfe des Sensors beispielsweise eruieren, an welcher Stelle in der Lagerungs- und Transportkette etwas schief gelaufen ist.

Erster Storch der Saison kommt in Rust an

Im burgenländischen Rust ist vor etwas mehr als einer Woche der erste Storch der Saison gelandet – möglicherweise in Begleitung. In einem anderen Nest sei nämlich ebenfalls ein Vogel gesehen worden. Ob es derselbe war, wisse man nicht, erklärte der Obmann des Storchenvereins, Josef Karassowitsch. In diesen Tagen werden weitere gefiederte "Sommergäste" erwartet, sie kommen alljährlich um den 20. März herum aus ihren südlichen Winterquartieren. In den vergangenen zwei Jahren wurden jeweils 17 Storchenpaare gezählt. Im Vorjahr wurden 35 Jungstörche aufgezogen. Wer Meister Adebar nicht persönlich besuchen kommen kann, kann über die Storchenkamera die Tiere online beobachten.

Schönheit aus dem Urwald Ecuadors

Kaum eine Woche vergeht, ohne das eine neue Amphibienart in den Dschungeln und Feuchtgebieten Südamerikas entdeckt wird. Diesmal ist es ein besonders schöner Fund, der dem Biologen Chris Funk von der Colorado State University und seinen Kollegen geglückt ist: Der Pristimantis ecuadorensis getaufte Frosch lebt – wie unschwer am Namen erkennbar – in den Regenwäldern Ecuadors. Eigentlich waren die Forscher in die ecuadorianischen Anden aufgebrochen, um eine ähnliche Froschart, Pristimantis ornatissimus, zu studieren. Dabei fiel den Forschern eine ungewöhnlich gemusterte Variante auf. Ein DNA-Test stellte schließlich klar: Der Frosch ist eine eigene Art. Wie meistens ist auch diese Neuentdeckung bereits vom Aussterben bedroht, wie die Forscher im Fachjournal "PLoS One" berichten. Die Kombination aus sehr kleinem Lebensraum, Seltenheit und Habitatsverlust an die sich ausbreitende Landwirtschaft könnten bald schon sein Schicksal besiegeln.

Indische Papageien sind dem Opium verfallen

Papageien haben in Indien die Welt der Drogen für sich entdeckt. Im Distrikt Chittorgarh im Nordosten des Landes scheinen bereits ganze Schwärme der grünen Vögel süchtig nach Opium zu sein, oder zumindest nach ihrer natürlichen Form, den Mohnkapseln (Video). Lokale Bauern klagen, dass ihnen pro Jahr bis zu zehn Prozent der Ernte, die in der Medizinindustrie Verwendung findet, durch die Papageien verloren geht. Bei ihren Überfällen auf die Mohnfelder gehen die Vögel äußerst geschickt vor: Sie verzichten auf ihr typische Gekrächze und lassen sich zu Hunderten beinahe lautlos in den Plantagen nieder. Dass ihnen ihre Opiumabhängikeit nicht unbedingt gut tut, lässt sich im Anschluss an ihr Mahl beobachten. Benommen vom Drogenrausch sitzen die Tiere in den umliegenden Bäumen oder fallen in einen stundenlangen Schlummer. Viele von ihnen stürzen dabei in den Tod. Erstmals beobachtet wurde dieses Verhalten schon 2015 in der Nähe der Stadt Chittorgarh. Mittlerweile hat sich die Opiumsucht auf die Populationen angrenzender Regionen ausgedehnt.

Restaurierung der Grabeskirche in Jerusalem beendet

Die Restaurierung der Grabeskirche in Jerusalem ist in der vergangenen Woche nach zehn Monaten Bauzeit abgeschlossen. Die Grabkapelle in der Kirche wurde am Mittwoch neu eingeweiht. Dort liegt nach Überlieferung aus der Bibel der Ort, an dem Jesus Christus begraben worden sein soll. Die Steine der Kapelle waren aufgrund von Feuchtigkeit schon seit Jahrzehnten marode und porös. Bereits 1947 hatten die damals verantwortlichen Briten den Bau mit Stahlträgern abgestützt. Nun ist das Grab sogar erdbebensicher. Unter anderem wurde ein Teil einer Wand ausgetauscht, Risse im Fels mit speziellem Mörtel ausgespritzt, die äußeren Steinplatten mit Metallstiften fixiert und gereinigt. Mehr als 50 Menschen, darunter Ingenieure, Archäologen und Restauratoren, waren an dem Bau tätig. Die Restaurierung kostete knapp 3,5 Millionen Euro. Das Geld kam unter anderem vom gemeinnützigen World Monuments Fund aus New York und privaten Spendern.

Zoowelt

Bei den Kattas im Tiergarten Schönbrunn in Wien hat sich Nachwuchs eingestellt – und zwar gleich im Doppelpack. Am Samstag vor einer Woche haben Zwillinge von vorerst noch unbekanntem Geschlecht das Licht der Welt erblickt, was bei diesen Lemuren keine Seltenheit ist. Laut Tiergartendirektorin Dagmar Schratter zählen die Kattas jedes Jahr im Frühling zu den Tierarten, die als erste für Nachwuchs sorgen. Weitere Weibchen seien noch trächtig. Bei der Geburt sind Kattas etwa 70 Gramm schwer. Die ersten Tage werden sie am Bauch getragen. Danach klettern die Jungtiere auf den Rücken ihrer Mutter und entdecken huckepack die Welt. Bei der Betreuung des Nachwuchses bekommt eine Katta-Mutter Unterstützung von den anderen Weibchen. Etwa ein halbes Jahr lang werden die Jungtiere gesäugt. Bereits im Alter von etwa einem Monat beginnen sie, Obst und Gemüse zu fressen. Heimisch sind Kattas ausschließlich auf der Insel Madagaskar. Ihr Bestand ist in den vergangenen 25 Jahren um ein Viertel geschrumpft, wofür in erster Linie die Rodung großer Waldflächen für Viehweiden verantwortlich gemacht wird. (tberg, red, 26.3.2017)