Zu wenige Jobs. Nicht die richtigen Jobs. Zu weit von guten Jobs entfernt. Dass Menschen den ländlichen Raum verlassen, hängt auch mit schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zusammen. Während auf politischer Ebene gern Beschäftigungsrekorde verkündet werden, kommen diese in ländlichen Regionen nicht im gleichen Maße an wie in städtischen – falls es überhaupt Zuwachs gibt.

Die Zahl der Erwerbstätigen ist zwar auch in Gemeinden gestiegen, die in den vergangenen zehn Jahren Einwohner verloren haben – um etwa drei Prozent. In wachsenden Gemeinden hingegen waren es 13 Prozent. Dort, wo die Jobs sind, wandern auch die Menschen hin. Diese Grafik zeigt, wie sich die Zahl der Erwerbstätigen in den Gemeinden Österreichs zwischen 2001 und Ende 2014 entwickelt hat.

Es zeigt sich, dass es in Österreich nur sehr wenige Regionen gibt, in denen die Zahl der Erwerbstätigen rückläufig ist beziehungsweise stagniert. Darunter sind beispielsweise Grenzgemeinden im nördlichen Niederösterreich sowie im Burgenland. Im Gegensatz dazu stehen die urbanen Zentren – Wien, Graz, Linz – und ihr Umland. Hier sind viele neue Arbeitsplätze entstanden.

Auf dem Weg zur Dienstleistungsgesellschaft

Hinter diesem Strukturwandel steht ein Trend zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. Land- und Forstwirtschaft sowie die Industrie verschwinden langfristig als Beschäftigungsmotoren. Etwa 71 Prozent der Erwerbstätigen in Österreich sind heute im Dienstleistungssektor beschäftigt. Vor 40 Jahren waren es noch 47 Prozent. Das ging zulasten der Landwirtschaft (von 13 auf 4 Prozent) und des industriellen Sektors (von 40 auf 25 Prozent).

Wissen als entscheidender Standortfaktor

"In Regionen, wo Österreich die Güterproduktion nicht im Land halten kann, ist die Ausrichtung auf Dienstleistungen auch das Sinnvollste", sagt Ökonom Michael Christl. Er arbeitet für den wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria. Die Erzeugung von wissens- und technikintensiven Qualitätsgütern sowie wissensintensiven Dienstleistungen wird nach und nach zum Rückgrat von hochentwickelten Volkswirtschaften. Dazu kommt, dass mit steigendem Einkommen mehr Dienstleistungen nachgefragt werden, beispielsweise in den Bereichen Kommunikation, Reisen, Kultur oder Sport.

Teilzeitboom vor allem in ländlichen Regionen

Die fast flächendeckenden Zuwächse in dieser Grafik sind auch dem Umstand geschuldet, dass nicht zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigungen unterschieden wird. "Wir haben zwar mehr Beschäftigte, aber eigentlich nicht mehr Arbeit", sagt Ökonom Christl. Vor allem in ländlichen Regionen sind Teilzeitjobs für Frauen nun üblicher – dort fehlen adäquate Kinderbetreuungsmöglichkeiten für eine Vollzeitbeschäftigung. Die Lücke zwischen der Erwerbstätigenquote von Frauen am Land und in der Stadt schließt sich dennoch.

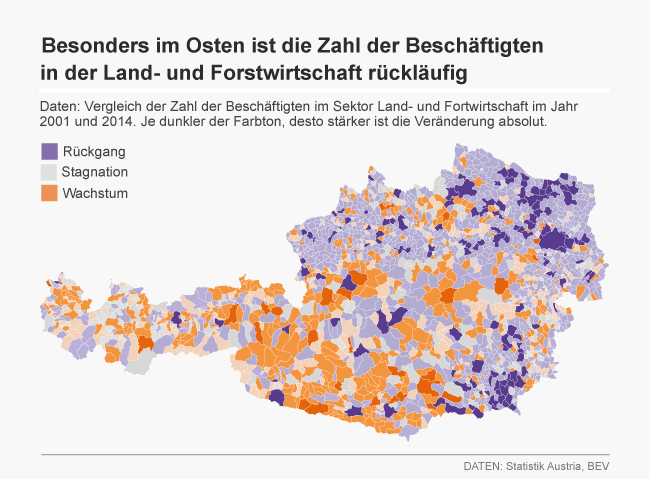

Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft

Nach Branchen betrachtet, haben sich die Regionen im Detail unterschiedlich entwickelt. Im Osten gibt es einen deutlicheren Rückgang als im Westen. Insgesamt arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft heute weniger Menschen als vor vier Jahrzehnten. Das hat einerseits mit dem technologischen Fortschritt in der Landtechnik zu tun – etwa dass ein Roboter den Milchkühen Futter bringt und eine Maschine ihren Mist sammelt, wie Kollege Andreas Sator in seinem Beitrag zur Serie "Heimfahrt" beschreibt. Das Geschäft als Landwirt mit kleinem Hof ist immer weniger lukrativ, weil größere Betriebe effizienter wirtschaften können. Diese Effizienzsteigerungen sind im Osten Österreichs bei Ackerbaubetrieben besser möglich als im inneralpinen Gelände. Sichtbar wird diese Entwicklung durch die Zahl der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft nach Gemeinden.

"Als Bergbauer habe ich weniger Möglichkeiten, meine Produktivität zu steigern", sagt Peter Mayerhofer, Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Außerdem könnte bei der rückläufigen Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft im Osten die geringe Distanz zur Bundeshauptstadt eine Rolle spielen. Der Schritt zu einem anderen Lebensentwurf als zur Übernahme der elterlichen Landwirtschaft liegt näher. Das spiegelt sich in der Zahl der Hofübernahmen wider. Im Westen gibt es mehr Jungbauern, und Höfe werden häufiger weitergeführt als im Osten und Süden.

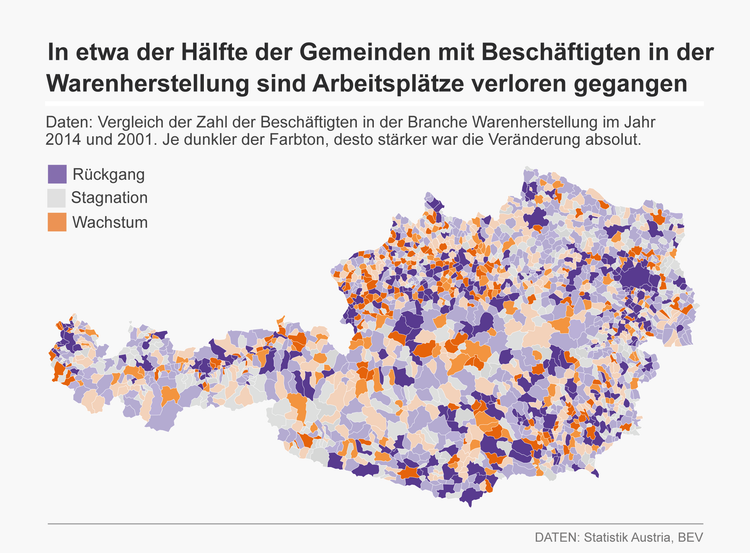

Weniger Beschäftigte in der Industrie

Im sekundären Sektor, der Industrie und dem Gewerbe, hat sich die Zahl der Beschäftigten ebenso rückläufig entwickelt, obwohl ihr Anteil an der Wertschöpfung stabil blieb. Wie passt das zusammen? "Die Deindustrialisierung zeigt sich nur in der schrumpfenden Zahl der Beschäftigten. Die Industrie ist eine Produktivitätsmaschine. Große Beschäftigungsgewinne sind in diesem Sektor nicht mehr zu erwarten", sagt Ökonom Mayerhofer.

Allerdings geht Mayerhofer davon aus, dass die Beschäftigung stabil bleiben werde, weil die Industrie in Österreich stark auf Branchen ausgerichtet ist, in denen Produktion und Forschung eng verknüpft sind. Das Auslagern von Jobs sei also schwieriger als etwa beim iPhone, das im Silicon Valley entwickelt und in China gebaut wird.

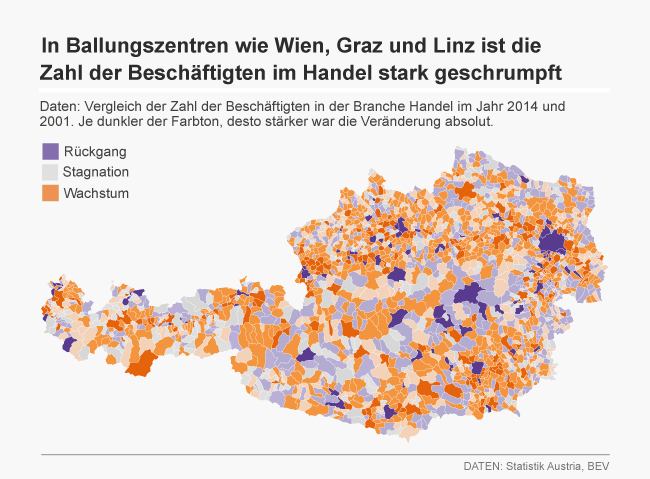

Handel: Auf zum Stadtrand

Im Handel – einem der größten Arbeitgeber in Österreich – sind Jobs zwar nicht nach China gewandert, aber an den Stadtrand. Das Angebot verlagert sich tendenziell vom kleinen Warengeschäft zum Einkaufszentrum. Das bringt wiederum Produktivitätsvorteile mit sich: Die Angestellten bedienen größere Flächen mit einem breiteren Sortiment. Das trifft Städte wie Wien, wo im Vergleich zu 2001 mehr als 10.000 Erwerbstätige weniger im Handel arbeiten.

Zudem wird der Großhandel öfter als Zwischenstation übersprungen, Waren werden direkt abgesetzt. Außerdem ist das verfügbare Einkommen in Städten vergleichsweise schwach gestiegen. Die Bevölkerung wächst zwar stark an, das Wachstum kann aber nicht in genug Erwerbsbeschäftigung und damit in Konsumerwerb umgemünzt werden. Dazu kommt, dass in Städten Automatisierungspotenziale rascher genutzt werden, sagt Ökonom Christl: "Diese Entwicklung wird im ländlichen Raum erst später durchschlagen." Der Onlinehandel als eine Spielart der Automatisierung werde dem anonymen Einzelhandel weiter zusetzen und zu negativen Beschäftigungseffekten führen.

Trend zur Höherqualifizierung

Der Wandel zur Wissensökonomie passiert allerdings nicht nur in Form von abnehmender Beschäftigung in Land- und Forstwirtschaft sowie Industrie, sondern auch innerhalb dieser Sektoren. Für die zu verrichtenden Arbeiten ist im Allgemeinen tendenziell besser qualifiziertes Personal notwendig als früher.

Das erschwert die Situation im ländlichen Raum, weil das Angebot an Akademikern in manchen Gemeinden mangelhaft ist. "Das ist ein echtes Handicap in der Regionalentwicklung", sagt Gerlind Weber, emeritierte Professorin von der Universität für Bodenkultur in Wien (Boku). In einer ihrer Studien – "Ländliche Räume in der Wissensgesellschaft" – hat sie drei Phänomene des demografischen Wandels beschrieben, die negative Auswirkungen auf die Relevanz einer ruralen Gemeinde in der Wissensgesellschaft haben können:

- Ob niedriger Geburtenraten und fehlender Zuwanderung sinkt der Anteil junger Personen an der Bevölkerung. Durch den höheren Anteil älterer Menschen in einer Gemeinde schrumpft das gesellschaftliche Wertschöpfungs- und Innovationspotenzial sowie die Risiko- und Mobilitätsbereitschaft.

- Wegen der niedriger Geburtenraten ist die Zahl der Einschulungen niedrig. Das führt später zu einer niedrigen Zahl von Erwerbseintritten im Allgemeinen und Lehrstellenanwärtern im Besonderen.

- Brain-Drain aus ländlichen Räumen erhöht die Konzentration von Hochqualifizierten in Ballungszentren. Das führt zu einem Wettbewerbsvorsprung der urbanen Räume in einer Wissensökonomie.

So weit, so schlecht.

Wie soll der ländliche Raum nun mit dem Trend zur Wissensgesellschaft umgehen? Ein Weg wäre, die Stärke der Metropolen – Konzentration von Wissen auf engem Raum und den damit verbundenen Wissensaustausch – nachzuahmen. In Niederösterreich passiert das beispielsweise mit der Förderung von sogenannten Technopolen. Im Programm der Initiative sind Krems, Tulln, Wieselburg und Wiener Neustadt. Betriebe, Forschungseinrichtungen und Bildungsinstitutionen sollen hier im Wechselspiel zueinander stehen. Der Austausch passiert aber nicht automatisch, sondern wird über Servicestellen gefördert.

Technopole und Cluster

"Wichtig ist, dass diese Zentren im Einklang mit der Tradition des Ortes stehen. In einem Ort mit Geschichte im Maschinenbau kann ein zugehöriger FH-Studiengang sinnvoll sein. In jedem Fall muss es nach dem Studium eine Perspektive auf einen Arbeitsplatz in der Region geben, wenn die Jungen in der Gemeinde gehalten werden sollen", sagt Gerlind Weber. Sonst sei die Initiative vergebene Mühe. Um diese Technopole in die Fläche zu tragen, können sogenannte Cluster eingerichtet werden. Diese sollen beim Vernetzen von Klein- und Mittelunternehmen mit Großunternehmen helfen und gemeinsame Projekte auf Schiene bringen – auch mit Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen. Die Cluster funktionieren als Drehscheibe für Kontakte.

Innviertel als neues Industriezentrum

Dass eine Grenzregion nicht automatisch strukturschwach sein muss, zeigt das Innviertel in Oberösterreich: Hier haben sich viele erfolgreiche Unternehmen angesiedelt. Sie profitieren von der Nähe zum süddeutschen Raum und der guten Verkehrsanbindung an die Weststrecke. Vor 25 Jahren war die Region noch in der Krise. Heute sind Unternehmen wie KTM in Mattighofen und Munderfing, Ski- und Tennisschläger-Hersteller Fischer in Ried, Josko in Kopfing, Palfinger in Lengau oder Bernecker & Rainer in Eggelsberg starke Arbeitgeber. Das BIP pro Kopf ist seit 2000 um 71 Prozent gewachsen. "Das Innviertel ist ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie eine moderne Industriestruktur entstehen kann", sagt Wifo-Ökonom Mayerhofer.

Komm zurück, komm zurück

Gegen den Mangel an Hochqualifizierten sieht Wissenschafterin Weber Heimkehr-Initiativen als vielversprechendes Mittel. Die Modelle auf "Auf immer da" oder "Auf immer weg" seien veraltet: "Die Gemeinde darf nicht beleidigt sein und den Kontakt verlieren, nur weil jemand studieren geht. Im besten Fall sucht der Bürgermeister das Gespräch und fragt, was er oder sie nach seinem Studium vorhat und fördert eine eventuelle Neugründung in der ersten Phase. Das kann eine Keimzelle sein für weitere Heimkehrer. Gute Luft, Sonnenschein und schöne Berge allein sind nicht genug." (Gerald Gartner, Markus Hametner, 25.5.2017)