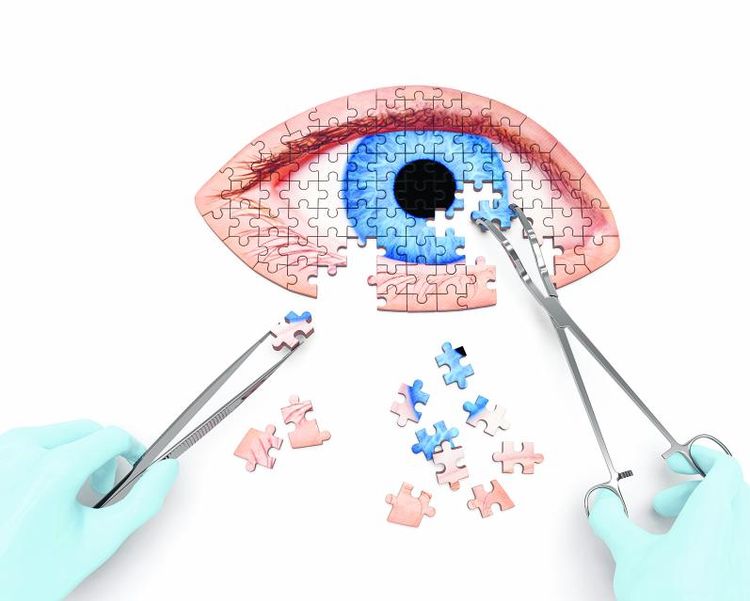

Das Augenlicht manipulieren können: Die ersten Studien zu Gentherapie zeigen mögliche Wege gegen Erblindung auf.

Wien – Ein Licht der Hoffnung, das könnten diese Patienten wahrlich gut gebrauchen: In Österreich kämpfen 3.000 bis 4.000 Menschen mit einer schleichenden Erblindung. Sie leiden an der genetisch bedingten, unheilbaren Netzhauterkrankung namens Retinitis pigmentosa, bei der die Photorezeptoren nach und nach absterben. Zunächst erwischt es die Stäbchen. Die Patienten büßen dadurch ihre Sehfähigkeit in der Nacht ein. Im Verlauf der Erkrankung werden jedoch auch die im Tageslicht aktiven Zapfen dezimiert.

Es gibt eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten. Das Problem: Die meisten Therapien wie etwa eine Genersatztherapie stecken mehr oder weniger noch in den Kinderschuhen. Und ein Teil der Behandlungen macht auch nur dann Sinn, wenn man schon weit vor dem eigentlichen Absterben der Photorezeptoren eingreift. Ein Lichtschein am Horizont könnte die Optogenetik sein, die eine Gentherapie mit Licht kombiniert, um Nervenzellen in der Netzhaut anzuregen.

Massiver Eingriff

Bisher konzentrieren sich Forscher dabei auf die noch intakten Ganglienzellen der Netzhaut, weil das medizinisch am einfachsten ist. Eigentlich leiten die Ganglienzellen visuellen Input von den Photorezeptoren an das Gehirn weiter. Doch nach der optogenetischen Behandlung sollen sie das tun, wofür normalerweise die gesunden Stäbchen und Zapfen gedacht sind: elektrische Signale als Reaktion auf Licht abfeuern. Zu diesem Zweck injizieren Forscher dem Auge ein Virus. Es soll den genetischen Bauplan eines lichtempfindlichen Proteins in die Ganglienzellen schleusen, das später in den Ganglienzellen hergestellt wird. Bei dem Protein handelt es sich um den Lichtrezeptor Kanalrhodopsin, der ursprünglich von einer Grünalge stammt. Wenn blaues Licht auf ihn trifft, öffnet der Kanal seine Pforten und lässt positiv geladene Teilchen durch die Membran in die Zelle einströmen und aktiviert diese.

Tierstudien haben gezeigt, dass der Ansatz grundsätzlich funktioniert und man das Augenlicht der blinden Tiere zumindest teilweise wiederherstellen konnte."Optogenetische Ansätze bei genetischen Erkrankungen der Netzhaut sind eine hervorragende Idee", sagt Ursula Schmidt-Erfurth, Vorstand der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie an der Med-Uni Wien. "Ein Grund ist, dass die Zellen der Netzhaut gut erreichbar für Lichtreize sind."

Intakte Zellen in der Netzhaut

Ähnlich sieht es der Biologe Volker Busskamp von der Technischen Universität Dresden, der 2017 eine Übersichtsarbeit zu dem Thema im Fachblatt Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde veröffentlicht hat. "Der Vorteil von optogenetischen Therapien besteht darin, dass man auf noch intakte Zellen in der Netzhaut zurückgreift." Anders als bei einer Genersatztherapie könne man zudem die genetischen Mutationen vernachlässigen, die als Krankheitsauslöser heute nur teilweise bekannt sind.

Derzeit läuft die erste klinische Studie der US-amerikanischen Biotechnologie-Firma Retrosense mit Patienten im fortgeschrittenen Stadium von Retinitis pigmentosa. In erster Linie zielt die Studie auf die Sicherheit und Verträglichkeit des optogenetischen Ansatzes ab und hat noch nicht die Wirksamkeit im Fokus. Bislang gibt es auch noch keine Ergebnisse in einer Fachveröffentlichung. Dennoch ist Busskamp optimistisch: "Ich kann mir vorstellen, dass bei den Patienten, die eine ausreichende Dosis erhalten, genügend Kanalrhodopsin in den Ganglienzellen hergestellt wird, damit diese angeregt werden."

Immunprivilegierter Raum

Allerdings reicht pures Raumlicht nicht aus, die Zellen anzuregen. Die Patienten müssen daher spezielle Brillen tragen, die die Lichtreize verstärken. Zudem haben die in der Studie verwendeten Kanalrhodopsine, die auf blaues Licht reagieren, einen weiteren Nachteil: "Auch andere Ganglienzellen, die den Pupillenreflex steuern, reagieren darauf", sagt Volker Busskamp. "Das verringert letztlich den Lichteinfall auf die Netzhaut."

Ein weiteres Problem könnten Immunreaktionen darstellen – immerhin schleust man mit Kanalrhodopsin ein körperfremdes Protein in die Netzhaut ein. "Immunreaktionen sind allerdings nicht sehr wahrscheinlich", sagt Ursula Schmidt-Erfurth. "Schließlich ist die Netzhaut ein immunprivilegierter Raum, das heißt, es kommt hier nur zu einer physiologisch reduzierten Immunantwort." Und Volker Busskamp ergänzt: "Die Gene für die Kanalrhodopsine, die ja ursprünglich von der Grünalge stammen, wurden auf den Menschen hin optimiert." Ob es dennoch zu Immunreaktionen komme, müssten letztlich die klinischen Studien zeigen.

Verschmierter Seheindruck

Um die Lichtempfindlichkeit zu erhöhen und etwaige Immunreaktionen zu verringern, hat man übrigens im Tierversuch nicht nur Kanalrhodopsine, sondern auch lichtempfindliche Proteine direkt aus der Netzhaut wie Melanopsine getestet. "Es dauert aber zumindest bei Mäusen eine halbe Sekunde, bis diese von Licht aktiviert werden", erklärt Busskamp. "Der Seheindruck ist entsprechend verschmiert."

Daher setzt man erst einmal auf die Kanalrhodopsine. Vollständig wieder sehen werden die Patienten durch die derzeitigen Ansätze allerdings nicht. Das Ziel ist bescheidener. Die Patienten sollen etwa in die Lage versetzt werden, zu erkennen, ob sie eine Straße gefahrlos überqueren können oder ob noch jemand anderes im Raum ist. "Die heutigen optogenetischen Methoden ermöglichen außer-dem nur Schwarz-Weiß-Sehen", so Volker Busskamp. "Aber für die Patienten wäre das dennoch ein Zugewinn." (Christian Wolf, 23.9.2017)