Das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist eine der wichtigsten Forderungen der Frauenbewegungen. Während man den Kampf für dieses Recht vor allem mit der zweiten Frauenbewegung in den 1970er-Jahren und mit Slogans wie "Mein Bauch gehört mir" verbindet, geht die Forderungen nach einem legalen Schwangerschaftsabbruch viel weiter zurück – und ebenso die Spaltung zwischen konservativen bis rechten und liberalen bis linken Parteien. In den jeweiligen Positionen zu Abtreibung verharrt man bis heute in Österreich. Die SPÖ setzte straffreie Abtreibung in den 1970er-Jahren gegen den Widerstand der ÖVP durch. Die ÖVP und auch die FPÖ akzeptieren heute die Fristenregelung. Mehr oder weniger: Die ÖVP wählte erst im Jänner Gudrun Kugler zu ihrer Sprecherin für Menschenrechte – und damit eine dezidierte Gegnerin der legalen Abtreibung.

Erste Versuche gegen das Verbot

Die sozialdemokratische Abgeordnete und Journalistin Adelheid Popp (1869–1939) hatte schon in den 1920ern die Haltung, dass Mutterschaft kein Zwang sein darf. Die "Arbeiter-Zeitung" berichtete am 29. Jänner 1921: "Der Antrag Popp verlangt nun, daß die Schwangere straffrei sei, wenn sie die Abtreibung in den ersten Monaten der Schwangerschaft vornimmt." In der Zwischenkriegszeit gab es mit den ersten Frauen als Abgeordnete von sozialdemokratischer und kommunistischer Seite viele Versuche, das Verbot aufzuheben. Adelheit Popp versuchte es gemeinsam mit Gabriele Proft (1879–1971) im Jahr 1932 ein weiteres Mal.

Die Frauenerwerbsquote war Anfang des 20. Jahrhunderts hoch, erste Mutterschutzregelungen gab es zwar seit 1885, die allerdings nicht vergleichbar mit den heutigen waren. Mutterschutz galt nur vier Wochen nach der Geburt und nicht für alle Frauen.

Auch war er zu Beginn ein reines Beschäftigungsverbot, ohne finanziellen Ausgleich und Kündigungsschutz. Viele konnten sich eine solche Auszeit nicht leisten. "Eine zahnlose Regelung", meint Maria Sagmeister vom Institut für Rechtsphilosophie der Uni Wien, "wer schwanger war, musste selber schauen, wie man das regelt – oder man wurde gekündigt". In den 20er-Jahren gab es bald Verbesserungen – der Schutz erstreckte sich auch auf die Zeit vor der Geburt, und es gab mit der Mutterhilfe finanzielle Unterstützung.

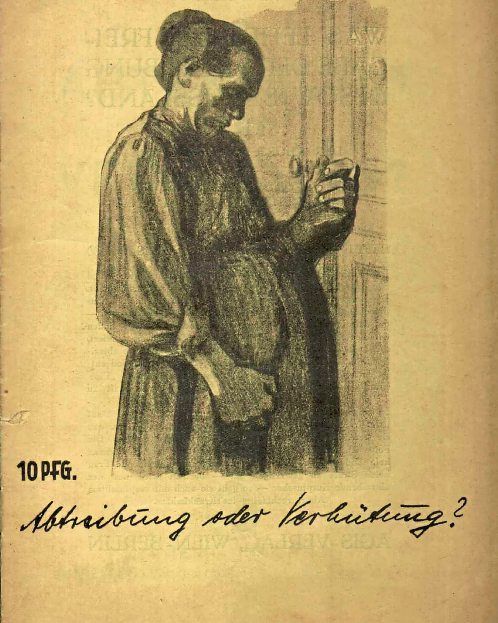

Verhütung praktisch unmöglich

Frauenrechtlerinnen wie Popp hatten sowohl die Frau als Mutter als auch als Arbeiterin, die ihr Fortkommen selbst sichern können muss, im Blick. Ohne arbeitsrechtlichen Schutz war die Lage für schwangere Arbeiterinnen und Mütter äußerst prekär. Und eine sichere Verhütungsmethode war damals weit und breit nicht in Sicht. "Bis 1929 wussten die Menschen nicht einmal, ob es fruchtbare Tage im Zyklus der Frau gibt", erzählt Christian Fiala, Gynäkologe und Gründer des Museums für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien.

Die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage entdeckte erst der österreichische Gynäkologe Hermann Knaus zeitgleich mit dem Japaner Kyūsaku Ogino und gab den Frauen damit immerhin die Methode des Tagezählens an die Hand, was – wie viele wohl auch heute bestätigen würden – keine wirksame Verhütung ist. Und so blieb vielen Frauen nur der Schwangerschaftsabbruch, der unter illegalen Bedingungen meist sehr spät durchgeführt wurde, im vierten oder fünften Monat, wenn die Schwangerschaft sichtbar wurde.

Häufig wurde ein spitzer Gegenstand wie eine Stricknadel eingeführt, um die Furchtblase anzustechen, ohne Fruchtwasser ist der Embryo nicht mehr überlebensfähig, der "im besten Falle zwei Tage später tot geboren wurde", schildert Fiala die Prozeduren. Auch mit ätzenden Flüssigkeiten oder flüssiger Seife wurde abgetrieben. Entzündungen, Verletzungen der Blutgefäße oder des Darms durch das Anstechen der Fruchtblase oder Blutvergiftungen waren die oft lebensbedrohliche Folge.

Erste sexualpolitische Fortschritte

Zwar nahmen auch Ärzte Schwangerschaftsabbrüche vor, die ließen sich das Risiko, erwischt zu werden, aber einiges kosten, "nur wenige konnten sich einen solchen sicheren Abbruch leisten", sagt Fiala. Hebammen nahmen auch Abtreibungen vor, doch wegen der hohen Strafen legten oft völlig unqualifizierte Menschen, die nichts zu verlieren hatten, Hand an – oder die betroffenen Frauen selbst.

Der bis 1975 gültige Paragraf über das Verbot von Abtreibung ging auf eine Regelung bis ins Jahr 1803 zurück. Hohe Strafen waren für die betroffenen Frauen selbst und jene vorgesehen, die beim Abbruch halfen oder ihn durchführten. Auf eine versuchte Abtreibung standen sechs Monate bis ein Jahr Kerkerstrafe, für einen durchgeführten Abbruch ein bis fünf Jahre Kerker. Doch in der Zwischenkriegszeit bewegte sich etwas: Neben den ersten Bemühungen von Politikerinnen, eine Legalisierung zu erreichen, entstanden vor allem in Wien erste Ehe- und Sexualberatungsstellen, weiß Elisabeth Greif, assoziierte Professorin für Legal Gender Studies an der Uni Linz. "Sexualpolitik war durchaus schon ein Thema", sagt sie. Diesen Fortschritt stoppte der Austrofaschismus, die Sexualität der Frauen wurde wieder stärker kontrolliert, indem man den Frauen die Kontrolle über ihren Körper entzog.

Die Verurteilungen wegen Abtreibungen schnellten in die Höhe: 1934 wurden österreichweit 681 Personen wegen Abtreibung verurteilt, 1936 waren es mit 1.031 über fünfzig Prozent mehr. Greif: "Natürlich stieg während des Austrofaschismus nicht die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, sondern die Verfolgungsintensität."

Zugeständnisse an das katholische Österreich

In den 1920er-Jahren wurde in der Rechtsprechung vom Obersten Gericht für Abtreibung ein "übergesetzlicher Notstand" anerkannt: wenn das Leben der Frau durch die Schwangerschaft in Gefahr war, die sogenannte medizinische Indikation. Diese Ausnahme blieb zwar auch im Austrofaschismus, gleichzeitig hagelte es Verschärfungen. So wurden zur Kontrolle der medizinischen Indikation eigene Kommissionen eingerichtet: Drei Ärzte urteilen darüber, ob mit einer Schwangerschaft tatsächlich das Leben der Frau bedroht ist.

Auch der "fahrlässige Schwangerschaftsabbruch" und die versuchte Beihilfe wurden unter Strafe gestellt. "Der religiöse Einfluss im Dollfuß/Schuschnigg-Regime war deutlich", sagt Greif. Viele Feministinnen sehen es auch im Jahr 2018 als Zugeständnis an das katholische Österreich, dass die Fristenregelung noch immer im Strafgesetzbuch verankert ist, "vielleicht wäre es im Gesundheitsrecht besser aufgehoben", meint auch Greif. (Beate Hausbichler, 16.2.2018)