Wien – Alpha Go hat im Vorjahr gezeigt, was geht. Die Software der Google-Tochter Deepmind ließ den stärksten menschlichen Profi im Strategiespiel Go blass aussehen. Schon die Vorgängerversion konnte Spitzenspieler besiegen. Doch Forscher setzten noch eins drauf und entwickelten die Software weiter. Sie lernte das Spiel ohne menschliches Zutun und besiegte auch ihre Vorgängerversionen. Geht es nach Isabell Kunst, ist seither in die Köpfe der Menschen vorgedrungen, was künstliche Intelligenz (KI) alles kann. "2016 hat sich in Österreich niemand dafür interessiert, 2017 sah das ganz anders aus."

Bild nicht mehr verfügbar.

Kunst ist CEO von Xephor Solutions. Das Start-up in Purkersdorf entwickelte eine Art digitales Gehirn, neuronale Netze, mit Synapsen, unterschiedlichen Regionen des Gehirns und was sonst noch dazugehört. Zwei Jahre Entwicklungs- und Programmierarbeit wurden investiert in das System, das lernen, neue Ideen hervorbringen, eigenständig Prozesse verändern und auf unvorhergesehene Situationen reagieren kann. Mittlerweile sind die Lösungen im Praxiseinsatz – zum Beispiel für die Risikovorhersage in einer Bank. Einfache Anwendungen können im Jahr 150.000 Euro an Lizenz kosten, komplexere eine Million, aber auch noch Teureres ist vorstellbar.

Am Computer sei so eine Lösung schnell installiert, sagt Kunst. Dann beginne aber die eigentliche Arbeit. Denn trainiert werden "kann das System erfahrungsgemäß nur im jeweiligen Haus". Viel Arbeit, 50 Stunden Training für einfache Anwendungen, 500 für komplexe sind nötig. "Schon jetzt könnten Banken mit der Lösung im Risikomanagement ohne menschliche Arbeitskraft auskommen. Tun sie aber nicht", sagt Kunst – noch nicht. Was etwa Banken betrifft, so würde man zunächst die menschlichen Ressourcen umschichten – in die Kundenbetreuung zum Beispiel. Langfristig sei die Maschine für manche Belange wohl billiger und zuverlässiger.

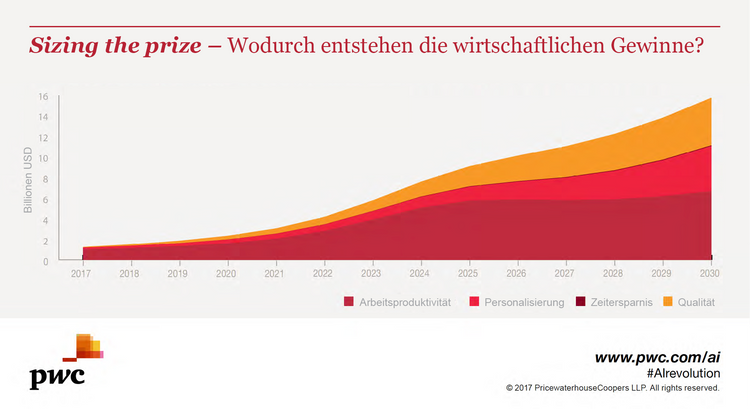

Noch stehen die Umsätze mit KI-Lösungen in keinem Verhältnis zur Aufmerksamkeit, die dem Thema zuteilwird. "Im Moment haben wir einen Hype", sagt Gerald Dipplinger, Partner beim Beratungsunternehmen Pricewaterhouse Coopers (PwC). Geht es nach Dipplinger, könnte sich das rasch ändern: Vom persönlichen Assistenten am Smartphone bis zur Analyse großer Datenmengen – bisher haben denkende und lernende Maschinen erst in Teilbereichen des Wirtschaftslebens Einzug gehalten. Laut PwC-Studie könnte KI bis zum Jahr 2030 zum entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes werden. Binnen zwölf Jahren wird demnach künstliche Intelligenz die Hälfte aller wirtschaftlichen Zuwächse weltweit einfahren. Die globale Wirtschaftsleistung könnte sich dadurch um 14 Prozent erhöhen. Das wäre immerhin ein Plus von 15,7 Billionen Dollar, was mehr als dem derzeitigen BIP von China und Indien zusammen entspricht. Ein gutes Geschäft für jene, die die passenden Lösungen parat haben.

Unternehmen wiederum bleibe gar nichts anderes übrig, als einzusteigen, sagt Dipplinger. "Am besten jetzt, denn derzeit stehen viele Open-Source-Lösungen bereit. Die Investitionskosten sind noch gering." Keine Branche könne sich dem Einfluss entziehen, schon um ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlieren, ist Dipplinger überzeugt. Branchen, die unter Kostendruck stehen, können es sich kaum leisten, auf Optimierung zu verzichten. Andere wiederum sind aufgrund ihres Fachgebiets auf KI-Lösungen angewiesen, wie etwa im Security-Bereich, wo es gilt, auf immer neue Bedrohungen zu reagieren.

Tatsächlich setzen Unternehmen lernende Systeme schon jetzt ein – zumindest wird damit experimentiert. Manchmal mit kleinen Lösungen, aus denen vielleicht einmal größere werden. Das Wiener Softwareunternehmen Eyepin etwa bietet solche an. Kunden wie T-Mobile nutzen sie, um einen Teil ihres Kundenservices zu automatisieren. Mit KI und Mustererkennung (zum Beispiel wann werden welche E-Mail-Newsletter gelesen) sollen sie zur richtigen Zeit passende Inhalte automatisch an die jeweiligen Empfängergruppen schicken.

Die dahinterliegenden Prozesse sind nicht trivial, gilt es doch, aus einer Menge an Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen, sagt Eyepin-Geschäftsführerin Eva-Maria Niederbrucker. Zum Beispiel könne man mit der Software auch herausfinden, warum Online-Einkäufer ihren Einkauf abbrechen. Das Klick- und Surfverhalten lasse sich immer besser nachvollziehen. Eyepin mit 40 Mitarbeitern in Wien baut gerade seinen Standort in Berlin auf. Voraussetzung für die Nutzung des genannten Software-Moduls (zum Preis ab rund 60 Euro monatlich) ist die firmeneigene Marketing-Suite ab 120 Euro bis zu mehreren tausend Euro im Monat.

Grundanwendungen, etwa um viele Daten effizient zu durchsuchen, um Fehler herauszufinden oder Rechnungen an einen großen Kundenkreis zu verschicken, würden jetzt schon gut funktionieren, sagt Dipplinger. Vieles erfordere aber noch einiges an Entwicklungsarbeit: "Dafür braucht man das Feedback der Anwender." Von Perfektion sei man aber bei den meisten Anwendungen weit entfernt: "Sie vergessen nichts, übersehen nichts, aber so richtig interpretieren können sie noch nicht."

Was das Thema dennoch weiter antreibt, sind die immer größer werdenden Datenmengen, die es auszuwerten gilt und die immer höheren und billigeren Rechenleistungen. Die Datenanalyse erfolgte in Unternehmen lange mit statistischer Methoden, die Ergebnisse lieferten, die von Entscheidungsträgern bewertet wurden. Künstliche Intelligenz soll die Bewertung allein vornehmen – wie Xephors Risikoentscheidungen in der Bank.

Bild nicht mehr verfügbar.

Und wo bleibt der Mensch? Den braucht es – hoffentlich – an anderen Stellen. In den kommenden zwei, drei Jahren werde es eher mehr Jobs in diesem Bereich geben, glaubt Isabell Kunst. Weil man Trainer brauche, Controller, Übersetzer, Leute, die sich auskennen. "Dann aber wird sich das ändern. Es werden Jobs wegfallen." Finanz-, Gesundheits-, Security-Anwendungen – "man kann dem System alles beibringen", sagt Kunst. Die Arbeit von Buchhaltern, so ihre Einschätzung, könnte im großen Stil ersetzt werden. Was dann zu geschehen habe, habe sich die Politik zu überlegen. Weniger Gesamtarbeitszeit, ein Grundeinkommen, alles überlegenswert, wie Kunst findet.

Stecker ziehen

PwC-Mann Dipplinger ist Optimist. "Wir setzen KI-Lösungen ein. Wir brauchen eher mehr Mitarbeiter." Umschichtungen in der Arbeitswelt werde es aber geben. Entwicklungen, die allerdings schon Automatisierung und Digitalisierung mit sich gebracht hätten: "Anstatt von Fotoentwicklern gibt es jetzt eben mehr digitale Bildbearbeiter." KI spare Zeit aber "wenn man dem menschlichen Geist Zeit gibt, weiß er damit etwas anzufangen".

Dass mit einer zunehmenden Zahl an Anwendungen auch das Potenzial für Missbrauch stetig steigt, ist auch Kunst klar. "Im schlimmsten Fall kann der Mensch aber immer noch den Stecker ziehen." (Regina Bruckner, 24.2.2018)