Ein Rückblick auf die Geschichte des FWF zeigt: Umkämpft war der Wissenschaftsfonds schon, bevor er überhaupt gegründet wurde. Und um das liebe Geld ging es auch immer schon. Begonnen hat die Geschichte des Fonds mit langen Diskussion zwischen SPÖ und ÖVP – auch das klingt vertraut.

Die große Koalition von 1949 bis 1966 stritt über eine gesetzliche Regelung der Forschungsförderung. 1960 entschlossen sich beide Parteien sogar dazu, ihr eigenes Förderinstrument auf die Beine zu stellen: die ÖVP den Forschungsrat, der von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Rektorenkonferenz als privater Verein gegründet wurde und die Politik mit in die Förderentscheidungen miteinbezog. Die SPÖ initiierte die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, die Institute nach dem Vorbild der deutschen Max-Planck-Gesellschaft gründen wollte.

Kaum wahrgenommen

Die heimischen Politiker nahmen aber auch dann die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung nicht wirklich wahr, wie Christof Aichner in seiner Diplomarbeit "40 Jahre im Dienste der Forschung" (2007, Uni Innsbruck) aufzeigt. Das Blatt wendete sich erst, nachdem die OECD 1963 einen für Österreich vernichtenden Bericht vorgelegt hatte: Die Experten zeigten auf, dass Österreich zu wenig für Forschung und Entwicklung ausgab. Schon damals wurde klar, dass man wirtschaftlich langfristig nur reüssieren kann, wenn man die Wissenschaft fördert.

Als die ÖVP 1966 aufgrund der Wahlergebnisse eine Alleinregierung unter Bundeskanzler Josef Klaus einsetzen konnte, war ein Hinderungsgrund – die dauerhafte Uneinigkeit mit dem Koalitionspartner – vom Tisch. Man beschloss im Nationalrat die gesetzliche Basis für den FWF. Aber noch bevor das Gesetz umgesetzt wurde, trat die Industrie auf den Plan und forderte die Gründung eines Fonds zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft (FFF).

Während der FWF internationalen Vorbildern wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG (seit 1951) und dem Schweizerischen Nationalfonds SNF (seit 1952) nachempfunden war, war die staatliche Förderung für Anwendungsforschung Ende der 1960er-Jahre relativ einzigartig. Der FFF ging schließlich 2004 in der damals neugegründeten FFG, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, auf.

Drohende Zusammenlegung

Ein eher dunkles Kapitel der FWF-Geschichte: Die ab 2000 amtierende ÖVP-FPÖ-Regierung wollte die Fonds zusammenlegen, was in der Wissenschaftscommunity als Gefährdung der Grundlagenforschung insgesamt betrachtet wurde. Der damalige Präsident des FWF, der Altersforscher Georg Wick, hat sich mit aller Macht gegen die drohende Fusion gestemmt, das bestätigt er auch im Rückblick. Und erzählt von einem Treffen mit Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), bei dem er lange und mit internationalen Beispielen für einen eigenständigen FWF argumentiert hat. Er präsentierte dem Kanzler auch einen Gegenvorschlag: den Bau eines Hauses der Forschung, wo beide Fördereinrichtungen ihren Sitz haben sollten – auch ohne vorhergehende Fusion. Ein vergleichsweise günstiger Preis für den Wunsch der Politiker nach besserer Zusammenarbeit der Agenturen. Bis heute arbeiten FWF und FFG nebeneinander in diesem Gebäude in der Sensengasse in Wien Alsergrund.

Aber wie wurde der Förderer für Grundlagenforschung von den Wissenschaftern selbst angenommen? Der Strukturbiologe Christoph Kratky erzählt in diesem Zusammenhang ganz gern von seinem Vater Otto. Dieser war Vizepräsident in den Anfangsjahren des Fonds und berichtete damals seinem Sohn, der den FWF von 2005 bis 2013 immerhin acht Jahre leitete, von der seinerzeit gepflogenen Förderstrategie: Die ehrwürdigen Hochschulprofessoren sollen es ziemlich unmöglich gefunden haben, dass sie Anträge für Forschungsgelder schreiben mussten, dass sie also begründen mussten, warum ihre Arbeit unterstützenswert sei. Eine Ablehnung war für sie gar nicht vorstellbar – also unterstützte der FWF fast alle Projekte und kam laut Christoph Kratky zu Förderquoten von mindestens 90 Prozent. Natürlich war das nur möglich, weil es nicht viele Anträge gab.

Erfindung der Schrödinger-Stipendien

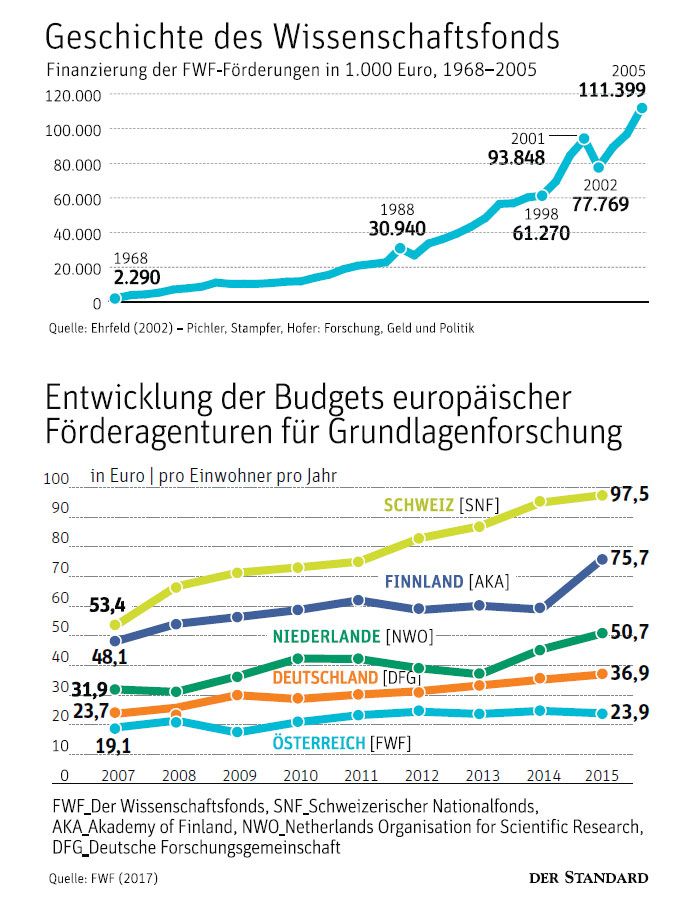

Im ersten Jahr des FWF belief sich das Budget des Fonds auf umgerechnet 2,29 Millionen Euro (die Währung war damals Schilling), gefördert wurde nahezu ausschließlich Infrastruktur. Heute sind es beim FWF etwa 185 Millionen Euro – zu wenig, wie man an der Zahl der hervorragend bewerteten Anträge sieht, die aus finanziellen Gründen nicht gefördert werden können.

Eine weitere Geschichte zeigt, wie schwierig es war, den FWF zu etablieren: Als 1985 die Schrödinger-Stipendien starteten, war der Andrang auch noch nicht allzu groß. Der Physiker Arnold Schmidt, von 1994 bis 2003 selbst Präsident des FWF, hatte die Idee für eine Förderung des exzellenten Nachwuchses an heimischen Unis, der damit Auslandsaufenthalte finanziert bekam – und präsentierte sie seinem langjährigen Freund, der damals Wissenschaftsminister war: Heinz Fischer (SPÖ), später Bundespräsident.

Wittgenstein-Preis

Schmidt war in dieser Zeit im FWF "noch gar nichts", konnte mit der Idee aber nicht nur Fischer, sondern auch Kurt Komarek, den seinerzeitigen Fondschef, für sich gewinnen. Nur trauten sich damals viele Jungwissenschafter nicht, ins Ausland zu gehen, weil sie fürchteten, später in Österreich an den Unis keine Stelle zu bekommen. Erst allmählich wurde klar, "dass das ein Renommee ist", erzählt Schmidt. Wissenschafter wie der Mathematiker Martin Nowak oder der Ökonom Ernst Fehr hatten ein solches Stipendium, heute können sie auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Schmidt initiierte schließlich Mitte der 1990er-Jahre in seiner Zeit als FWF-Präsident den Wittgensteinpreis für etablierte und das Startprogramm für junge Forscher. Unter den Startpreisträgern des ersten Jahres waren übrigens Christian Köberl, heute Direktor des Naturhistorischen Museums (NHM), und Ferenc Krausz, seit 2003 Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching bei München. Für den Wittgenstein-Preis muss man vorgeschlagen werden, er ist mit 1,5 Millionen Euro der höchstdotierte Preis für exzellente Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Landes. Als Schmidt ging, war es im FWF bereits üblich, für jeden Projektantrag ein internationales Expertengremium um ein Peer Review zu bitten – ein Akt gegen die Verhaberung in Österreich.

Um das liebe Geld wird es wohl auch in naher Zukunft gehen. Klement Tockner, derzeitiger Präsident des FWF, vertraut aber darauf, dass die ÖVP-FPÖ-Regierung wahrmacht, was sie ins Regierungsprogramm geschrieben hat: eine Erhöhung der Mittel für Grundlagenforschung, um auf das Niveau europäischer Spitzenländer in Sachen Innovation zu kommen. In der Vergangenheit war dieser Weg auch durch das mangelnde Verständnis für Grundlagenforschung recht steinig – in ganz Österreich, nicht nur in der Politik, schien es lange schwer den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert zu vermitteln. Oder wie es der Chemiker Engelbert Broda einmal recht pointiert formuliert haben soll: "Auch bei breiten Volksschichten unseres Landes war – und ist – daher ein Opernsänger und Walzerkönig ein Wesen höherer Ordnung als ein Philosoph oder Wissenschafter." (Peter Illetschko, 3.3.2018)