Er hat einfach das Eis auf die Vitrine geklatscht und gesagt: "Das könnt ihr selbst putzen." An dieses Erlebnis erinnert sich Hannah, die neben dem Studium als Eisverkäuferin jobbte, noch gut. Es war gegen 22 Uhr, ein lauer Sommerabend. Sie hatte bereits aufgeräumt, die Einnahmen eingetragen, das Eis für den nächsten Tag vorbereitet. "Wir waren am Zusperren" – als eine Gruppe hereinkam. Ein Kunde bestellte Pistazieneis. "Ich habe ihm gesagt, dass die Sorte eher wie Mozartkugel schmeckt, er sagte ‘okay’, bekommt sein Eis, probiert, meint: Es schmeckt gar nicht nach Pistazien – und verlangt eine neue Kugel." Als sie sich weigerte, ihm eine zu geben, folgte die Aktion. "Ich war richtig sauer, habe mir aber nichts anmerken lassen."

Gefühle faken müssen

Lächeln, obwohl man innen drinnen kocht: Ihre Emotionen zu kontrollieren, gehört für viele Menschen zu ihrem Job. "Emotional Labour", (zu Deutsch: Emotionsarbeit) heißt der wissenschaftliche Begriff dazu. Geprägt hat ihn die US-amerikanische Soziologieprofessorin Arlie Hochschild, um Arbeit von Flugassistentinnen und Fahrscheinkontrolleuren zu beschreiben – das war 1983.

Warum der Begriff aktuell aber besonders brisant ist, erklärt die Soziologin und Genderwissenschafterin Christiane Funken: "Künftig werden durch neue Technologien viele Routinetätigkeiten wegfallen. Wichtig werden damit die Arbeitsfelder, wo man mit Menschen zusammenarbeitet." Ein weiterer Katalysator könnte die Digitalisierung auch deshalb sein, weil sie ständige Bewertungen möglich macht. Gerade im Dienstleitungssektor können schlechte Bewertungen fatal sein. Wer stets ein freundliches Gesicht wahrt, ist im Vorteil.

Vor allem Frauenberufe

Für Hannah war die Arbeit als Eisverkäuferin nur ein Studentenjob – viele verdienen damit ihr täglich Brot. Kellnerinnen und Kellner, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Callcenter, Pflegerinnen und Pfleger: Das sind die typischen Jobs, die in der Literatur genannt werden, wenn es um emotionale Selbstkontrolle geht. Meist sind das Berufe, in denen vor allem Frauen tätig sind.

Bild nicht mehr verfügbar.

Emotionale Selbstkontrolle sei "eine große Herausforderung", sagt Funken. "Man muss viel aushalten." Auch Hannah gibt zu Protokoll, dass es sie oft überrascht und überfordert habe, "dass Leute teilweise so unfreundlich, so fordernd" waren. "In der Regel kauft man sich doch ein Eis, um sich etwas Gutes zu tun."

Erschöpft und ausgebrannt

Ein Lächeln aufzusetzen, ist aber nicht nur anstrengend sondern kann auch unglücklich und unzufrieden machen. Studien zeigen: Menschen, die häufig ob ihrer echten Gefühle schwindeln müssen, sind häufiger unzufrieden in ihrem Job. Sie leiden eher an Schlafproblemen, Magen- und Kopfschmerzen und Erschöpfung. "Das liegt daran, dass es viel Energie kostet", sagt Ute Hülsheger. Die Psychologin an der Maastricht University analysierte gemeinsam mit Kollegen 95 Arbeiten zum Thema. "Man muss professionell sein, wenn man private Themen hat, die einen ärgern, muss man versuchen, das zu verstecken. Das ist manchmal anstrengend", bestätigt Charlie, Flugbegleiterin bei einer österreichischen Airline.

Wie ungesund dieses permanente Freundlichsein tatsächlich ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ist das Gefühl authentisch, schadet es weniger, sagt Hülsheger: "Wenn man gut gelaunt bei Starbucks arbeitet, passt das vielleicht." In der Fachsprache ist von "Deep Acting" die Rede: Man versetzt sich in die Kunden hinein, ist empathisch. Man spielt dem Gegenüber nichts vor, sondern verändert das eigentliche Gefühl. Das sei wesentlich gesünder als das so genannte "Surface Acting", das aufgesetzte, künstliche Lächeln.

Nur mehr Mechanismus

Irgendwann habe sie beim Eisverkaufen "keine Emotionen mehr in die Begegnung gelegt", berichtet Hannah. "Man verfällt in eine Art Mechanismus, spielt dieselben Phrasen ab, ohne auf den menschlichen Kontakt zu achten", sagt sie. "Ein Euro 30 bitte – Dankeschön, Tschüss."

Der Flugbegleiterin Charlie fällt es leichter, authentisch freundlich zu sein. Selbstverständlich hat sie auch schon erlebt, dass sich Passagiere beschweren. Einer habe sie gar als "Arschloch" beschimpft. "Er war sauer auf die Airline und hat seinen Frust an uns ausgelassen." Die junge Frau nimmt das gelassen. "Man hat sich ja bewusst für den Beruf entschieden und weiß, was er mit sich bringt."

Emotionale Fließbandarbeit

Eine wesentliche Rolle dabei, wie gut echte Empathie gelingt, spielt natürlich auch der Zeitdruck: Hat man die Möglichkeit, sich auf einen Kunden einzulassen oder nicht? Besonders anstrengend hätten es Mitarbeiter in einem Callcenter, sagt die Soziologin Funken. "Sie sitzen in Reih und Glied mit Stöpsel in den Ohren und bekommen einen Anruf nach dem anderen." Das sei quasi "emotionale Fließbandarbeit, bei der es sehr schwierig ist, noch freundlich und zugewandt zu sein."

Nötig ist Emotionsarbeit aber auch in vielen hochqualifizierten Jobs. Manager und Mangerinnen müssen gefasst bleiben, egal welche Fehler passieren. Ärzte und Ärztinnen sollen sich verständnisvoll und empathisch zeigen, auf die Bedürfnisse aller eingehen. Allerdings: "Die Autonomie, die in diesen Berufen möglich ist, kann negative Effekte abpuffern", sagt Psychologin Hülsheger. So können sich Chefs nach einem schwierigen Kundentermin oder einem konfliktreichen Mitarbeitergespräch zurückziehen. Ein Arzt widmet sich vielleicht kurzfristig anderen Aufgaben – seine Sprechstundenhilfe kann das nicht. Sie erhält für ihre Arbeit auch deutlich weniger Gehalt, ihre Tätigkeit ist gesellschaftlich weniger hoch angesehen.

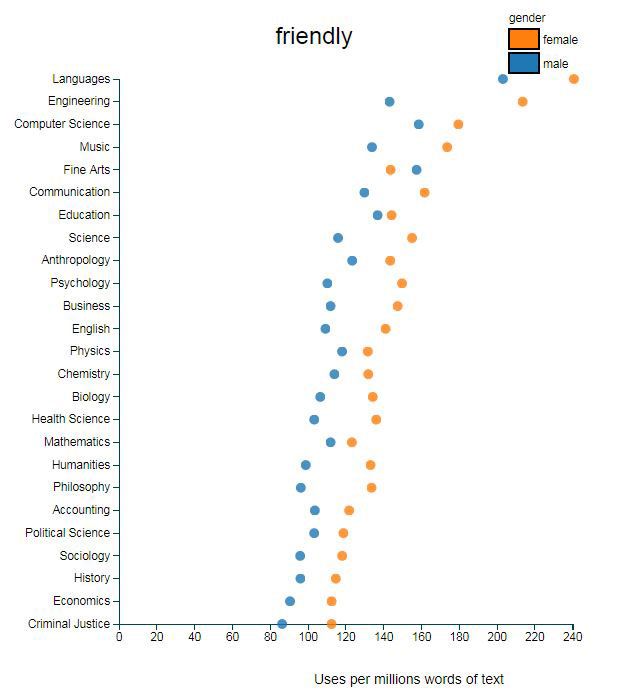

Dass Professorinnen ebenso danach beurteilt werden, wie freundlich sie sind, zeigt eine Auswertung der Northeastern University. Sie beruht auf 14 Millionen Online-Beurteilungen, geschrieben von US-amerikanischen Studierenden. Demnach werden Professorinnen häufiger als "freundlich", "gut gelaunt" oder "verständnisvoll" bezeichnet – ihre männlichen Kollegen hingegen als "intelligent", "humorvoll", "charismatisch" – teilweise sogar als "genial" oder "brillant".

"Lach doch mal"

Frauen übernehmen aber nicht nur im beruflichen, auch im privaten Bereich die Beziehungsarbeit. "Sie waren immer schon die Dienenden an der Familie und am Gatten", sagt Soziologin Funken. Mittlerweile gehen sie zwar ebenso arbeiten, die Arbeitsaufteilung im Privaten ist aber weiterhin traditionell organisiert. "Frauen machen das Zigfache an Hausarbeit, an Fürsorge für die Kinder und Pflege der Eltern. Und sie sollen da sein, wenn es Krisen gibt." Zuhören, verstehen, aufmuntern: Das ist nach wie vor Frauensache.

Das viele keine Lust mehr darauf haben, ständig ein Happy-Face aufzusetzen, zeigen persönliche Gespräche, ebenso wie Blog-Artikel und Kunstprojekte. So plakatierte die New Yorker Street-Art-Künstlerin Tatyana Fazlalizadeh Frauen-Portraits mit der Aufschrift: "Stop telling women to smile". Lächeln sei eine der wärmsten Gesten, die man jemandem entgegenbringen könne, schreibt die Journalistin Erika Hardison in der "Huffington Post". Von einem Fremden dazu aufgefordert zu werden, empfinde sie als Affront. (Lisa Breit, 8.3.2018)