Am Welt-Tollwuttag, dem 28. September des Jahres 2008, wurde Österreich zum tollwutfreien Gebiet erklärt. Über Jahrtausende hinweg führte diese von Wild- und Haustieren auf den Menschen übertragene Virus-Infektion, die auch als Wutsucht, Hundswut, Wasserscheu oder Rabies bezeichnet wurde, fast unweigerlich zum Tod. In Österreich machte sich der Militärarzt Matthäus Mederer (1739-1805), der sich unter anderem intensiv mit der Bekämpfung von Tollwut beschäftigt hatte, im wahrsten Sinn des Wortes einen Namen, als ihn Kaiser Joseph II. 1789 mit dem Prädikat Edler von Wuthwehr versehen, in den erblichen Adelsstand erhob. Sein Sohn, General Conrad von Mederer Edler von Wuthwehr (1781-1840), war der bekannteste Träger dieses Titels. So verdienstvoll die Bemühungen von Matthäus Mederer Edler von Wutwehr auch waren, konnten sie jedoch einen zeitgenössischen prominenten Wiener Bürger nach einem Hundebiss nicht von einem Suizidversuch abhalten.

Der Schauspieler und Theater-Autor Ferdinand Raimund (1790-1836), der gemeinsam mit Johann Nestroy (1801-1862) das Alt-Wiener Volkstheater begründete, war nicht nur in seiner unmittelbaren Umgebung für seine Hypochondrie bekannt. So musste er bereits 1826 eine Reise mit dem k. k. Hofschauspieler Joseph Schmidt (1797/98-1866) abbrechen, wie dieser in seinem Tagebuch beschreibt, weil Raimund nach der Lektüre des "Not- und Hilfsbüchleins", eines Gesundheitsratgebers, Tollwutsymptome an sich festzustellen glaubte. Der Höhepunkt dieser ausgeprägten Phobie führte zehn Jahre später, am 5. September 1836, schließlich zu seinem Tod. Auf einer Reise nach Wien mit Toni Wagner (1799-1879), mit der er seit 1830 in einem ganz eigenen Konstrukt einer wilden Ehe lebte, wurde Raimund in Pernitz im niederösterreichischen Alpenvorland von einem Hund gebissen. Bei seiner Rückkehr erfuhr er, dass der Hund in der Zwischenzeit weitere Menschen gebissen hätte und deshalb erschossen worden war, woraufhin er sich in einem Gasthof in Pottenstein, in dem er sich gerade aufhielt, mit einer Pistole in den Mund schoss. Der Schuss war allerdings so unglücklich angesetzt, dass er noch sechs lange Tage lebte, bevor er seinen Verletzungen erlag.

Arsen, Blei und Schießpulver

Die Verzweiflung Raimunds wird verständlich, wenn man sich die therapeutischen Maßnahmen jener Zeit vor Augen führt: In einem Grazer "Not- und Hülfsbüchlein" aus dem Jahr 1792 wird empfohlen, "daß man den Augenblick, da der Biß geschehen, in die nächste Schmiede lauft, und ein glühendes Eisen auf diese Wunde setzt: oder aber daß man auf den verletzten Fleck Schießpulver streuet, und es abbrennen läßt, etlichemal hintereinander." Eine weitere Maßnahme bestand im Herausschneiden der Bisswunde, die in der Folge acht Wochen lang offen gehalten wurde. Auch die Einnahme von Tollkirsche (Belladonna) war verbreitet, während in dem "Not- und Hüfsbüchlein", das in Form eines Dialoges eines Pfarrers mit den Mitgliedern seiner Gemeinde gehalten ist, dezidiert davon abgeraten wird, nach St. Hubert im Ardenner Wald zu reisen und mit der Stirn eine Reliquie vom Priesterrock des heiligen Hubert zu berühren, da die meisten Kranken bereits am Weg verenden würden. Als weitere Behandlungsalternativen standen zur Zeit Raimunds auch Arsen, Blei, Alkali und Chlor in der Wundbehandlung im Gebrauch, die zuweilen Erfolg zeigten.

Zumeist reichte jedoch der Verdacht auf eine Infektion aus, dass sich alle Angehörigen fernhielten, den Kranken in eine kerkerähnliche öffentliche Anstalt überführten, wo er auf sich alleine gestellt oder auch unter Misshandlungen der Verzweiflung bis zum Tod ausgesetzt sei, wie Mihaly de Lenhossek in seinem Werk über „die Wuthkrankheit nach bisherigen Beobachtungen und neueren Erfahrungen pathologisch u. therapeutisch dargestellt“ (1837) beschreibt. Schließlich hätten die Regierungen Frankreichs, Englands und Deutschlands erst vor kurzem bestimmt, dass "wuthkranke Menschen" nicht mehr durch Ersticken oder durch Aderlässe getötet werden dürfen, um ihr Leiden abzukürzen. Ob ein derartiges Gesetz auch im Kaisertum Österreich vorlag, konnte nicht eruiert werden.

Ärztlicher Forschungsdrang

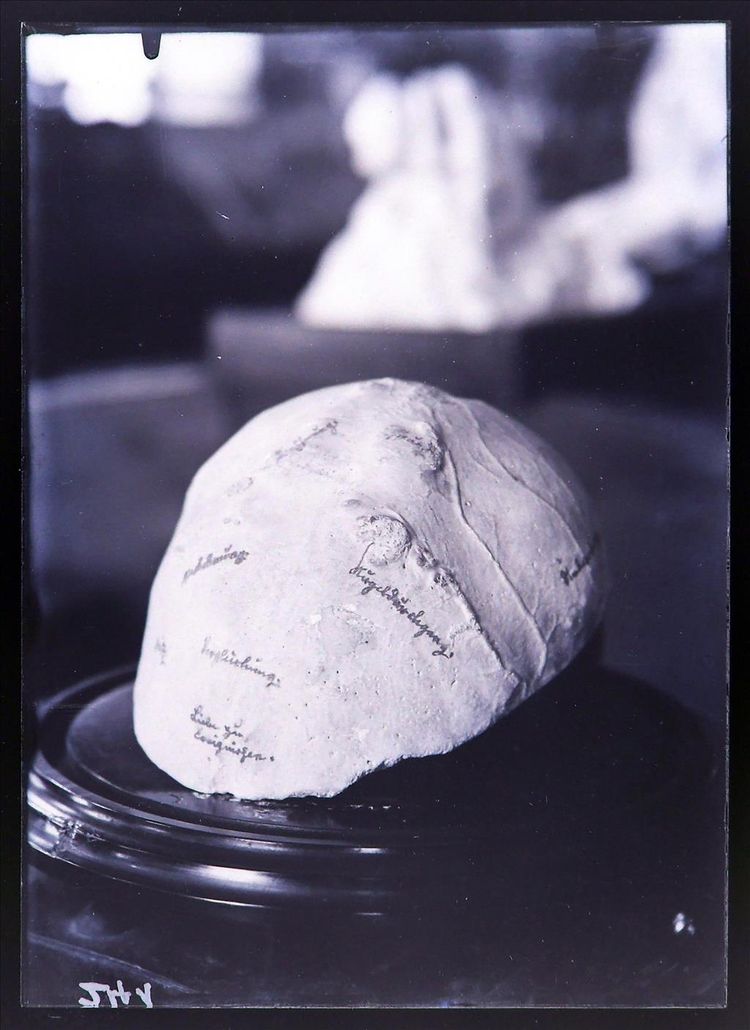

Nach diesem Selbstmordversuch wurde Raimund vom zuständigen Landesgerichtsarzt Anton Rollett (1778-1842) behandelt und anschließend auch obduziert. In seinem Obduktionsbericht vom 7. September erwähnt Rollett zwar "zwei sehr kleine in die Haut dringende Bisswunden", stellt aber fest, dass „die absolut tödlichen Verletzungen“ des Kopfes durch den Einschuss zum Tod geführt haben und dass sich keinerlei Hinweise auf eine Tollwutinfektion finden lassen konnten. Im Zuge der Obduktion wurde Rollett, der seit 1811 seine umfangreichen natur- und kulturwissenschaftlichen Sammlungen in seinem Haus in Baden bei Wien der Öffentlichkeit zugänglich machte, jedoch Opfer seines Forschungsdranges: Er entfernte die Schädeldecke Ferdinand Raimunds und nahm sie mit in sein Haus nach Baden, um sie wissenschaftlich zu untersuchen und wahrscheinlich auch seiner Sammlung einzuverleiben.

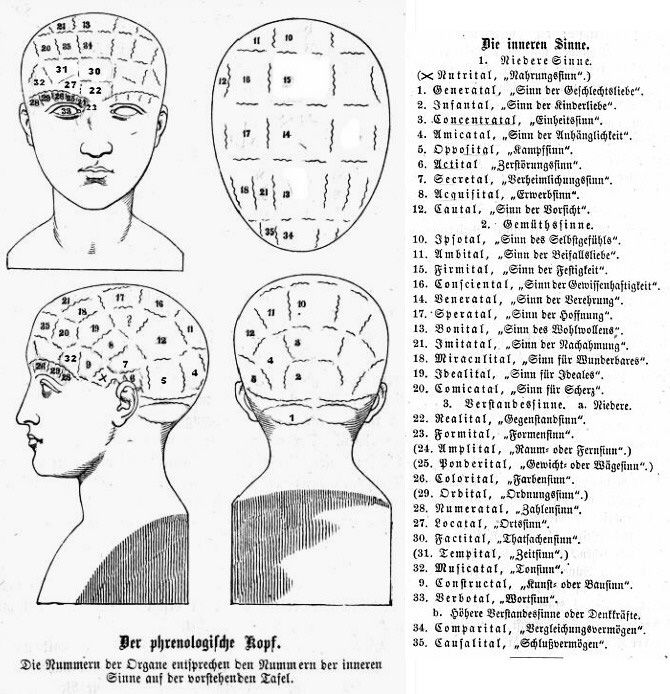

Seit 1825 war Rollett über die Vermittlung eines gemeinsamen Bekannten und Patienten stolzer Besitzer des Großteils der Schädelsammlung des Mediziners Franz Joseph Gall (1758-1828), dem Begründer der sogenannten Phrenologie (griech.: phrenos = "Geist", "Gemüt", logos = "Wort", "Lehre"). Diese Lehre war darauf ausgerichtet, geistige Eigenschaften klar abgegrenzten Gehirnarealen zuzuordnen. Gall versuchte einen Zusammenhang zwischen Schädel- und Gehirnform einerseits und Charaktereigenschaften und Talenten andererseits herzustellen und nahm somit an, dass man letztere an der Größe und Form des Schädels und des Gehirns ablesen konnte. Gall nutzte zum Beweis seiner Lehre gerne Schädel verstorbener Insassen des Narrenturms, der Irrenanstalt in Wien, die Joseph II. im Zuge der Errichtung der Krankenanstalt am Alsergrund privat finanziert hatte, aber auch Gehirnschalen verurteilter Verbrecher. Für das andere Ende der Beweiskette fanden sich Schädel und vor allem Gipsbüsten hervorragender Persönlichkeiten in seiner Sammlung. Auch einige Mitbürger, die sich dafür hielten, waren in ihrem Testament darauf bedacht, dass ihr Schädel nach dem Tod Eingang in Galls Sammlung finden würde.

Wanderungen einer Hirnschale

Als die Angehörigen und Erben Raimunds im Zuge des Begräbnisses die fehlende Schädeldecke bemerkten, entwickelte sich ein erbitterter Rechtsstreit. Zunächst stützte sich Anton Rollet auf eine Hofverordnung aus dem Jahr 1764, nach welcher "der Cadaver von Selbstmördern zu wissenschaftlichen Zwecken ausgebeutet" werden durfte, schließlich musste er die Hirnschale sechs Wochen nach der Obduktion zurückerstatten. Zuvor fertigte er jedoch zwei Gipsabgüsse an (Inventar-Nr. 1651/1-3), die heute im Badener Rollettmuseum im Raum der Gall’schen Schädelsammlung ausgestellt sind. Nach einer längeren Odyssee im Anschluss an den Rechtsstreit erhielt die Erbin Antonie Wagner die Hirnschale, die sie im Strohsack ihres Bettes bis kurz vor ihrem Tode aufbewahrt haben soll. Anschließend kam der Archivar der Stadt Wien, Karl Glossy (1848-1937), in ihren Besitz. Nach einigen weiteren Stationen gelangte die Hirnschale schließlich 1969 in den Besitz des Historischen Museums der Stadt Wien. Dort informierte man die Raimundgesellschaft, sodass das Beweisstück einer Tollwutphobie und eines ausgeprägten Forscherdranges schließlich am 6. September 1969 mit den übrigen Gebeinen Raimunds in einer feierlichen Bestattung in seinem Grab in Gutenstein wiedervereinigt wurde.

Da die Lehre der Phrenologie Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen regelrechten Trend zur Leichenfledderei ausgelöst hatte, teilte Raimund dieses Schicksal mit anderen prominenten Persönlichkeiten, wie etwa Joseph Haydn (1732-1809), dessen Schädel erst 1954 in der Bergkirche in Eisenstadt nachbestattet wurde, oder mit Friedrich Schiller (1759-1805), dessen vermeintlichen Schädel Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) bei sich aufbewahrte und dem er 1826 das Gedicht "Bei Betrachtung von Schillers Schädel" widmete. Letzteres gibt schließlich einen Hinweis darauf, dass es sich wahrscheinlich in den wenigsten Fällen von entwendeten Hirnschalen und Schädeln um reinen Forscherdrang handelte, sondern auch um einen guten Teil Genieverehrung und mitunter eine gewisse makabere Faszination. (Celine Wawruschka, 3.10.2018)

Weitere Beiträge der Bloggerin