Die großen technologischen Durchbrüche haben es oftmals an sich, dass sie ihren Beginn mit einer Entdeckung nehmen, die zunächst einmal gar nicht nach praktischem Nutzen riecht. Als der Physiker Heinrich Hertz 1888 elektromagnetische Wellen nachweisen konnte, ahnte er nicht im Geringsten, dass er damit eine neue technische Ära einläutete. Was hätte er zu einer Welt gesagt, in der drahtlose Informationsübertragung selbstverständlich ist?

Was die Entstehung der Quantenphysik angeht, sprach der Physiker Max Planck gar von einem "Akt der Verzweiflung", als er 1900 die These aufstellte, dass Strahlung nicht in beliebig kleinen Mengen abgegeben werden kann, sondern nur in kleinen Paketen, genannt Quanten. Planck hoffte darauf, dass dieses hässliche Provisorium bald durch eine elegantere Theorie ersetzt würde.

Doch knapp 120 Jahre später ist die Quantenphysik eine tragende Säule unseres Weltverständnisses. Zudem hat sich in den vergangenen Jahren ein globaler Wettlauf um die Entwicklung ihrer technischen Möglichkeiten eingestellt, der mit Milliardeninvestitionen vorangetrieben wird.

Die Welt ist ein Kasino

Aber was macht die Quantenphysik so besonders? Weit über die Fachgrenzen und Forscherkreise hinaus ist sie für ihre bisweilen seltsamen Aussagen bekannt. (Lesen Sie hier eine Einführung in Quantenphysik.) Der Grund dafür liegt darin, dass wir Menschen die Welt nicht so wahrnehmen, wie sie auf fundamentalster Ebene tatsächlich funktioniert. Unsere Intuition speist sich aus den Erfahrungen, die wir in unserer Alltagswelt machen. Doch die spielt sich nicht in der Größenordnung von Atomen ab. Und die quantenphysikalischen Prozesse, die wir dort mit immer besseren Hilfsmitteln beobachten können, muten für menschliche Begriffe reichlich merkwürdig an.

Das beginnt damit, dass das Prinzip von Ursache und Wirkung im Mikrokosmos an seine Grenzen stößt. Das Verhalten einzelner Teilchen ist nicht vorhersagbar.

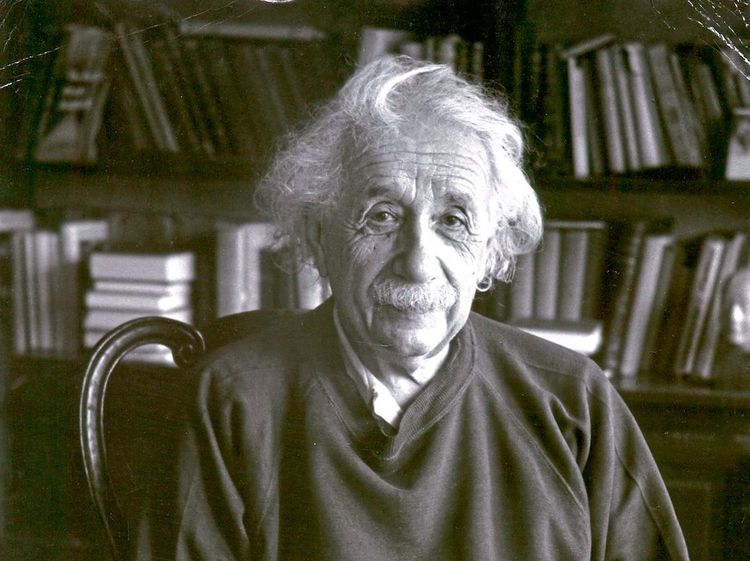

Schon bei den Gründervätern der Quantentheorie sorgte das für Unbehagen: "Die Idee, dass ein Elektron, das von einem Lichtstrahl ausgestoßen wird, sich den Augenblick und die Richtung seines Fluges nach eigenem freiem Willen wählen kann, ist für mich nicht zu ertragen", beklagte sich beispielsweise Albert Einstein. Nachsatz: "Wenn es dahin kommt, dann wäre ich lieber ein Schuster oder gar Angestellter in einem Spielkasino als ein Physiker."

Einsteins österreichischer Kollege Erwin Schrödinger sah die Sache ähnlich: "Wenn es bei dieser verdammten Quantenspringerei bleiben soll, so bedaure ich, mich mit der Quantentheorie überhaupt befasst zu haben."

Abschied von Gewissheiten

Mittlerweile lässt sich sagen, dass die Analogie mit dem Kasino ziemlich gut auf die Quantenphysik zutrifft. Die Theorie bietet zwar keine Gewissheiten, aber immerhin Wahrscheinlichkeiten. Und auf die statistischen Vorhersagen kann man sich dann doch verlassen.

Das ist noch lange nicht alles, was die Quantenphysik so seltsam macht. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass Messungen im Mikrokosmos das gemessene Objekt verändern. Oder dass es prinzipielle Einschränkungen der Messgenauigkeit gibt – nicht weil unsere Messapparaturen nicht genau genug sind, sondern weil uns die Natur einen Riegel der Unschärfe vorschiebt, den wir nicht beseitigen können.

Dann wäre da noch die doch etwas irritierende Angewohnheit von Quantenteilchen, dass ihr Ort unbestimmt ist, wenn sie nicht gemessen werden. Solange man sie nicht festnagelt, befinden sie sich quasi hier und dort zugleich.

Geisterhafte Verbindungen

Das sind zwar schon allerlei Merkwürdigkeiten, die selbst so manchen Quantenphysiker daran zweifeln lassen, ob man die Quantenphysik überhaupt verstehen kann. Doch die eigentümlichste Eigenschaft blieb bisher noch unerwähnt. Es handelt sich dabei um eine geisterhafte Verbindung zwischen zwei Teilchen, die dazu führt, dass, sobald man den Zustand eines Teilchens verändert, das Partnerteilchen eine korrespondierende Veränderung exakt im selben Moment erfährt. Einstein sprach dabei von "spukhafter Fernwirkung", Schrödinger nannte das Phänomen Verschränkung.

Keiner von beiden fand Gefallen an den verschränkten Teilchen. In den 1930er-Jahren arbeiteten sie daran, wie sich das Phänomen wieder aus der Physik eliminieren ließe, doch ohne Erfolg. Jahrzehnte später war klar, dass die Verschränkung nicht nur tatsächlich existiert, sondern dass sie gar die wesentliche Zutat für eine völlig neue Generation technischer Anwendungen ist.

Gerade in den vergangenen Jahren haben öffentliche wie private Geldgeber in die Entwicklung ebendieser Technologien investiert. Mit einigen führenden Hotspots der Quantenforschung sind österreichische Wissenschafter vorn dabei im Rennen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Quantenphysik einen Technologieschub ermöglicht. Die Mikroelektronik profitierte enorm vom Verständnis der kleinsten Teilchen. Ein Leben ohne Quantenphysik, das hieße ein Leben ohne Smartphone, Computer oder viele andere Elektrogeräte.

Immer größer werden

Im Gegensatz zu diesen früheren Anwendungen geht es nun darum, quantenmechanische Wechselwirkungen gezielt auszunutzen. Derartige Entwicklungen werden unter dem Schlagwort der "zweiten Quantenrevolution" subsumiert, an deren Spitze der Quantencomputer thront.

Bisher beruhte der technologische Fortschritt auf einem Trend der Miniaturisierung. Vor einigen Jahrzehnten waren Computer noch raumfüllend, mittlerweile passen sie in die Hosentasche. Bei Quantentechnologien verhält es sich in gewisser Weise umgekehrt: Quanteneffekte sind am einfachsten auf atomarer Ebene zu nutzen. Die Herausforderung besteht darin, ihre Vorzüge in immer größeren Maßstäben auszuspielen.

Am weitesten ist dabei die Quantenkryptografie fortgeschritten. Klassische Verschlüsselungstechniken basieren auf Methoden, die für herkömmliche Computer einen erheblichen Rechenaufwand bedeuten. Die Quantenkryptografie ist dagegen sozusagen grundsätzlich abhörsicher.

Das hat vor allem mit zwei Prinzipien zu tun: Wie schon erwähnt, verändert die Messung das gemessene Objekt. Für die Datenübertragung bedeutet das, dass ein Lauschangriff nicht unbemerkt vonstattengeht. Zusätzlich besagt das No-Cloning-Theorem, dass Quantenzustände nicht kopiert werden können.

Weltpremiere in Wien

Schon heute sind erste kommerzielle Anwendungen der Quantenkryptografie auf dem Markt. Bereits 2004 erfolgte in Wien die welterste Banküberweisung mittels Quantenverschlüsselung: Wiens damaliger Bürgermeister Michael Häupl überwies dem Quantenphysiker Anton Zeilinger von der Universität Wien eine Spende von 3000 Euro. Der Schlüssel für die Nachrichtencodierung wurde mit verschränkten Lichtteilchen erzeugt.

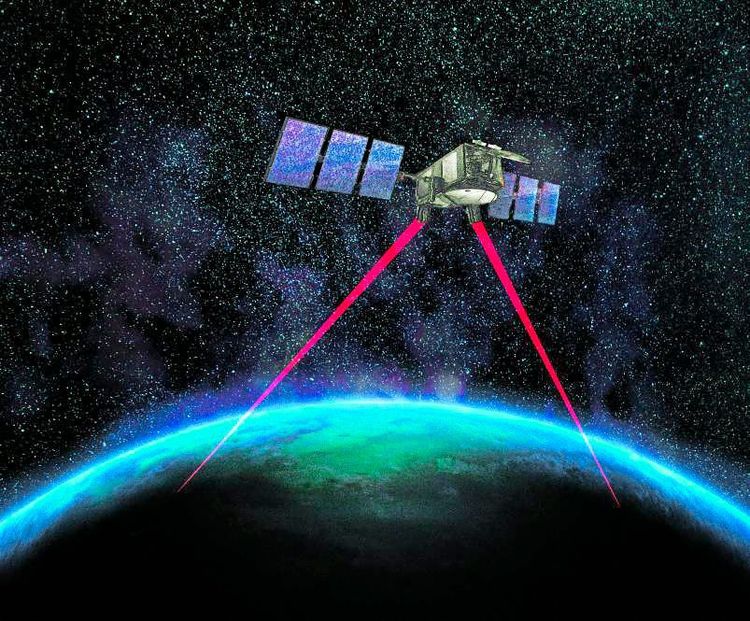

Heute kann die Technologie über tausende Kilometer via Satelliten eingesetzt werden. Den Wettlauf, Quantentechnologie ins All zu exportieren, hat China für sich entschieden: 2016 ist der chinesische Satellit Micius gestartet, der bislang einzige Quantenkommunikationssatellit im Orbit.

Micius war auch das Herzstück des ersten quantenmechanisch verschlüsselten Videotelefonats, das 2017 zwischen Peking und Wien stattfand.

Das chinesische Experiment mit dem Akronym Quess, das für Quantum Experiments at Space Scale steht, an dem auch Physiker der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften beteiligt sind, bietet einen Ausblick darauf, wie ein künftiges Quanteninternet funktionieren könnte. Derzeit werden von der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) Pläne für einen Quantenkommunikationssatelliten geschmiedet. Sind mehrere solcher Satelliten im Einsatz, könnten die Signale aus verschränkten Lichtteilchen jeden Punkt der Erde erreichen.

Sicherheit per Laser

Wie die heute existierenden Telekommunikationssysteme quantenkryptografisch abgesichert werden könnten, ist eine Frage, mit der sich Hannes Hübel beschäftigt. Der Forscher am Austrian Institute of Technology (AIT) arbeitet daran, ein neues System der Verteilung von Quantenschlüsseln zu entwickeln. Dieses soll letztlich in bestehende Netzwerke eingebracht werden. Für die herkömmliche Quantenkryptografie braucht es einzelne Lichtteilchen. Doch sowohl deren Erzeugung wie auch deren Messung ist nicht ganz einfach.

Im Projekt Civiq versuchen die Forscher daher, statt einzelner Lichtteilchen abgeschwächte Laserpulse für die sichere Informationsübertragung zu verwenden. Diese lassen sich mit herkömmlichen Fotodioden detektieren, wie sie heute schon in der Telekomindustrie eingesetzt werden. Laut Hübel soll diese Technologie in drei bis fünf Jahren in die Netzwerke von Telekombetreibern eingebaut werden.

Ob die Sicherheit all unserer elektronischen Daten langfristig gewährleistet werden kann, hängt entscheidend davon ab, wie schnell sich die Quantenkryptografie entwickelt. Denn die Quantenphysik gibt uns nicht nur die Möglichkeiten in die Hand, ein sicheres Verschlüsselungsverfahren zu entwickeln, sie bereitet auch das Feld für jene Maschine, die alle heute im Einsatz befindlichen Codes im Nu knacken könnte – den Quantencomputer.

Bild nicht mehr verfügbar.

Schnelle Berechnungen durch Superposition

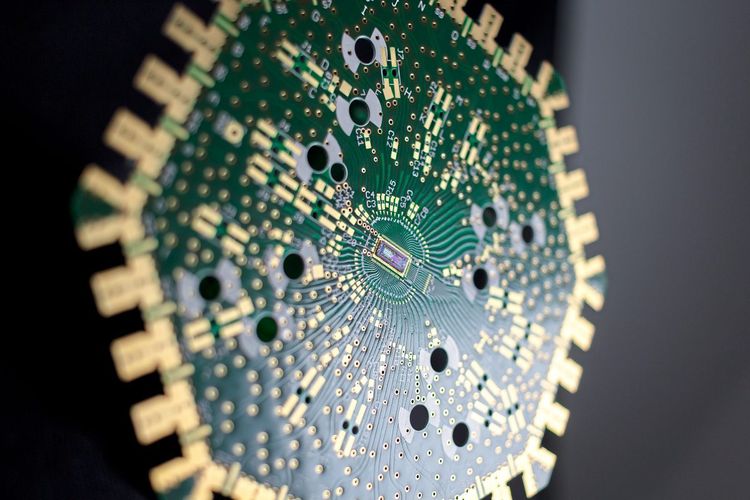

Codes zu entschlüsseln ist bei weitem nicht die einzige denkbare Anwendung von Quantencomputern. Die ersten theoretischen Ideen dazu gab es schon vor Jahrzehnten. Doch erst in den vergangenen Jahren konnten funktionierende Quantencomputer konstruiert werden. Bislang können diese Prototypen noch nichts, was klassische Computer nicht auch können. Aber immerhin demonstrieren sie, dass es tatsächlich möglich ist, die Prinzipien der Quantenphysik in einer Rechenmaschine auszunutzen.

Während ein Bit im klassischen Computer entweder den Wert 0 oder 1 annimmt, kommt bei den Quanten-Bits, kurz Qubits, im Quantencomputer die Superposition zu tragen. Ein Qubit kann die Werte 0 und 1 gleichzeitig annehmen. Dadurch können Rechnungen ungleich schneller ausgeführt werden. Theoretisch jedenfalls. In der Praxis ist das größte Problem, dass quantenmechanische Phänomene äußerst flüchtig sind. Ein Teilchen bleibt nur dann in seinem Überlagerungszustand, wenn es von der Umgebung isoliert ist. Genau das ist aber nicht der Fall, wenn man ein Gerät mit mehreren Qubits bauen will.

Konzerne wie Google, IBM oder Intel lassen sich dadurch nicht beirren und haben in den vergangenen Jahren Millionen in die Entwicklung von Quantencomputern investiert. Zuletzt haben sie sich mit Erfolgsmeldungen überboten, was die Anzahl der Qubits ihrer Maschinen angeht. Die offiziellen Rekordhalter stehen aktuell bei etwa 70 Qubits. Solche Spitzenwerte konnten einem Praxistest aber noch nicht standhalten, sagt Thomas Monz von der Universität Innsbruck. Da liege das Limit bei etwa 20 bis 30 Qubits.

Qubits sind nicht alles

Die bloße Anzahl der Qubits ist ohnehin nicht besonders aussagekräftig. Da wäre zum Beispiel das nicht unwesentliche Detail der Fehlerraten, sprich, nach wie vielen Rechenoperationen es im Schnitt zu einem Fehler kommt. Treten Fehler häufig auf, lassen sich keine komplexen Rechenprozesse durchführen, selbst wenn man viele Qubits zur Verfügung hat, sagt Monz, der selbst an Quantenfehlerkorrektur und Quantenalgorithmen arbeitet.

Monz vergleicht die Algorithmen eines Quantencomputers mit den Apps eines Smartphones. "Will man einen universellen Quantencomputer bauen, braucht man zum einen viele Algorithmen, andererseits auch Fehlerkorrekturen", sagt Monz.

Noch scheint die Forschung zu Quantencomputern ein gutes Stück vom Durchbruch entfernt, bisher hat der Quantencomputer den klassischen Computer noch nicht übertroffen. Monz schätzt aber, dass das zumindest in Teilbereichen schon "in zwei bis drei Jahren" so weit sein könnte.

Milliarden für Quanten-Forschung

In China soll im kommenden Jahr ein zehn Milliarden Dollar schweres Quantenforschungsinstitut eröffnet werden. Die EU hat 2016 eine Flagship-Initiative für Quantentechnologien im Umfang von einer Milliarde Euro auf den Weg gebracht, das für zehn Jahre anberaumt ist. Auch das Quantenkryptografie-Projekt Civiq ist eines jener dadurch geförderten Vorhaben. In Österreich stellen etwa das Wissenschaftsministerium und die Forschungsförderungsagentur FFG Gelder für angewandte Quantenforschung bereit.

Die vielversprechenden Anwendungen der Quantenphysik dürfen jedenfalls nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre Fundamente noch immer nicht umfassend verstanden worden sind. Seit Jahrzehnten arbeiten Physiker daran, die Quantenmechanik mit der anderen großen physikalischen Theorie des 20. Jahrhunderts zu vereinheitlichen – der Relativitätstheorie. Letztlich könnten die Anstrengungen zu einer neuen Theorie führen, die zunächst womöglich noch merkwürdiger und nutzloser anmutet als einst die Quantentheorie. (Tanja Traxler, 31.3.2019)