Mittlerweile scheint selbst die Verwendung des Begriffs tabu zu sein. Wenn dieser Tage Wissenschafter und Forschungspolitiker an britischen Top-Universitäten über den Brexit sprechen sollen, dann tun sie das erstens eher ungern, und zweitens ist oft nur noch vom "B-word" die Rede – kein Wunder nach all den fruchtlosen Bemühungen der Forscher, vor der Abstimmung für den EU-Verbleib zu werben, und den schier unendlichen Verhandlungen seither.

Auch wenn weniger denn je klar ist, ob der Brexit nun hart oder weich ausfallen wird: Wenn es am 31. Oktober dazu kommt, gehört die britische Forschung zu den großen Verliererinnen. Einer der vielen, die schon jetzt mittelbar davon betroffen sind, ist Florin Udrea, Professor für Halbleitertechnik an der Universität Cambridge. Udrea ist rumänischer Staatsbürger, und in seiner Arbeitsgruppe arbeiten viele Forscher, die nicht aus Großbritannien stammen.

Die jahrelang andauernden Brexit-Diskussionen haben der Stimmung in seinem Team nicht gutgetan. Da seien plötzlich Fragen der Identität wieder wichtig geworden, sagt Udrea. Manche seiner Mitarbeiter würden daran denken, Großbritannien zu verlassen, zumal unklar sei, wie es künftig mit der Forschungsfinanzierung aus Brüssel aussehen wird.

Viel zu verlieren

Gerade in diesem Bereich hat die Top-Universität viel zu verlieren. Sie war im Jahr 2018 mit 267 Millionen Euro eingeworbenen EU-Fördergeldern jene britische Hochschule, die am meisten von Brüssel profitierte. Die Summe macht mehr als ein Zehntel des Uni-Gesamtbudgets aus. Neben Mitarbeitern und Geld könnte die Uni nicht zuletzt auch Studierende verlieren. Rund ein Fünftel der 19.000 Studenten kommt vom Kontinent, was sich wohl nach dem EU-Austritt ändern wird.

Die im Jahr 1208 gegründete Universität hat freilich noch ganz andere Einnahmequellen, wie Shirely Jamieson klar macht. Sie arbeitet für Cambridge Enterprise, die universitätseigene Kommerzialisierungsagentur, die seit 2006 mithilft, die an der Hochschule entwickelten Ideen zu Geld zu machen.

Die Zahlen, die sie bei ihrer Präsentation professionell abspult, führen eindrucksvoll vor Augen, wie an der traditionsreichen Uni mit ihren 31 Colleges wissenschaftliche Exzellenz mit Unternehmertum Hand in Hand geht.

Beeindruckende Zahlen

Auf der einen Seite führt die Universität regelmäßig Uni-Rankings an oder liegt zumindest unter den Top Drei, wozu die 107 Nobelpreise für Angehörige der Uni wesentlich beitrugen. Auf der wirtschaftlichen Seite beeindrucken andere Zahlen, die Jamieson ganz ohne britisches Understatement präsentiert: Rund um die Universität Cambridge haben sich mehr als 4700 wissensintensive Firmen angesiedelt, die über 60.000 Menschen beschäftigen.

Seit 1995 haben allein die Ausgründungen der Hochschule mehr als zwei Milliarden Euro an Finanzierungen eingeworben, was sogar die US-Vorbilder Silicon Valley (rund um die Stanford University) und den Großraum Boston (mit der Harvard University und dem MIT) übertrifft.

Einer, der daran wesentlichen Anteil hatte, ist ein gebürtiger Österreicher: Hermann Hauser, der an der Uni Cambridge 1977 in Physik promovierte und ein Jahr später die Firma Acorn Computers gründete. Diese Firma wurde zur Keimzelle der englischen Version des Silicon Valley, das Silicon Fen genannt wird, benannt nach dem Marschland rund um die Stadt mit ihren 125.000 Einwohnern.

Aus Acorn wurde wiederum der Halbleiterhersteller Advanced Risc Machine ausgegründet (ARM Limited), der 2016 für über 30 Milliarden Euro an die japanische Softbank ging. Natürlich haben in Cambridge alle großen Tech-Giganten aus den USA – Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft – Niederlassungen.

Bemerkenswert ist auch eine andere Zahl: Allein die Absolventen des Computer Lab der Uni Cambridge haben in den vergangenen Jahren mehr als 260 Firmen gegründet. Zum Vergleich: Aus Österreichs über zwanzig Universitäten sind zuletzt nur rund 20 Spin-offs pro Jahr hervorgegangen.

Gründen leicht gemacht

Auch Adrian Udrea hat sich gleich mehrfach als Entrepreneur betätigt: Seit dem Jahr 2000 hat er gleich fünf Spin-offs gegründet. Cam Semi, die erste dieser neuen Firmen, verkaufte bis heute nicht weniger als eine Milliarde Schaltelemente für Handy-Netzteile, wurde 2015 für knapp 20 Millionen Euro verkauft und hat nach wie vor rund 20 Mitarbeiter.

Firmen zu gründen sei für Mitarbeiter der Universität Cambridge recht einfach, sagt Udrea: Sein Vertrag lasse ihm viele Freiheiten – unter anderem auch die, sich die Eigentumsrechte an seinen Entdeckungen zurückzuholen.

Vor allem aber gibt es im extrem offenen Innovationsökosystem der Universität jede Menge finanzielle und infrastrukturelle Hilfestellungen, um unternehmerisch tätig zu werden. Man verfügt ohne viel Bürokratie über alle notwendigen Einrichtungen, um die Überführung der neuesten Ideen aus der Grundlagenforschung in kommerzielle Anwendungen zu erleichtern.

Und was aus österreichischer Perspektive ebenfalls eher ungewöhnlich ist: Kooperationen mit Firmen – von der Finanzierung von Dissertationen bis zur Beratungstätigkeit für Unternehmen – dienen zumindest an der technischen Fakultät der Uni als eine Art Leistungsnachweis. Und die Listen dieser Kollaborationen umfassen Dutzende, wenn nicht Hunderte von Namen.

Wenig F&E-Geld, aber viel Innovation

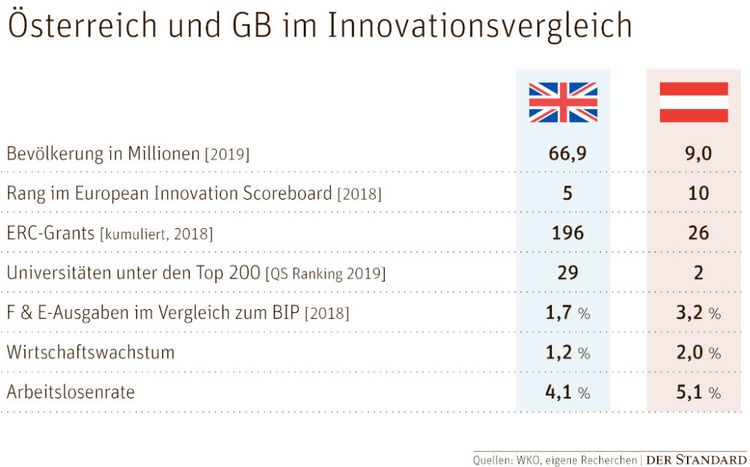

Top-Unis wie Cambridge sind auf diese Weise auch mitverantwortlich dafür, dass Großbritannien in der Rangliste der innovativsten Länder gut abschneidet, obwohl das Königreich nur vergleichsweise wenig für Forschung und Entwicklung (F&E) ausgibt: Aktuell liegen die Briten auf Platz fünf des European Innovation Scoreboard, Österreich nur auf Platz zehn.

In Sachen F&E-Aufwendungen kommt Österreich hingegen auf knapp 3,2 Prozent, während Großbritannien bei bloß 1,7 Prozent grundelt und seine F&E-Quote – nicht zuletzt angesichts des drohenden Brexits – auf 2,4 Prozent erhöhen möchte.

Noch mehr internationale Kooperationen

Britische Spitzenunis setzen aufgrund der drohenden Abschottung von Europa daher auf noch mehr internationale Kooperationen innerhalb und außerhalb Europas: Das Imperial College in London etwa, das ebenfalls regelmäßig unter den Top Ten der weltbesten Unis vertreten ist, kooperiert eng mit der TU München und plant für die Zeit nach dem Brexit für gemeinsame Projekte sogar doppelte Staatsangehörigkeiten, um weiter EU-Gelder einwerben zu können.

Die Universität Cambridge hat ähnliche Pläne mit der Uni München. Daneben verstärkt man die Kooperationen mit weiteren europäischen und asiatischen Universitäten und setzt in nationalistischen Zeiten mehr denn je auf Weltoffenheit.

Und wie sieht es auf individueller Ebene aus? Florin Udreas ganz persönliche Brexit-Strategie besteht darin, den Abschied aus der EU einfach zu ignorieren und einen kühlen Kopf zu bewahren. Um seine Arbeitgeberin macht er sich keine großen Sorgen: "Die Universität Cambridge hat in den 810 Jahren ihrer Existenz viele Krisenzeiten überlebt. Sie wird auch den Brexit überstehen." (Klaus Taschwer, 13.6.2019)