Innsbruck – Das Problem ist uralt, aber es wächst beständig. Während sich bald wohl über 7,3 Milliarden Menschen auf der Erdoberfläche tummeln werden und die globalisierte Wirtschaft im rasanten Tempo Ressourcen verbraucht, bleibt sauberes Süßwasser in vielen Weltregionen ein knappes Gut.

Gewiss, gut 70 Prozent des Globus sind von Meeren und Ozeanen bedeckt, doch deren Nass ist bekanntlich stark salzhaltig und somit nicht unbehandelt nutzbar. Die Meerwasserentsalzung wird heutzutage zwar im großen Maßstab praktiziert, verbraucht aber gewaltige Mengen Energie, was nicht nur mit Blick auf den Klimawandel ein erheblicher Nachteil ist. Abgesehen davon sind die Verfahren technisch aufwändig und kommen deshalb kaum in unterentwickelten Gebieten zum Einsatz – gerade dort, wo der Wassermangel oft am größten ist.

Grundsätzlich lassen sich die Methoden zur Meerwasserentsalzung in zwei Kategorien einteilen. Zum einen ist da der thermische Ansatz, welcher schlicht auf Verdampfung und Kondensation beruht. Ein Teil des erhitzten Wassers geht in den gasförmigen Zustand über, wird aufgefangen und verflüssigt sich bei Abkühlung wieder, die Salze verbleiben in einer Restlake oder in Festform. Wie in einer Salzpfanne eben.

Etwas komplexer ist dagegen das Wirkungsprinzip der umgekehrten Osmose. Hier kommt das Meerwasser in einen Druckbehälter, der durch eine Spezialmembran von einem benachbarten Behältnis mit Süßwasser abgetrennt ist. Durch den zwischen diesen beiden Wasserkörpern herrschenden Unterschied im Salzgehalt besteht ein osmotischer Druck, der die Wassermoleküle normalerweise durch die Membran hindurch in Richtung des Gefäßes mit der höheren Konzentration zieht. Übt man darauf einen noch höheren Druck aus, wandert das Wasser in umgekehrter Richtung. Die Süßwassermenge wächst an.

Kanäle im Kunststoff

Selbstverständlich muss die Filtermembran in einer auf umgekehrter Osmose basierenden Anlage nicht nur druckfest, sondern auch für gelöste Salze undurchlässig sein. Keine leichten Anforderungen. "Bei diesen Membranen gibt es keine Porenstruktur mehr", erklärt der Verfahrenstechniker Martin Spruck vom Management Center Innsbruck (MCI). Und dennoch können die Wassermoleküle problemlos hindurchwandern. So etwas gelingt nur mit Spezialkunststoffen.

Spruck und seine Kollegen befassen sich intensiv mit der Entwicklung neuer Membranstrukturen, inklusive der dafür notwendigen Produktionsmethoden. Sie setzen dabei hauptsächlich auf sogenannte filamentartige Kapillarmembranen. Im Prinzip sind es teilweise hohle, gut vier Millimeter dicke Fasern, in deren Inneren mehrere hauchdünne Kanälchen verlaufen. Dazwischen befindet sich eine poröse Kunststoffmasse.

Als Material für die Herstellung solcher Filterfäden kommen verschiedene Polymere infrage. Um ein funktionsfähiges Modul zu erhalten, bündelt man mehrere tausend Hohlfasern und packt diese in ein Mantelrohr mit etwa 20 bis 30 Zentimeter Durchmesser. "Da kommen dann einige Quadratmeter Filterfläche zusammen", betont Spruck.

Die Funktion der Module basiert auf einem raffinierten Konzept. An einem Ende des Rohres befindet sich ein Ablassventil, in der Mitte ein zweiter Abfluss, und auf der anderen Seite wird das zu filtrierende Wasser eingepumpt. Letzteres findet seinen Weg in den inneren Kanälchen der Fasern, weil die Masse dazwischen an den Faserenden mit Kunstharz versiegelt ist. Der Pumpendruck presst die Flüssigkeit durch die Innenwände der Kanälchen hindurch in die Zwischenräume. Unerwünschte Stoffe und Partikel bleiben zurück. Das nun aufbereitete Wasser durchquert unter Druckeinfluss das poröse Material, bis es aus dem zweiten Abfluss austritt und gesammelt wird.

Feine Filterfäden spinnen

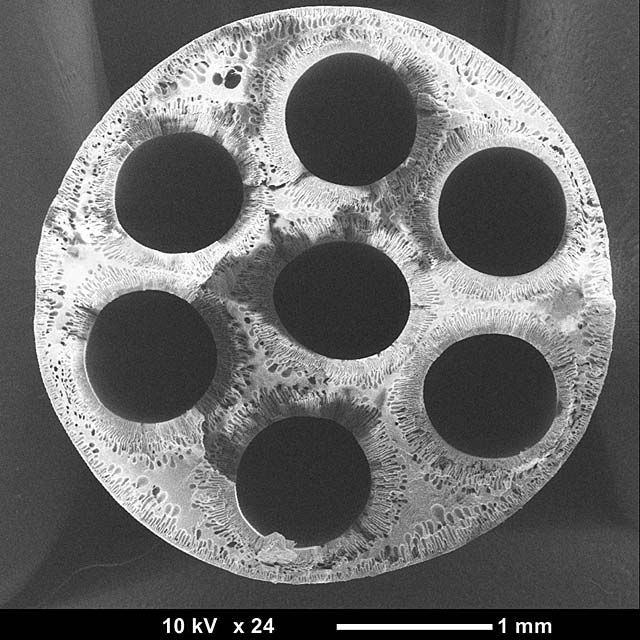

Bisher kamen in der Praxis hauptsächlich Filterfäden mit einem einzigen Innenkanal zum Einsatz. Dem MCI-Team ist es nun gelungen, Membranfasern mit sieben solcher Hohlräume aus besonders feinporigem Kunststoff zu produzieren. Die Experten entwickelten hierzu eigens eine spezielle Spinndüse. Damit wird ein gelöstes Polymer in ein Wasserbad eingespritzt, wodurch die gewünschte Faserform entsteht.

Der Trick dabei: Man löst den festen und wasserunlöslichen Kunststoff in einem wasserlöslichen Lösungsmittel. So entsteht ein honigartiges Gemisch, erklärt Spruck. Wenn dieses nach Austritt aus der Spinndüse mit Wasser in Kontakt kommt, wird das Lösungsmittel schlagartig so stark verdünnt, dass das Polymer sofort feste Form annimmt und einen Faden mit Innenkanälchen bildet.

Erste Ergebnisse ihrer Arbeit haben die Innsbrucker Forscher im vergangenen Jahr veröffentlicht. Inzwischen wurde eine zweite Version der Spinndüse erfolgreich getestet, berichtet Spruck. Die damit produzierten Kapillarmembranen seien viel ebenmäßiger aufgebaut, ihre Filterfunktion deutlich verbessert.

Das Ziel der MCI-Wissenschafter ist es, ihre Membranen für die sogenannte Nanofiltration fit zu machen. Letztere ermöglicht zwar nicht das Zurückhalten von Natrium- und Chloridionen von Meersalz, ist aber für das Herausfiltern von zweiwertigen Ionen wie die von Calcium gut geeignet.

Die neuen, preiswerten Filterfasern ließen sich daher für die Enthärtung von Trinkwasser einsetzen, meint Spruck. Auch Bakterien und Viren würden zuverlässig entfernt. In Meerwasserentsalzungsanlagen könnten Kapillarmembranfilter-Module als Vorstufe für die umgekehrte Osmose dienen – und so den Energieverbrauch senken. (Kurt de Swaaf, 29.10.2014)