Eine der vielen beunruhigenden Aussichten, die die Klimakatastrophe bereithält, ist ein möglicher Einsatz von Geoengineering. Um die Erwärmung zu bremsen, könnten die Menschen mithilfe technischer Mittel erneut im großen Stil ins Erdsystem eingreifen.

Die gängigste Überlegung ist, Schwefeldioxid oder eine andere Substanz in der Stratosphäre freizusetzen, um einen Teil der Sonnenstrahlung zu reflektieren. Die tatsächlichen und langfristigen Folgen eines solchen Eingriffs sind aber kaum abzusehen.

Dazu kommt die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. Ein für heuer geplantes erstes Experiment mit einer kleinen Menge Kalziumkarbonatpartikel, die mittels Ballons in der Stratosphäre über Schweden freigesetzt werden sollten, wurde beispielsweise untersagt. Ein begleitender Ethikrat empfahl, vor derartigen Schritten erst eine gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema anzustoßen.

Riesige Sonnenschirme

Es liegt auf der Hand, dass jeder technologische Eingriff auf einer planetaren Größenordnung einen kaum zu überblickenden Forschungsaufwand bedeuten würde. Wie könnte beispielsweise ein technisches Konzept aussehen, das vorsieht, Teile der Erdoberfläche vom Weltall aus mit riesigen "Sonnenschirmen" zu beschatten?

Auch das ist eine denkbare Möglichkeit des Geoengineerings, wenn sie auch eher in die Science-Fiction-Welt gehört. Entwicklung und Umsetzung eines großen Schattenspenders im All würden wohl so lange dauern, dass er für die Klimawandelbekämpfung zu spät kommen würde.

Für Forschende und Studierende der Fachhochschule Wiener Neustadt lohnt es aber dennoch, sich über das Konzept eines Sonnenschirms für die Erde Gedanken zu machen. "Die Arbeit an Konzepten einer weltraumbasierten Fertigung von Sonnensegeln ist zwar utopisch. Für die Studierenden wird die Aufgabe, Konzepte dafür zu entwickeln, aber zu einer Spielwiese für neue Ideen", sagt Carsten Scharlemann, Leiter des Studiengangs Aerospace Engineering der FH Wiener Neustadt. "Letztendlich soll damit eine Debatte angestoßen werden, die tatsächlich neue Technologien hervorbringt – die vielleicht aber in ganz anderen Bereichen liegen."

Die Beschäftigung mit der Beschattung der Erde im großen Stil erfolgt für die FH Wiener Neustadt und Fotec, das Forschungsunternehmen der Hochschule, im Rahmen eines Kompetenznetzwerks zum Thema Geoengineering, das aus dem deutschen Raumfahrtkonzern OHB und einer Reihe internationaler Forschungseinrichtungen besteht. "Zugang zu diesem Forschungsnetzwerk zu haben ist für die Studierenden natürlich sehr interessant", sagt Scharlemann.

Fertigung im All

Um einen "Runaway-Effekt" beim Klimawandel, also einen selbstverstärkenden, nicht mehr aufzuhaltenden Treibhauseffekt aufzuhalten, müsste die Sonneneinstrahlung um etwa zwei Prozent abgeschwächt werden, so eine Rahmenbedingung der Überlegungen. Das klingt nach nicht viel.

Doch um dieses Ziel zu erreichen, müsste die Lichtbarriere im Weltall tausende Quadratkilometer groß sein, haben Forscher im Projektnetzwerk errechnet. Der beste Ort zur Platzierung des Sonnenschirms wäre am sogenannten Lagrange-Punkt 1, etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in direkter Linie zur Sonne.

Was müsste man nun alles bewerkstelligen, um den riesigen Schattenspender aufzubauen? Klar ist, dass man Strukturen von dieser Größe nicht auf sinnvolle Weise von der Erde ins All transportieren kann. Es bleibt nur die Fertigung im All. Dafür müssten also autonome Fertigungsanlagen gebaut werden, die Material von Asteroiden oder vom Mond verarbeiten.

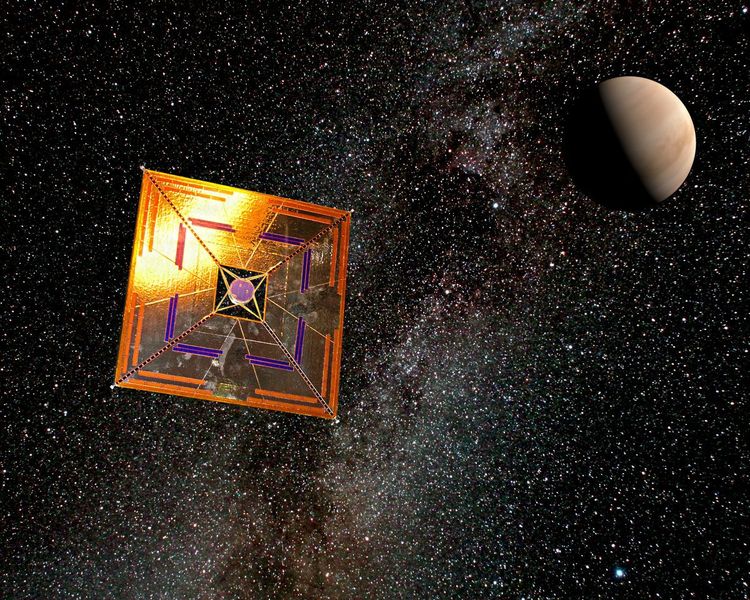

3D-Druck und andere automatisierbare Produktionstechniken sind gefragt. Man müsste untersuchen, ob große Segel mit Kilometern an Seitenlänge vorteilhaft sind oder eher eine entsprechend größere Anzahl von kleinen mit wenigen Dutzend Metern. Naheliegend ist die Gestaltung der Energieversorgung der Sonden – die großflächigen Lichtbarrieren werden gleichzeitig zum Antrieb, indem sie als Sonnensegel agieren.

Vorbild Ikaros

Eines der Vorbilder für das Konzept ist die 2010 gestartete japanische Raumsonde Ikaros, mit der gezeigt wurde, dass Sonnensegel grundsätzlich für Antrieb und Energieversorgung eines Raumfahrzeugs nutzbar sind. Bei der Mission kam eine nur 7,5 Mikrometer dünne, mit Photovoltaikzellen bedruckte Kunststoffmembran mit einer Seitenlänge von 14 Metern zum Einsatz. Nachdem Kunststoff aus organischen Materialien besteht, wird er im All schwer aufzutreiben sein. Denkbar wären etwa Segel aus Aluminium.

Die Sonnensegel würden letztendlich von all ihren Produktionsplätzen im Formationsflug zum Einsatzort herbeiströmen und im Schwarm agieren. Wenn etwa eines der Segel beschädigt ist und ausfällt, würde automatisch ein anderes dessen Platz einnehmen. Dieses System müsste dann über Jahrzehnte aufrechterhalten werden – so lange, bis die Menschen auf der Erde ihre Klimakrise gelöst haben und auf ihre außerirdischen Schattenspender nicht mehr angewiesen sind.

Es liegt nun an den FH-Studierenden, die Konzepte mit – zumindest theoretisch umsetzbaren – technischen Details zu füllen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass eine derart groß angelegte Maßnahme niemals notwendig sein wird. "Wir haben noch viele Möglichkeiten hier auf der Erde, unsere Umwelt schonender zu behandeln", sagt Scharlemann. (Alois Pumhösel, 5.7.2021)