Die Klagen darüber, dass in der Wissenschaft das Meiste und Wichtigste schon entdeckt sei, sind nichts Neues. Und oft genug kam es gerade dann zu wissenschaftlichen Durchbrüchen, wenn diese Kritik wieder einmal besonders laut war. Eine Studie, die Anfang dieses Jahres im Fachjournal "Nature" erschien, untermauerte diese Klage, dass die wissenschaftlichen Durchbrüche weniger werden, allerdings erstmals empirisch – und sorgte deshalb in der Community für einiges Aufsehen.

Ein Team um den Soziologen und Ökonomen Russell Funk von der Universität Minnesota hat 25 Millionen Fachartikel ausgewertet, die zwischen 1945 und 2010 erschienen sind, und analysiert, wie groß der Anteil der revolutionären Entdeckungen über den Verlauf des Untersuchungszeitraums war. Ihre Kernerkenntnis: Es wurde zwar im Laufe der Jahrzehnte immer mehr publiziert, aber der Anteil der echten Durchbrüche – gemessen an besonders stark zitierten Arbeiten, die neue Forschungsbereiche begründeten – ist tendenziell zurückgegangen.

Für diesen angeblichen Schwund an Innovativität wurden mehrere Erklärungen bemüht: Es werde zu viel und nach Salamitaktik publiziert, weil es auch auf die Zahl der Fachartikel ankomme; die Förderungsfonds seien zu konservativ und würden Anträge, die besonders großes Potenzial hätten, aber eben auch eher scheitern könnten, eher nicht fördern.

20 Millionen ausgewertete Papers

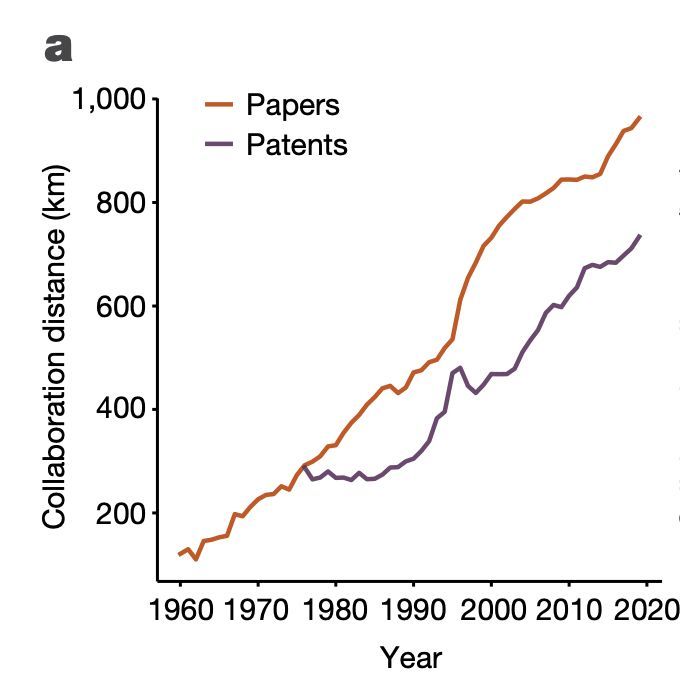

Nun liefert ein Forschertrio um den Informatiker und Datenanalysten Lingfei Wu (Universität Pittsburgh) im Fachblatt "Nature" eine weitere umstrittene Hypothese: Nach der Analyse von 20 Millionen Fachartikeln, die zwischen 1960 und 2020 veröffentlicht wurden, sowie vier Millionen Patentanmeldungen kommen sie zu dem Schluss, dass international zusammengesetzte Teams mit Forschenden in mehreren Städten im Schnitt weniger bahnbrechende Erkenntnisse erzielen. Und da in den letzten Jahrzehnten internationale Zusammenarbeit in der Forschung stark wuchs, könnte das auch einen Teil des relativen Innovationsrückgangs erklären.

Lingfei Wu hat bereits vor vier Jahren mit einer ähnlichen Analyse, die damals Titelgeschichte im Fachblatt "Nature" war, für Aufsehen gesorgt. Damals konnte er mit Kollegen zeigen, dass disruptive Forschung (in der Terminologie von Thomas S. Kuhn: "revolutionäre Wissenschaft") eher in Kleingruppen passiert, während die Weiterentwicklung neuer Ideen ("normale Wissenschaft") dann in größeren Teams vonstattengehe.

Nun hat er mit der Dissertantin Yiling Lin und dem Oxford-Kollegen Carl Frey die Fragestellung noch einmal etwas präzisiert: Die drei Fachleute untersuchten nicht nur die Gruppengröße, sondern auch die Entfernung zwischen den Mitarbeitenden der Fachartikel, die in den untersuchten Jahrzehnten deutlich anstieg. Und als die drei Dataanalysten diese Daten mit einer Maßzahl für Innovativität (dem sogenannten D-Index oder D-Score – D steht für Disruption) korrelierten, ergab sich ein recht eindeutiger Zusammenhang: Besonders innovativ sind tendenziell Veröffentlichungen jener Teams, die gemeinsam an einem Ort forschen. Remote-Teams würden hingegen weniger bahnbrechende Forschung liefern, weil sie weniger Zeit mit Ideengenerierung verbringen, weil weniger Leute im gesamten Forschungsprozess involviert sind und weil sich neue Forschende weniger einbringen würden.

Zustimmung und mehr Widerspruch

Die Reaktion von Fachleuten aus der Innovations- und Wissenschaftsforschung auf die neuen Erkenntnisse fällt eher ambivalent aus, um es höflich zu formulieren. Auf der eigenen Seite wird durchaus zugestanden, dass kreative wissenschaftliche Zusammenarbeit Spontanität und Lebhaftigkeit in Form von persönlichen Begegnungen erfordere, betont auch der Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn (MPI für Wissenschaftsgeschichte in Berlin): "Das gilt insbesondere für die nicht planbaren Anteile, bei denen es um die Exploration von neuen Ideen, konzeptionelle Fragen und die unerwartete Einbeziehung neuer Aspekte geht."

Auf der anderen Seite äußern mehrere Kollegen heftige Kritik sowohl an den Datengrundlagen der Arbeit wie auch an den Schlussfolgerungen. So sei der D-Score problematisch, weil er von der großen Zitationsdatenbank Web of Science auf wenig transparente Weise erstellt würde und der D-Score der allermeisten Publikationen nur schwach variiere. In den Worten von Wolfgang Huber (EMBL Heidelberg): "Obwohl der D-Score im Prinzip von -1 bis 1 variiert, liegt sein tatsächlicher Wertebereich eng um Null herum: Für 95 Prozent aller Artikel liegt er zwischen -0.04 und +0.04." Ein weiterer Kritikpunkt: "Remote" und räumliche Nähe würden sich nicht ausschließen, wie sich in der Pandemie gezeigt hat. Zudem haben sich seitdem die Möglichkeiten der Remote-Zusammenarbeit stark verbessert.

Ulrich Dirnagl (Charité Berlin) fragt sich, warum eine solche Studie überhaupt in "Nature" publiziert wird – und sieht in dem Faktum einen Teil des Problems: Solche Texte würden der Zeitschrift Aufmerksamkeit garantieren. "Damit hat man ganz nebenbei einen Grund, warum neben vielen anderen Gründen Wissenschaft zunehmend ein Effektivitätsproblem hat. Weil wir ein Qualitätsproblem haben und 'spektakuläre' Befunde höher bewerten als solide." (Klaus Taschwer, 3.12.2023)